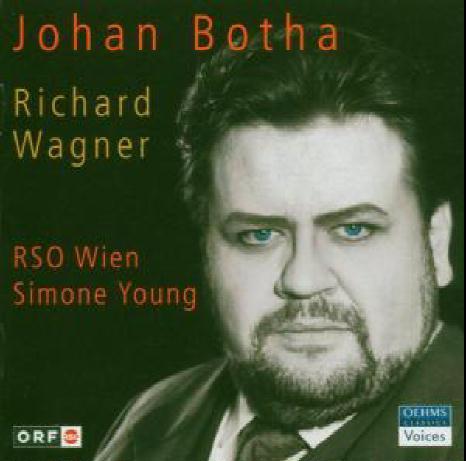

Richard Wagner

1813 – 1883

Die Wagner-Zeitleiste

1814

Wagners Mutter verehelicht sich mit Ludwig Geyer, Übersiedlung nach nach Dresden

1821

30. September: Der Stiefvater stirbt

1822

Wagner besucht die Dresdner Kreuzschule.

1827

Übersiedelung nach Leipzig, Wagner besucht das Nicolai-Gymnasium, später die Thomas-Schule

1828 Wagner dichtet ein Trauerspiel: »Leubald und Adelaide«

1831

Harmonielehre und Kontrapunkt-Studien bei Thomaskantor Theodor Weinlig, Immatrikulation an der Leipziger Universität

1832 Wagner arbeitet an einer Oper »Die Hochzeit«, die Fragment bleibt

Reisen nach Wien und Prag.

1833

- »Die Feen« begonnen

- Chordirektor in Würzburg

1834

- »Die Feen« vollendet

- Das Liebesverbot

- Kapellmeister-Engagements in Lauchstädt, Rudolstadt und Magdeburg

1835 »Das Liebesverbot« vollendet

1836 Magdeburg, 29. März: Uraufführung »Das Liebesverbot«

Hochzeit mit der Schauspielerin Minna Planer in Königsberg

1837

- Ab 1. April Musikdirektor in Königsberg

- Ab 21. August Musikdirektor in Riga

1838 Beginn der Arbeit an »Rienzi«

1839 Flucht vor den Gläubigern aus Riga.

Die stürmische Überfahrt inspiriert Wagner zum »Fliegenden Holländer«

Aufenthalte in London und Paris.

1840 Paris

Bekanntschaft mit Liszt, Heine und Meyerbeer

Wagner arbeitet als Feuilletonist für französische und deutsche Zeitungen und Magazine

1841

- Meyerbeer empfiehlt Rienzi für das Hoftheater Dresden

- Arbeit am Fliegenden Holländer

1842 Rückkehr nach Deutschland

- 20. Oktober: Uraufführung »Rienzi« in Dresden

- »Tannhäuser« Prosaentwurf

1843

- 2. Jänner Uraufführung »Der fliegende Holländer« in Dresden

- 2. Februar: Wagner wird Königlich Sächsischen Hofkapellmeister

- Versdichtung »Tannhäuser«

1844

- Arbeit am »Tannhäuser«

- Berliner Erstaufführung des »Fliegenden Holländer« unter Wagners Leitung.

1845

- 19. Oktober: Uraufführung »Tannhäuser« in Dresden

- »Die Meistersinger von Nürnberg«, Prosaentwurf

- Versdichtung »Lohengrin«

1847 Komposition des »Lohengrin«

1848

- 5. April: Wagner dirigiert Beethovens Neunte Symphoniein Dresden

- Dichtung »Siegfrieds Tod«

1849

Wegen Beteiligung am am revolutionären Dresdner Maiaufstand wird Wagner steckbrieflich gesucht und flieht nach Zürich.

1850

- Musikalische Skizzen zu »Siegfrieds Tod«

- 28. August: Uraufführung des »Lohengrin« unter Franz Liszt in Weimar

1851 Dichtung »Der junge Siegfried« und Prosa-Entwürfe des »Rheingold« und der »Walküre«

1852

- Prosaentwurf und Verdsichtung »Das Rheingold« und »Die Walküre«

1853 Drei Konzerte in Zürich, Arbeit an »Das Rheingold«

1854 Arbeit an »Die Walküre« (bis 1856)

Wagner liest Schopenhauers »Welt als Wille und Vorstellung«

1855 Acht Konzerte in London

1856 Beginn der Arbeit an »Siegfried« Erste Ideen zu »Tristan und Isolde«

1857

- Unterbrechung der Arbeit an »Siegfried«

- Dichtung und Beginn der Komposition »Tristan und Isolde«

1858 Wagner reist nach Venedig, um am Mittelakt von »Tristan und Isolde« zu arbeiten.

Trennung von Minna, die nach Dresden geht.

1859 »Tristan und Isolde« vollendet

Nach der Rückkehr in die Schweiz Versöhnung der Eheleute, Übersiedlung nach Paris

1860

- Drei Konzerte im Italienischen Theater in Paris. Erstmals erklingt der neu hinzugefügte »Erlösungsschluß« der Ouvertüre zum Fliegenden Holländer.

- Konzerte in Brüssel

- Neufassung des »Tannhäuser« für Paris

1861

- 13. März: Skandal bei der Pariser »Tannhäuser«-Premiere

- An der Wiener Hofoper hört Wagner erstmals seinen Lohengrin

- Erste Fassung der »Meistersinger«-Dichtung

1862 Rückkkehr nach Deutschland

- Aufenthalte in Mainz, Bierbich, Karlsruhe und Wien, wo »Tristan« uraufgeführt werden soll.

- Dichtung »Die Meistersinger von Nürnberg«

- Das »Meistersinger«-Vorspiel entsteht

1863

- Konzerte in St. Petersburg und Moskau, danach in Budapest.

- In Wien scheitert der Versuch mit »Tristan und Isolde« nach angeblich 77 Proben

- Beginn der Komposition der »Meistersinger von Nürnberg«

1864

1865

Am Tag der ersten Orchesterprobe zu »Tristan und Isolde« an der Münchner Hofoper wird kommt Isolde Wagner zur Welt, das erste Kind aus der Verbindung des Komponisten mit Franz Liszts Tochter Cosima von Bülow.

- 10. Juni: Uraufführung »Tristan und Isolde« unter Hans von Bülow

- Prosaentwurf zu »Parsifal«

1866

25. Jänner: Minna stirbt in Dresden

Im April übersiedelt Wagner nach Triebschen bei Luzern

1867

- »Die Meistersinger von Nürnberg« vollendet

1868

- 21. Juni: Uraufführung »Die Meistersinger von Nürnberg« in München

1869 Wiederaufnahme der Arbeit an »Siegfried«

- 6. Juni: Siegfried Wagner geboren

- Hans von Bülow willigt in die Scheidung von Cosima ein

- Uraufführung von »Das Rheingold« in München auf königlichen Befehl, gegen Wagners Willen.

1870

- 26. Juni: Uraufführung »Die Walküre« wiederum gegen Wagners Intentionen.

- Beginn der Komposition der »Götterdämmerung«

1871 Wagner kommt erstmals nach Bayreuth

3. Mai: Bismarck empfängt Wagner

1872

- Im April übersiedelt Wagner von Triebschen nach Bayreuth

- 22. Mai: Grundsteinlegung zum Festspielhaus

1874 »Götterdämmerung « vollendet.

28. April: Die Familie bezieht die Villa Wahnfried

1876 August: Uraufführung von Der Ring des Nibelungen bei den ersten Bayreuther Festspielen

Affaire mit Judith Gautier – Abreise nach Italien – letzte Begegnung mit Friedrich Nietzsche

1877 Dichtung des »Parsifal«

- Konzertreise nach England

- Empfang bei Königin Victoria

1878

- Erste Reihe der »Bayreuther Blätter«

- Arbeit an »Parsifal« begonnen

Bruch mit Nietzsehe

1880 Reise nach Neapel

1881

- Dirigent und Impresario Angelo Neumann absolviert mit eigenem Ensemble eine Tournee mit dem »Ring des Nibelungen«

- Wagner und seine Familie in Palermo.

1882

- »Parsifal« vollendet.

- Uraufführung des »Parsifal« am 26. Juli in Bayreuth

1883 13. Februar: Wagner stirbt im Palazzo Vendramin in Venedig.