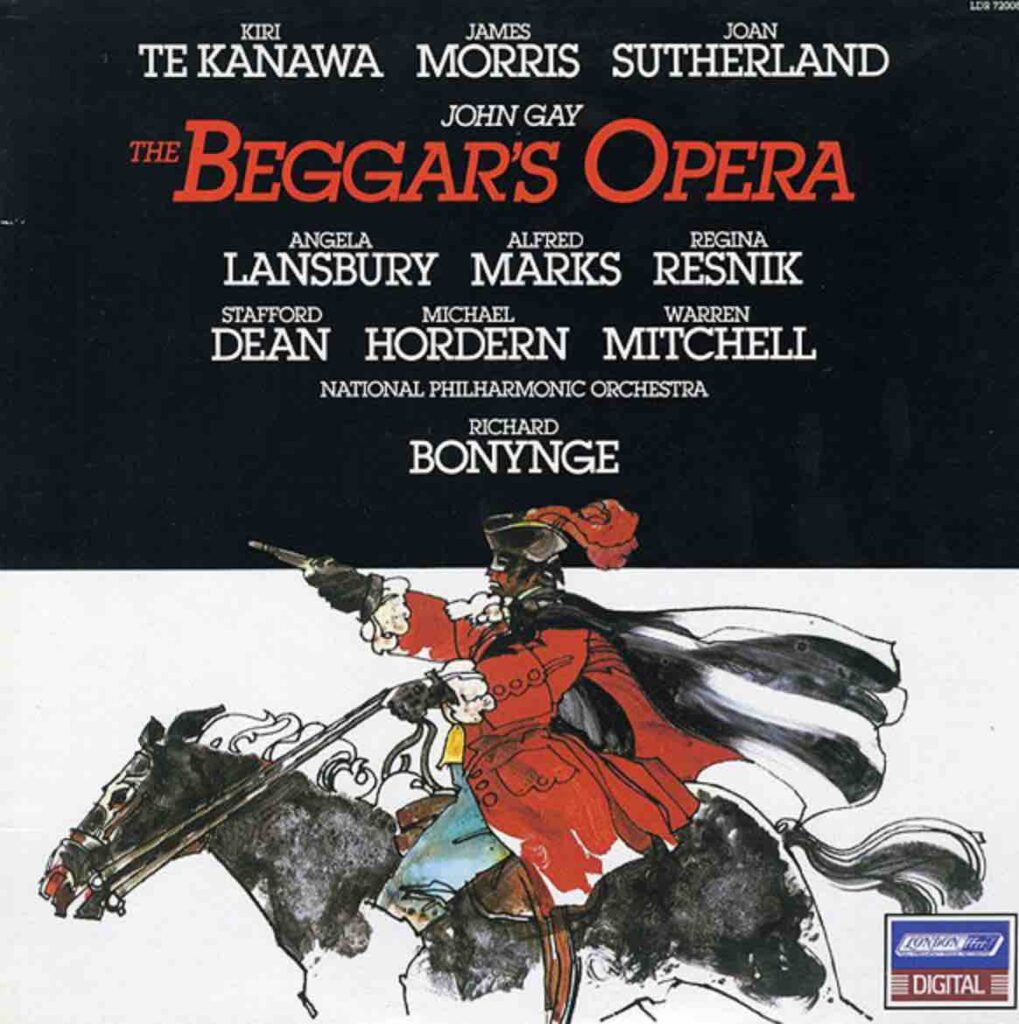

The Beggar’s Opera

John Gay/Christoph Pepusch

Die Bettleroper führte 1728 zum Ruin der bis dahin höchst erfolgreichen Opernunternehmungen Georg Friedrich Händels in London. Die Handlung, angesiedelt im Straßenmilieu unter Gaunern und Dirnen, empfand das noble englische Publikum plötzlich als todschick, die simple, an Gassenhauern orientierte Musik nicht minder. Mit der Blüte der großen barocken Opera seria war es für einige Zeit vorbei.

mehr dazu

REFERENZAUFNAHME

The Beggar’s Opera mit Opernstars der Achtzigerjahre

Richard Bonynges Anverwandlung einer barocken Operpardodie für das XX. Jahrhundert

Eine originelle Gesamtaufnahme dieser »Bettleroper« gelang 1981 dem Dirigenten Richard Bonynge, der mit Douglas Gamley das überlieferte Material nach seinem Geschmack arrangiert hat – wie es seit der Uraufführung der Brauch war. In diesem Falle beschlossen die Arrangeure, wie etliche ihrer Vorgänger, nicht alle Musiknummern aus der überlieferten Version zu übernehmen. Die bekanntesten blieben. Einige wurden gegen eingängigere Melodien ausgetauscht. Daraus entstand eine für Opernsänger und großes Orchester eingerichtete Spielfassung, die einen Eindruck davon vermittelt, wie die Autoren seinerzeit mit den Mitteln des Unterhaltungstheaters Georg Friedrich Händels große Opernprojekte aushebeln und sein Opern-Unternehmen in den Bankrott treiben konnten.

Bonynge reicherte das parodistisch-satirische Potential des Stücks um etliche Momente an, die nicht darauf zielten, den Musikgeschmack der Händel-Zeit auf die Schaufel zu nehmen, sondern spätere Epochen einbezogen: Auch Opernmanieren des 19. und 20. Jahrhunderts sind zu entdecken, was den Spaß für die Hörer zu Entstehungszeit der Aufnahme, Anfang der Achtzigerjahre, naturgemäß erhöht hat.

Sänger-Kapazitäten vom Format eines James Morris (ein Wotan-Darsteller als Macheath!), eines Anthony Rolfe Johnson und einer Regina Resnik in kleineren Partienm vor allem aber die Primadonnen Joan Sutherland (Lucy) und Kiri Te Kanawa (Polly) scheinen an den Projekt viel Spaß gehabt zu haben. Einn solcher ist es auch für einen Hörer, der kein Bügelfalten-Originalklang-Remake einer Barock-Parodie erwartet.