Archiv der Kategorie: Feuilleton

Philippe Jordan, Jan Lisiecki, Bruckner und ein Orden

Seinen Orden bekam der Dirigent Philippe Jordan nicht nur für seine – allerdings fulminante – Bruckner-Interpretation! Mit Jan Lisiecki und seinem einstigen Konzertorchester, den Wiener Symphoniker musizierte der Maestro im Wiener Konzerthaus. Das war ebenso aufschlußreich wie die nachfolgende Ehrung.

Rock Me Schani – Das Neujahrskonzert 2026

Zum Jahresauftakt 2026 nahmen die karnevalesken Einlagen unter der Leitung des Kanadiers Yannick Nézet-Séguin kuriose Ausmaße an – doch wurden auch ungewöhnlich viele poetische, zarte Töne hörbar.

Der erste neue »Fidelio« in der Wiener Staatsoper seit 1970

Nikolaus Habjan inszenierte ein Puppenspiel, Franz Welser Möst dirigierte. Das Publikum atmete auf: Endlich wieder einmal keine völlige Entstellung eines bedeutenden Repertoirewerks.

Zwar hätte man mit Otto Schenks alter Regiearbeit noch länger leben können. Doch irgendwann mußte es wohl sein. Fazit: Über weite Strecken sensible Regie, recht geschickt adaptierte Dialoge, gründlich einstudierte Chöre und Ensembles: Mit der ersten Neuproduktion von Beethovens »Fidelio« seit 1970 hat das Haus Beethovens einzige Oper nicht verloren. Das ist mehr als man von den meisten jüngeren Staatsopern-Produktionen behaupten kann. Freilich: Wer bei einer Wiener Premiere musikalische Exzellenz erwartet, wird enttäuscht.

Matthias Goerne sang Schuberts „schauerliche Lieder“

GOERNE UND TRIFONOV IN WIEN

Die »Winterreise« im Großen Musikvereinssaal.

Schön Singen, davon konnte diesmal gar nicht die Rede sein: Die »Winterreise«, radikale Seelenbespiegelungen durch Matthias Goerne und Daniil Trifonov. Das ging unter die Haut.

»Schauerliche Lieder“ nannte Franz Schubert die ersten Stücke seiner »Winterreise«, als er sie zum ersten Mal im privaten Kreis vortrug. Matthias Goerne und Daniil Trifonov schafften es im Großen Musikvereinssaal, 200 Jahre später nachvollziehbar zu machen, welchen Schock diese Musik bei Hörern im Wiener Biedermeier ausgelöst haben musste. Vielleicht war es sogar ganz gut, dass im Publikum jemand saß, der offenbar gar nicht wusste, was ihn da erwartete und gleich nach dem ersten Lied kräftig applaudierte. Er wurde niedergezischt von all jenen,

An diesem Abend entpuppte sich zuletzt, daß zu früher Applaus manchmal gerade rechtzeitig kommt…

die wissen, was sich heutzutage in einem Konzertsaal angeblich gehört.

Das Beifallklatschen wäre aber spätestens nach zwei oder drei Nummern auch dem wohlmeinendsten Zufallsgast, der einfach schöne Schubert-Melodien hören wollte, vergangen. Weil da wenig war, was man als schöne Melodie erkennen hätte können – und wenn, dann ganz offenkundig in einem Zusammenhang, in dem sie nichts Gutes zu bedeuten hatte. Oder jedenfalls bestenfalls eine schöne, unwiederbringliche Erinnerung.

Podcast: Matthias Goerne über Schubert

Matthias Goerne und Daniil Trifonov im Wiener Musikverein: Alle Schubert-Liederzyklen

Das ist ein kleines Schubert-Festival, denn die drei großen Liederzyklen des Komponisten an drei Abenden einer Woche im Großen Musikvereinssaal, interpretiert von einem bedeutenden Sänger und einem der berühmtesten jungen Pianisten unserer Zeit – das ist eine Rarität.

ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN

Eine Führung durch Rudolf Buchbinders weite Steinway-Welt

Großer Musikvereinssaal. Ein Klavierabend zwischen barocker Tanzmusik, klassischer Sonatenform und romantischem Überschwang als überraschend vielschichtige Demonstration, wie sich auf einem Konzertflügel mit malerischen Mitteln höchst differenziert Musik machen läßt. 18. November 2025 Das war natürlich auch virtuos, versteht sich. Wenn Rudolf Buchb...

Abschied von Thomas Daniel Schlee: Er suchte nach Schönheit und Tiefgang

Nachruf. Der Wiener Komponist und Kulturmanager, der Klassik-Institutionen prägte, starb 68-jährig. Er galt stets als „unzeitgemäß“ – und war doch alles andere als das.

12. November 2025

Sein Schaffen, so bekannte Thomas Daniel Schlee einmal, sei eine „Suche nach den Spuren von Schönheit und Ausdruckstiefe“. Aus dem Mund eines Komponisten unserer Zeit nahm sich das ungewöhnlich aus. Aber Schlee war, weiß Gott, alles andere als ein typischer Künstler des 21. Jahrhunderts.

Wie den persönlichen Umgang mit seinen Mitmenschen beherrschte er auch sein Handwerk formvollendet, und jegliche Nivellierung kultureller Aspekte des Lebens war ihm ein Gräuel.

ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN

Facettenreiches Symphoniker-Jubiläum

Unter Petr Popelka feierten die Wiener Symphoniker im Musikverein ihren 125. Geburtstag, mit Anna Vinnitskaya und Hanna-Elisabeth Müller

Richard Wagners „Faust“-Ouvertüre, mit der anno 1900 die Geschichte der Wiener Symphoniker im Großen Musikvereinssaal begann, stand am selben Ort akkurat 125 Jahre später – und anmoderiert von Orchester-Intendant Jan Nast und Musikverein-Chef Stephan Pauly – wieder auf dem Programm. Ein Geburtstagsgruß dieses Zuschnitts liegt, man weiß es, dem neuen Chefdirigenten, Petr Popelka, besonders gut: Musik, die von dramatischen, effektvoll anzuheizenden Steigerungen lebt.

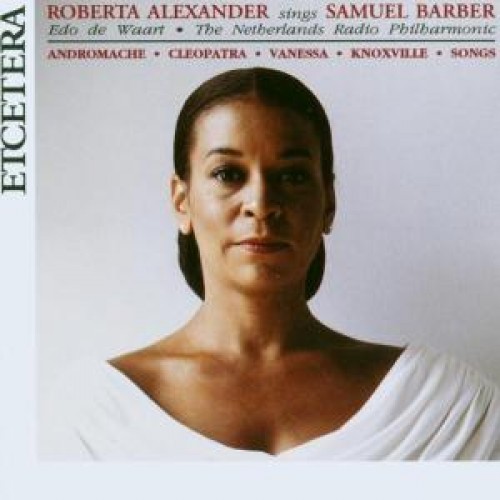

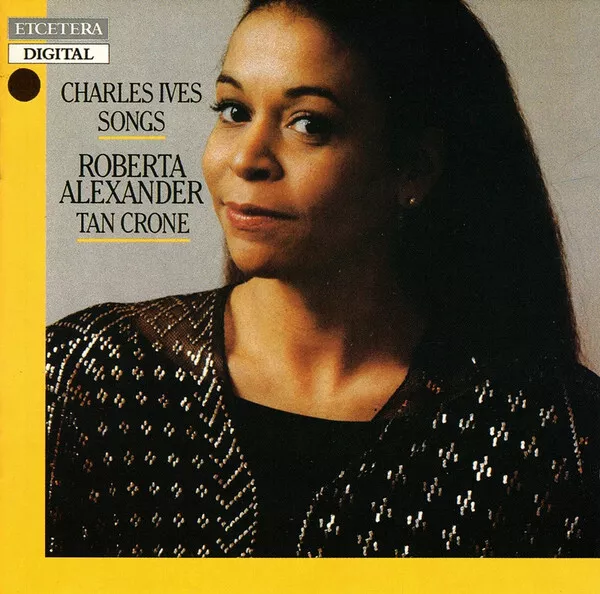

Roberta Alexander (1949-2025)

Roberta Alexander war eine der vielseitigsten Sopranistinnen ihrer Generation. Sie arbeitete mit Dirigenten wie Colin Davis oder Bernard Haitink, war aber auch im Ensemble von Nikolaus Harnoncourt, als der daranging, regelmäßig große Opern- und Oratorienaufnahmen zu machen. Viel Aufhebens von ihrer Kunst und ihrer Persönlichkeit hat diese Künstlerin nie gemacht. Umso erstaunlicher ist die Bilanz ihres Wirkens.

ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN