Alle Beiträge von sinkothekar

Zur Hochkultur in Salzburg paßt keine Unkultur im Umgang

Facettenreiches Symphoniker-Jubiläum

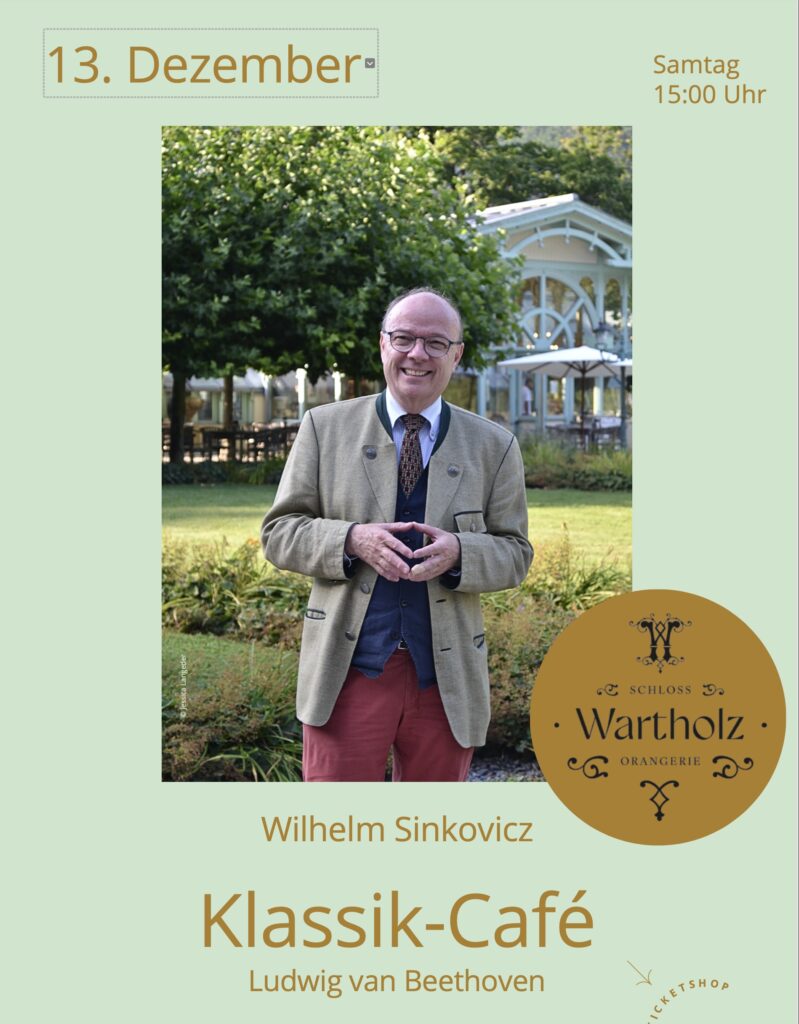

Schloß Wartholz wird zur Musik-Hochburg.

Das neue Klassik-Café im Schloß Wartholz in Reichenau an der Rax:

Junge Musiker der Orchesterakademie, der Kaderschmiede der Wiener Philharmoniker, spielen Kammermusik und verlebendigen die Einführungen des Musikkritikers vorab mit musikalischen Beispielen. – Beginn mit Beethoven am 13. Dezember (15 Uhr).

MEHR DAZU:

EINTRITTSKARTEN

Tel. 0676-6189334

Mail: kultur@schlosswartholz.at

Das gesamte Kultur-Programm von Schloß Wartholz auf der Webseite.

Faurés »Penélope« zu entdecken

Eine faszinierende französische Oper stand heuer im Mittelpunkt des Interesses bei den Münchner Opernfestspielen. Der Mitschnitt der Premiere von Gabriel Faurés »Penélope« ist am Samstag in Ö1 zu hören.

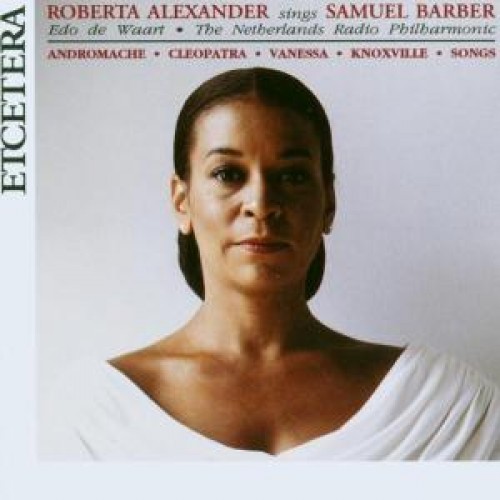

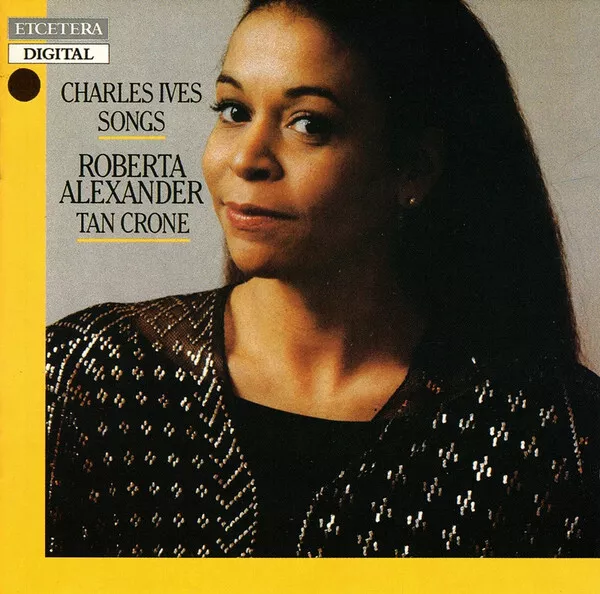

Faurés »Penélope« zu entdecken weiterlesenRoberta Alexander (1949-2025)

Kristin Okerlund in memoriam.

Die Traumpartnerin aller Sänger und Sängerinnen

Kristin Okerlund ist tot. Man will es nicht glauben, dass diese wunderbare Musikerin und Freundin aller Sänger so früh ihren Platz am Klavier verlassen mußte. Seit den frühen Neunzigerjahren war die in den USA geborene, nordische Pianistin Korrepetitorin an der Wiener Staatsoper und hat dort zwei Generationen von Ensemblemitgliedern musikalisch auf die Sprünge geholfen.

Kristin Okerlund in memoriam. weiterlesenWie geht es Christian Thielemann in Berlin?

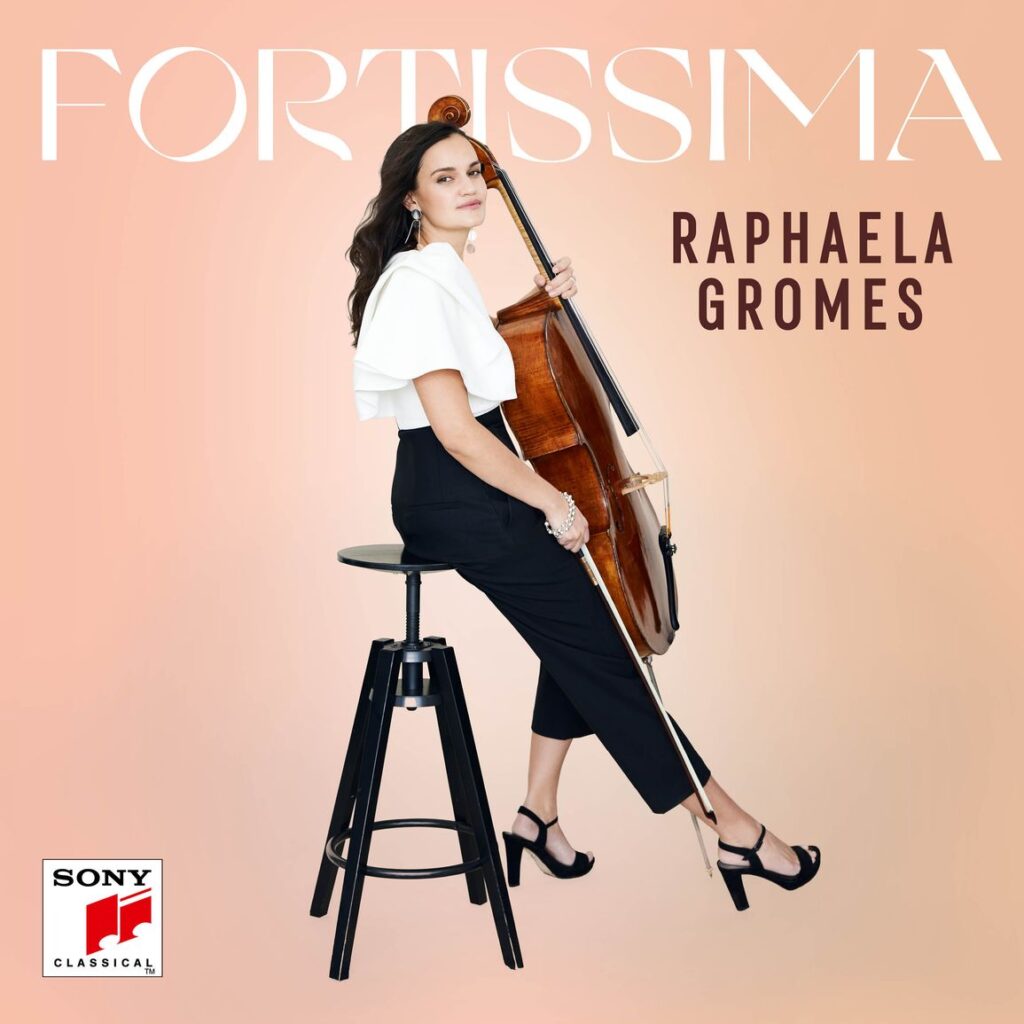

Raphaela Gromes wieder in den Charts

Im Gespräch. Mit der CD „Fortissima“ stürmt die Cellistin Raphaela Gromes die Klassik-Charts. Im gleichnamigen Buch erzählt sie von den Komponistinnen, die sie wiederentdeckt hat. Die einzige Österreich-Präsentation gibt es in Reichenau an der Rax.

Im Vorjahr landeten die Cellistin Raphaela Gromes und ihr Duopartner Julian Riem mit ihrer CD „Femmes“ einen Sensationserfolg und belegten über Wochen Spitzenplätze in den Klassik-Charts. Auch das jüngste Album „Fortissima“ landete sofort auf Platz eins – und widmet sich erneut dem Schaffen von Komponistinnen. Schon „Femmes“ hat auch Kenner in Erstaunen versetzt: Wie viel gute Musik wurde „verschwiegen“, weil sie von Frauen geschrieben wurde! Diesmal geht die (wiederum bei Sony erschienene) CD Hand in Hand mit einem gleichnamigen Buch, in dem Raphaela Gromes über ihre Recherchen berichtet. Bei der einzigen Österreich-Präsentation am 8. November im Schloss Wartholz in Reichenau wird die Schauspielerin Patricia Aulitzky aus dem Buch lesen und durch das musikalische Programm führen.

Raphaela Gromes wieder in den Charts weiterlesenDas war Lockenhaus 2025

Was heißt alles »Kammermusik«

Ö1 sendet am Freitagabend einen Zusammenschnitt von Aufnahmen vom diesjährigen Festival von Lockenhaus. Das legendäre Rencontre illustrer internationaler Musiker, einst von Josef Herowitsch, dem musikhungrigen Pfarrer der burgenländischen Gemeinde im Verein mit dem Geiger Gidon Kremer gegründet, mauserte sich rasch zum weltweit berühmten Treffpunkt für Freunde der Kammermusik. Noch viele Jahre nach Herowitschs Tod reisen aus aller Welt die Connaisseurs an – nicht zuletzt, um, gespielt von erlesenen Interpreten, Musik kennenzulernen, die im allgemeinen Repertoire vollkommen ausgeblendet wird.

Auch heuer war die Ausbeute reich: