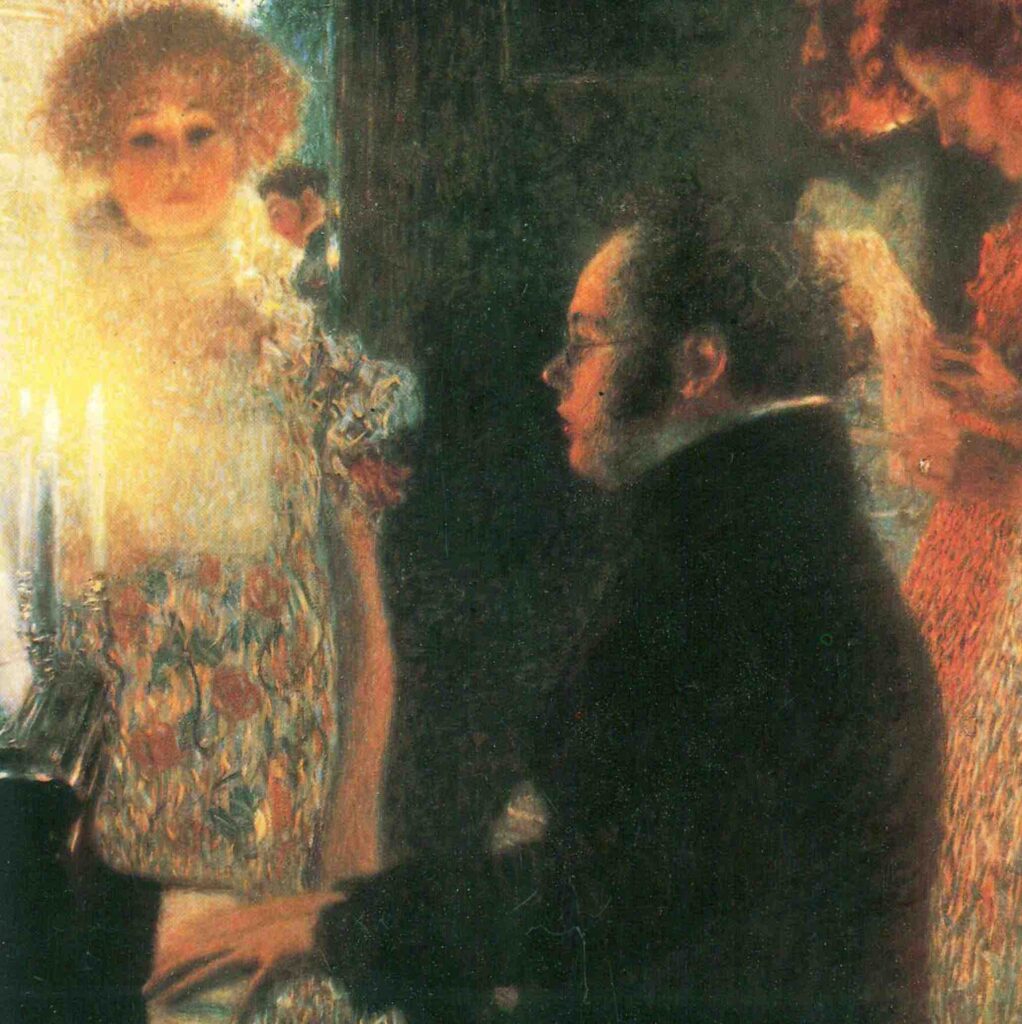

1797 - 1828

Kein Komponistenschicksal ist von der Nachwelt so gnadenlos zur Biedermeier-Idylle verkitscht worden wie das seine: → Die Dreimäderlhaus-Katastrophe und ihre schwer zu tilgenden Folgen.

Franz Schuberts Kindheit und Jugend ist dank den Studien des Wiener Musikwissenschaftlers Herwig Knaus hinreichend aufgearbeitet und dokumentiert. zur Buchrezension

Eine → unglückliche Liebe verband Schubert, in dem die Nachwelt vor allem den Meister der "kleinen Form" sah, mit der großen Oper.

Auch geniale Zeitgenossen hatten ihre liebe Not, die Größe Franz Schuberts anzuerkennen. So hat Johann Wolfgang von Goethe zunächst kein Hehl daraus gemacht, daß er mit Schuberts Vertonung seiner Ballade »Der Erlkönig« wenig anfangen konnte. Erst eine → Privat-Aufführung nach Schuberts Tod hat den Dichter bekehrt.

Mit seinen Liederzyklen erwies sich Schubert als Architekt großer formaler Einheiten - wenn auch oft ohne Absicht. Eine Reihe wie die »Winterreise« war zunächst, man glaubt es kaum, gar nicht als Zyklus gedacht!

Für die Zeitgenossen war auch → der Symphoniker Schubert ein quasi unbeschriebenes Blatt. Seine ersten Werke auf diesem Sektor scheinen noch den Vorbildern Haydn und Mozart nachzueifern. Daß es aus Schuberts Feder auch den gewaltigen Torso der Unvollendeten gab und die Große C-Dur-Symphonie, konnte niemand ahnen. Die letzte der vollendeten Symphonien Schuberts wurde zwar vermutlich einmal in seinem Beisein durchgespielt, doch an eine öffentliche Aufführung des bahnbrechenden Werks war nicht zu denken.

weiterlesen für SINKOTHEK-ABONNENTEN