Schuberts Symphonien

Schubert, der Lied-Meister, hat auch die pianistische Kleinform als einer der Ersten veredelt. Sein kurzes Leben lang träumt er aber davon, sich »den Weg zur großen Symphonie« zu bahnen und suchte ihn über die Kammermusik zu finden.

Die Beethovensche Symphonie als übergeordnete Einheit von vier voneinander getrennten Sätzen war sein erklärtes Ziel.

Seit der Eroica, so hat der Wiener Feuilletonist Hans Weigel einmal verschmitzt zusammengefaßt,

mußte ja jeder Komponist, der eine Symphonie komponieren wollte, immer eine ganz bestimmte Symphonie komponieren.

Einfach nur Nummer 49 auf Nummer 48 folgen zu lassen, war nicht mehr möglich.

Lernen im Orchester

Als Zögling des Stadt-Konvikts musizierte Schubert mit seinem Kommilitonen Haydn und Mozart, aber auch die ersten beiden Beethoven-Symphonien und erfuhr auf diese Weise alles über die klassische Formgebung -- sozusagen inmitten des Orchesterklangs.

Er war noch ein Teenager, als er seine ersten Symphonien schrieb, die natürlich auch bei seinen Kommilitonen auf Interesse stießen.

Die Erste Symphonie in D-Dur ist das selbstbewußte Werk eines jungen Mannes am Ende der Schulzeit.

Adagio - Allegro vivace.

Andante

Menuetto. Allegretto

Finale. Allegro vivace

Finis et Fineschrieb Schubert am 28. Oktober 1813 an den Schluß der Partitur seines symphonischen Erstlings - einige frühere Versuche in der Form der Symphonie und der Ouvertüre waren über skizzenhaft-fragmentarisches Stadium nicht hinausgekommen. Die einstigen Schulkollegen führten die die D-Dur-Symphonie, die schon mit ihrer gravitätischen langsamen Einleitung den hohen Anspruch anmeldet, nach Schuberts Ausscheiden aus dem Konvikt tatsächlich auf.

Die Zweite Symphonie in B-Dur »lautet«, um ein Diktum von Brahms abzuwandeln, »schon anders«.

Largo - Allegro vivace.

Andante

Menuetto. Allegro vivace

Finale. Presto vivace

Mit der → Dritten (1815) gelang ihm eine besonders freundlich getönte D-Dur-Symphonie.

»Tragische« Ambitionen

Mit der Vierten in c-Moll nahm Schubert 1816 in das viersätzige Formmuster etliche subjektive Ausdruckselemente auf.Adagio molto - Allegro vivace.

Andante

Menuetto. Allegro vivace

Finale. Allegro

Die Tragische hat Schubert diese Symphonie nachträglich selbst betitelt - und damit sich selbst den Weg als Symphoniker gewiesen; er wollte also »ganz bestimmte« Symphonien schreiben und suchte in der Folge nach neuen formalen Möglichkeiten, sein Ausdrucksbedürfnis zu befriedigen.

Daß Schubert hier höher hinaus wollte und nicht einfach eine weitere, kammermusikalisch besetzte Sinfonia zu komponieren gedachte, beweist nicht nur die Titelgebung. Was die Interpretation dieser Musik anlangt, ist vorsicht vor Mode-Tendenzen geboten. Das mittlerweile allenthalben geübte Originalklang-Gezirpe wird dem Gehalt dieser Symphonie keineswegs gerecht, wenn es auch möglicherweise die ärmlichen Klang-Welten der Schubert-Zeit abbildet, in der solche Stücke, wenn überhaupt, von Ensembles in einer Größe aufgeführt wurden, die dem Gehalt der Musik nicht gerecht werden konnten.Nach der c-Moll-Symphonie kommt der oft als geradezu »mozartisch« apostrophierten Fünften (B-Dur), die im Herbst desselben Jahres wie die Vierte entstand, der Rang eines luftigen Intermezzos zu, dessen tiefgründige Momente freilich nicht »überspielt« werden dürfen.

Allegro.

Andante con moto

Menuetto. Allegro molto

Finale. Allegro vivace

Hier zieht der Komponist noch einmal die Summe aus all seinen - durch eigene Versuche gekräftigten - Erfahrungen mit der klassischen Form. Es gelingt ihm eine Art tönendes Arkadien zu schaffen, großteils frei von subjektivistischem Ausdrucksstreben, wie es in der Tragischen angeklungen war. Immerhin im Menuett des dritten Satzes klingt ganz deutlich Mozarts große G-Moll-Symphonie (KV 550) an, von der Spaun uns überliefert, daß sie Schubert besonders am Herzen gelegen sei:

Von der Sinfonie in g-Moll von Mozart sagte er oft zu mir, daß sie ihn erschüttere, ohne dass er eigentlich wisse warum.

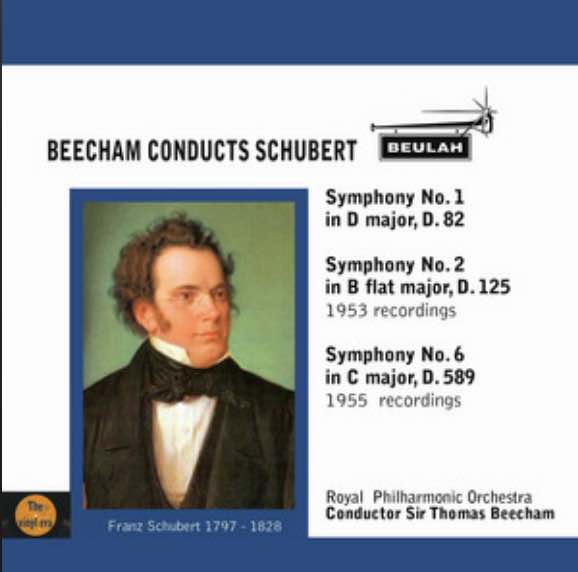

Die im Winter 1817/18 komponierte Sechste ging dann als »Kleine C-Dur-Symphonie« in die Annalen ein.

Adagio - Allegro.

Andante

Scherzo. Presto

Finale. Allegro moderato

Wege zur großen Symphonie

Mit Sonaten und Streichquartetten suchte Schubert dann »den Weg zur großen Symphonie«, wie er Mitte der Zwanzigerjahre selbst bekannte.

Diesen Weg zur großen Form säumten große Entwürfe, oft mitten auf der Strecke abgebrochen. Halbe Oratorien, ein Viertel Streichquartett, 1824 endlich ein ganzes Quartett - mit einem Variationensatz über das Lied »Der Tod und das Mädchen« inmitten. Der Komponist ist weit vorgedrungen in neue, unbekannte Landschaften.

Doch niemand folgt ihm. Es kommt nur zu einer einzigen Aufführung . . .

Die »Unvollendete«

Mit den beiden Sätzen der Unvollendeten war die große symphonische Form definiert. Doch Schubert ließ das Werk unter bis heute nicht geklärten Umständen unfertig liegen.

Nikolaus Harnoncourt hat immer wieder darauf verwiesen, daß Schubert im Entstehungsjahr des Werks auch ein psychologisch bemerkenswertes → Traum-Protokoll verfaßt hat, das mit der Musik durchaus kongruent gelesen werden könne.

Die Frage, wie »unvollendet« diese Symphonie eigentlich ist, beantwortet sich übrigens schon deshalb schwer, weil der Komponist nicht mit dem zweiten Satz zu komponieren aufgehört hat. Es existiert ein Fragment des Scherzos - und eine Vermutung, welche Musik als Finale gedient haben könnte.

Was die Ausleuchtung der Tiefgründigkeiten dieses Werks betrifft, blieb eine der frühesten Grammophon-Aufnahmen eine der besten: Franz Schalk ging im Schubert-Jahr 1928 in Berlin ins Plattenstudio, um die h-Moll-Symphonie aufzunehmen: Da wird mit einer Dringlichkeit und hie und da mit einer dramatischen Attacke musiziert, die später nicht mehr oft erreicht wurden. Vor allem ist diese Aufnahme eine Studie in Phrasierungskunst, über die Taktstriche hinweg gesungenen melodischen Linien und einer gesanglichen Ausleuchtung auch der Mittelstimmen - selbst die notgedrungen höchst mangelhafte Tontechnik kann die eminenten interpretatorischen Qualitäten nicht ganz nivellieren. Die Aufnahme entstand, notabene, ziemlich genau auf halbem Wege zwischen unserer Zeit und der Lebenszeit des Komponisten . . .

Was die Ausleuchtung der Tiefgründigkeiten dieses Werks betrifft, blieb eine der frühesten Grammophon-Aufnahmen eine der besten: Franz Schalk ging im Schubert-Jahr 1928 in Berlin ins Plattenstudio, um die h-Moll-Symphonie aufzunehmen: Da wird mit einer Dringlichkeit und hie und da mit einer dramatischen Attacke musiziert, die später nicht mehr oft erreicht wurden. Vor allem ist diese Aufnahme eine Studie in Phrasierungskunst, über die Taktstriche hinweg gesungenen melodischen Linien und einer gesanglichen Ausleuchtung auch der Mittelstimmen - selbst die notgedrungen höchst mangelhafte Tontechnik kann die eminenten interpretatorischen Qualitäten nicht ganz nivellieren. Die Aufnahme entstand, notabene, ziemlich genau auf halbem Wege zwischen unserer Zeit und der Lebenszeit des Komponisten . . . Die »Große C-Dur«-Symphonie

Mit der sogenannten Großen C-Dur-Symphonie, die vermutlich 1825 entstanden ist, gelang ihm ein Jahr nach der Uraufführung von Beethovens Neunter sein »vollendetes« Chef d'Oeuvre im symphonischen Bereich.Andante - Allegro ma non troppo

Andante con moto

Scherzo. Allegro vivace

Finale. Allegro vivace

Das »Freude«-Thema aus Beethovens Neunter klingt in Schubert Finale an, obwohl - oder vielleicht gerade weil Schubert hier bereits tatsächlich ganz andere Wege als das große Vorbild beschreitet, neue Wege, die geradewegs in Richtung späterer symphonischer Terrain-Gewinne durch Brahms oder, vor all, durch Bruckner weisen:

Bruckners Adagio-Sätze scheinen tatsächlich ohne die dramatischen Entwicklungen im Andante der Schubert-Symphonie kaum vorstellbar...

Daß diese C-Dur-Symphonie prächtig gelungen war, kam für die Musikwelt allerdings erst Jahrzehnte später ans Licht. Ebenso wie die beiden ehrgeizig umfangreichen Sätze der Symphonie in h-Moll als Unvollendete erst berühmt werden sollte, als der Komponist längst tot war. Robert Schumann hatte sich für eine Aufführung des ungewöhnlichen langen Werks eingesetzt - aber erst Felix Mendelssohn-Bartholdy konnte, begeistert von dem Werk, das ihm »ganz besonders ausgezeichnet schien«, in Leipzig durchsetzen: Ihm gebührt die Ehre, Schuberts »große« Symphonie 1839 in voller Länge erstmals aufgeführt zu haben. Der Schubert-Hype war dann Mitte des Jahrhunderts, als sich auch Franz Liszt für das Werk einsetzte, längst ausgebrochen; er hatte mit allem Möglichen zu tun, nur nichts mit der Realität.

Spurensuche im Spätwerk

Schubert war auch nach Vollendung der C-Dur-Symphonie noch nicht zufrieden. In seiner Kammermusik experimentierte noch mit ausufernden formalen Konzepten. Was heute als Urbild der romantischen Symphonie gilt, das bis zu Bruckner und Mahler wirkte, galt ihm noch nicht als Erfüllung.

Dieser Unzufriedenheit verdanken wir einige der kühnsten kammermusikalischen Werke seiner letzten Jahre, allen voran das C-Dur-Quintett und das letzte der Streichquartette, das in G-Dur, D 887.

Noch eine Symphonie in C-Dur

Joseph Joachim hat der Musikwelt übrigens eine weitere Schubert-Symphonie »geschenkt«, indem er das wunderbare Klavier-Duo D 812 orchestrierte, das Schubert in Ungarn 1824 für das gemeinsame Musizieren mit seiner Klavierschülerin, der Comtesse Esterházy schuf.  Ein ausladendes, tatsächlich symphonisch anmutendes Werk des reifen Schubert - das sich im Orchestergewand gut macht. Marc Andreae hat es mit den Münchner Philharmonikern aufgenommen (Acanta).

Ein ausladendes, tatsächlich symphonisch anmutendes Werk des reifen Schubert - das sich im Orchestergewand gut macht. Marc Andreae hat es mit den Münchner Philharmonikern aufgenommen (Acanta).

Symphonie-Fragmente

Tatsächlich skizziert hat Schubert Symphonien in E-Dur - in der Zeit vor der »Unvollendeten« - ein Werk, das weit genug gediehen war, daß Felix von Weingartner aus den Entwürfen eine Spielfassung destillieren konnte. Außerdem eine Symphonie in D-Dur - im letzten Lebensjahr! - die Peter Gülke spielbar gemacht hat.

Riccardo Muti stellte eines Tages - während der Arbeit an der Gesamtaufnahme des Zyklus - Schuberts Erste ans Ende eines philharmonischen Abonnementprogramms in Wien. Dort, wo sonst große Brahms-, Tschaikowsky- und Bruckner-Symphonien oder Tondichtungen von Richard Strauss zu hören sind, erklang mit einem Mal eine »kleine« Schubert-Symphonie. Und es stellte sich heraus: Aufmerksam musiziert, ist dieses Werk gehaltvoll genug, um diese Position zu verdienen.

Riccardo Muti stellte eines Tages - während der Arbeit an der Gesamtaufnahme des Zyklus - Schuberts Erste ans Ende eines philharmonischen Abonnementprogramms in Wien. Dort, wo sonst große Brahms-, Tschaikowsky- und Bruckner-Symphonien oder Tondichtungen von Richard Strauss zu hören sind, erklang mit einem Mal eine »kleine« Schubert-Symphonie. Und es stellte sich heraus: Aufmerksam musiziert, ist dieses Werk gehaltvoll genug, um diese Position zu verdienen.