Der Messias

1742

Das Oratorium schlechthin. Messiah entstand für eine Aufführung in Dublin. Händel war zu diesem Zeitpunkt bereits der allseits anerkannte Meister der Oratorien-Form, die er nach dem Zusammenbruch mehrerer Londoner Opern-Unternehmungen kultiviert hatte und damit endgültig zum berühmtesten Komponisten seiner Zeit wurde.Das Werk ist unzählige Male aufgenommen worden - seit den Anfängen der Originalklang-Bewegung ist die Zahl der CD-Ausgaben unübersehbar. Und Anhänger jeder »Richtung« dieser vielschichtigen Weltanschauung finden »ihren« Messias wohl nach Sichtung des Regals im Hinblick auf bevorzugte Dirigenten-Namen.

Von einer »definitiven« Aufnahme des Messias zu sprechen, verbietet jenseits aller Stil-Diskussionen schon die Quellenlage: Von manchen Nummern der Partitur sind mehrere Versionen überliefert, die alle »original« sind.

Sinnvoll ist es aber vielleicht, ältere Einspielungen nach ihrer künstlerischen Wirkungsmacht zu taxieren. Eine entsprechende Übersicht beginnt daher in Zeiten, in denen die Interpreten von einer »historischen Aufführungspraxis« wenig wissen wollten.

Thomas Beecham

Über Jahrzehnte war die Gesamtaufnahme des Werks unter der Leitung von Sir Thomas Beecham maßstäblich für die Musikwelt. Sie spiegelte einen besonderen Moment in der Aufführungstradition des Oratoriums wider: Anders als die dank der Originalklang-Bewegung längst wieder bekannte historische Wahrheit gebieten würde, lernten Generationen von Musikfreunden Händels Meisterwerk in Aufführungen durch riesig besetzte Chöre und in obskuren Orchestrierungen kennen.

Über Jahrzehnte war die Gesamtaufnahme des Werks unter der Leitung von Sir Thomas Beecham maßstäblich für die Musikwelt. Sie spiegelte einen besonderen Moment in der Aufführungstradition des Oratoriums wider: Anders als die dank der Originalklang-Bewegung längst wieder bekannte historische Wahrheit gebieten würde, lernten Generationen von Musikfreunden Händels Meisterwerk in Aufführungen durch riesig besetzte Chöre und in obskuren Orchestrierungen kennen. Beecham träumte für seine dritte und letzte Messias-Platte (die erste war 1927 entstanden!) von einer neuen, effektvollen Orchesterfassung, die ihm der Dirigent Eugene Goosens, der in eine Lebenskrise geschlittert war, gegen ein angemessenes Salär Ende der Fünfzigerjahre herstellte. Zu Händels Instrumental-Apparat gesellten sich in der Manier romantischer Spieltradition vier Hörner, drei Posaunen, zwei Harfen und etliches Schlagwerk.

Beehams Auftrag lautete auch unmißverständlich:

You will not forget, I am sure, that »Hallelujah« (that is the first three bars of it) must lead off with the most glorious and crashing noise, everybody going all out – hell for leather!Goossens leistete Akkordarbeit im doppelten Sinn des Wortes und lieferte zu jeder Probe neues Orchestermaterial ab, das sofort zur Einstudierung verwendet wurde. In der Zeitnot griff er bei manchen Passagen auf die »klassische« Orchestriererung der Partitur durch Wolfgang Amadeus Mozart zurück und setzte lediglich neue Harfenstimmen hinzu.

Entsprechend effektvoll geriet dann auch die Wiedergabe. Die Schallplattenaufnahme wurde ein Bestseller und verschmolz so mit dem Namen des Dirigenten Beecham, daß auch die Plattengesellschaft RCA bald auf den wahren Urheber der Orchesterfassung vergaß. Im Beiheft zur CD-Wiederauflage Anfang der Neunzigerjahre hieß es dann, Beecham sei mit Goossens' Arbeit nicht zufrieden gewesen und hätte die Partitur selbst noch einmal bearbeitet, was aber kaum nachzuweisen sein dürfte, zumal Beecham noch gegen Ende der Arbeit an der Einstudierung eine weitere Zahlung an Goossens geleistet haben dürfte, was dessen Involvierung bis zum Abschluß des Projekts beweist.

Wer diese Aufnahme, in die der kraftvolle Tenor von John Vickers sogar veritable Heldentöne mischt, mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrer Entstehung hört, gewinnt den Eindruck, einer Aufführung aus der Zeit der Romantik beizuwohnen. Nichts wäre falscher als diese Annahme! Die Altsolistin Thomas Beechams, Muriel Brunskill, meinte einmal, angesprochen auf Beechams Interpretation:

His tempi, which are now taken for granted, were revolutionary; he entirely revitalised it, the old, slow progress was gone forever. Messiah was reborn!In der Folge orientierten sich die Interpreten tatsächlich an Beechams im Vergleich zur damals gewohnten Gangart raschen Tempi - um sie zum Teil immer noch weiter zu beschleunigen. Die Aufnahme-Geschichte des Messias ist aber auch eine des schrittweisen Versuchs, sich den klanglichen Gegebenheiten der Barockzeit wieder anzunähern.

Hermann Scherchen

Die Palme, als erster Händels originale Orchestrierung und ein vergleichsweise schmal besetztes Ensemble für den Messias ins Studio gebracht zu haben, kommt dem ewig forschenden Geist von Hermann Scherchen zu, der das Oratorium 1954 eingespielt hat - und wie in manchen seiner Klassiker-Interpretationen - durch extreme Tempi immer wieder für Aufsehen sorgt; jedenfalls hält Scherchen den Hörer durch viel Abwechslung bei Laune.

Die Palme, als erster Händels originale Orchestrierung und ein vergleichsweise schmal besetztes Ensemble für den Messias ins Studio gebracht zu haben, kommt dem ewig forschenden Geist von Hermann Scherchen zu, der das Oratorium 1954 eingespielt hat - und wie in manchen seiner Klassiker-Interpretationen - durch extreme Tempi immer wieder für Aufsehen sorgt; jedenfalls hält Scherchen den Hörer durch viel Abwechslung bei Laune.

Charles Mackerras

Charles Mackerras war einer jener textkritischen Dirigenten, die sich nicht zufrieden gaben mit der bloßen Annahme, je geringer die Orchesterbesetzung, je kleiner der Chor, desto »originaler« müsse die Wiedergabe klingen. Er studierte die Quellen genau und bemerkte als einer der ersten, daß Händel, wo er konnte, mit vergleichsweise großen Besetzungen rechnete. Also besetzte Mackerras sein Orchester bei seiner Ende der Sechzigerjahre entstandenen Schallplattenaufnahme wie einst in einer der Londoner Messias-Aufführungen unter Händels Leitung: Bis zu dreifach, im Falle einer mit Trompeten aufwartenden Nummer sogar vierfach besetzt spielen die Oboen - also acht Stück im Moment der äußersten Prachtentfaltung. Das ergibt ein Klangerlebnis, das mittels Mikrophonierung höchsten vorzutäuschen wäre.

Charles Mackerras war einer jener textkritischen Dirigenten, die sich nicht zufrieden gaben mit der bloßen Annahme, je geringer die Orchesterbesetzung, je kleiner der Chor, desto »originaler« müsse die Wiedergabe klingen. Er studierte die Quellen genau und bemerkte als einer der ersten, daß Händel, wo er konnte, mit vergleichsweise großen Besetzungen rechnete. Also besetzte Mackerras sein Orchester bei seiner Ende der Sechzigerjahre entstandenen Schallplattenaufnahme wie einst in einer der Londoner Messias-Aufführungen unter Händels Leitung: Bis zu dreifach, im Falle einer mit Trompeten aufwartenden Nummer sogar vierfach besetzt spielen die Oboen - also acht Stück im Moment der äußersten Prachtentfaltung. Das ergibt ein Klangerlebnis, das mittels Mikrophonierung höchsten vorzutäuschen wäre.

Colin Davis

Sir Colin Davis ging ebenfalls Ende der Sechzigerjahre (für Philips) ins Studio, um mit einem eher schmal besetzte Ensemble aus Musikern des London Symphony Orchestra und dem ebenfalls verhältnismäßig klein gehaltenen, aber fabelhaft singenden John Alldis Choir eine Messias-Aufnahme zu machen, die schon viel vom Geist der Originalklang-Bewegung vorwegnimmt, ohne das Klangbild des romantischen symphonischen Orchesters allzusehr zu verfremden. Dank sauberer Leistungen des von Heather Harper angeführten Solisten-Quartetts ist das eine Einspielung, die quasi »auf halbem Weg« auch Originalklang-Skeptiker heute noch befriedigen kann.

Sir Colin Davis ging ebenfalls Ende der Sechzigerjahre (für Philips) ins Studio, um mit einem eher schmal besetzte Ensemble aus Musikern des London Symphony Orchestra und dem ebenfalls verhältnismäßig klein gehaltenen, aber fabelhaft singenden John Alldis Choir eine Messias-Aufnahme zu machen, die schon viel vom Geist der Originalklang-Bewegung vorwegnimmt, ohne das Klangbild des romantischen symphonischen Orchesters allzusehr zu verfremden. Dank sauberer Leistungen des von Heather Harper angeführten Solisten-Quartetts ist das eine Einspielung, die quasi »auf halbem Weg« auch Originalklang-Skeptiker heute noch befriedigen kann.

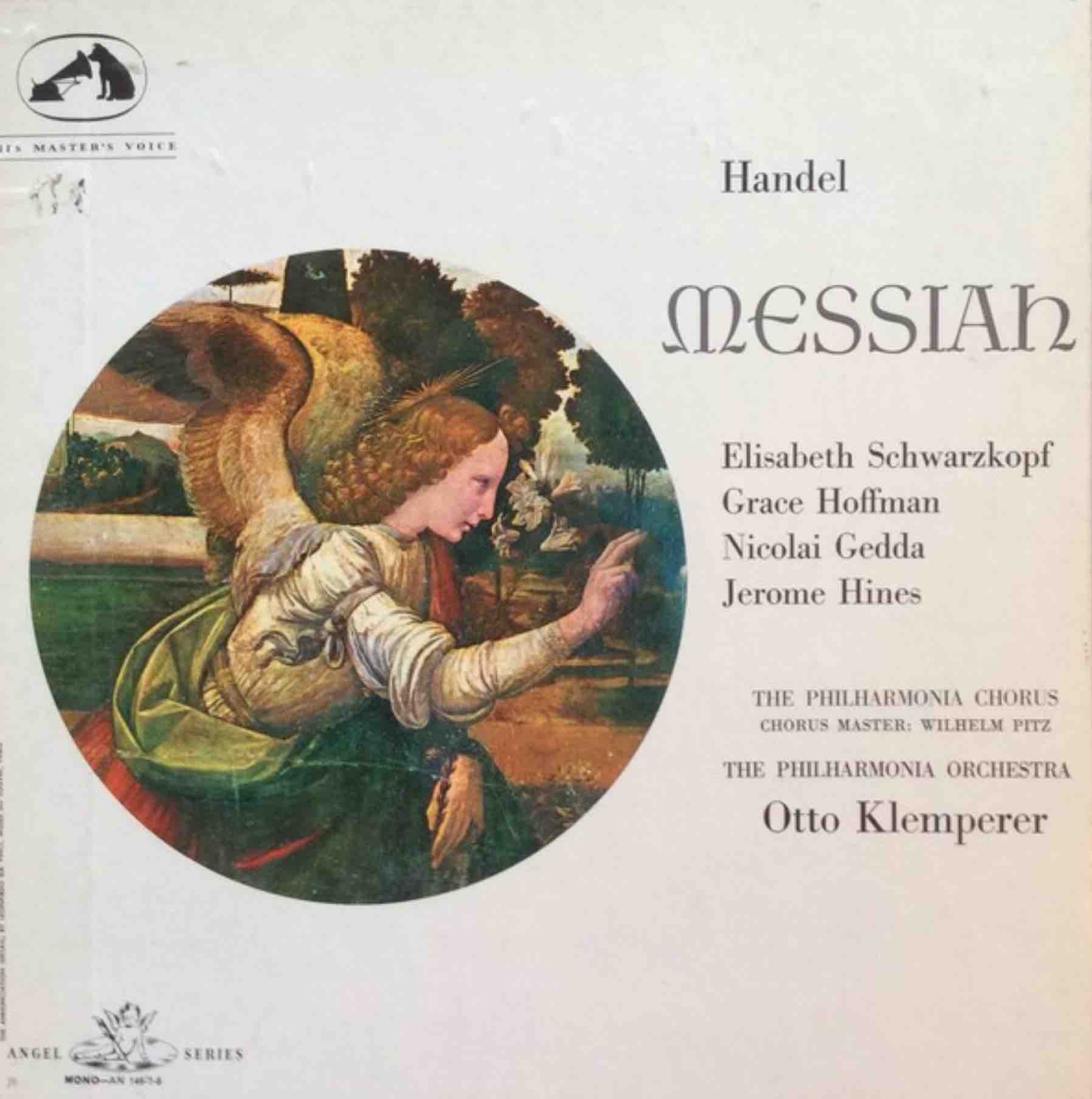

Otto Klemperer

Wie alle Aufnahmen, die der große Otto Klemperer von Barockmusik gemacht hat, gilt auch sein Messias für viele Zeitgenossen als absolut unverdaulich. Schon die ungemein breiten Tempi wirken nicht nur aufs erste befremdlich - und doch atmet die Wiedergabe, alles in allem, eine Größe und Ausdruckskraft, der sich ein williger Hörer kaum entziehen kann, wenn er sich denn auf Klemperers Lesart einlassen möchte, die in ihrer 180 Grad vom späteren »historisch informierten« Stil abgewandten Haltung auch von den Sängern, allen voran Elisabeth Schwarzkopf, mitgetragen wird.

Wie alle Aufnahmen, die der große Otto Klemperer von Barockmusik gemacht hat, gilt auch sein Messias für viele Zeitgenossen als absolut unverdaulich. Schon die ungemein breiten Tempi wirken nicht nur aufs erste befremdlich - und doch atmet die Wiedergabe, alles in allem, eine Größe und Ausdruckskraft, der sich ein williger Hörer kaum entziehen kann, wenn er sich denn auf Klemperers Lesart einlassen möchte, die in ihrer 180 Grad vom späteren »historisch informierten« Stil abgewandten Haltung auch von den Sängern, allen voran Elisabeth Schwarzkopf, mitgetragen wird.

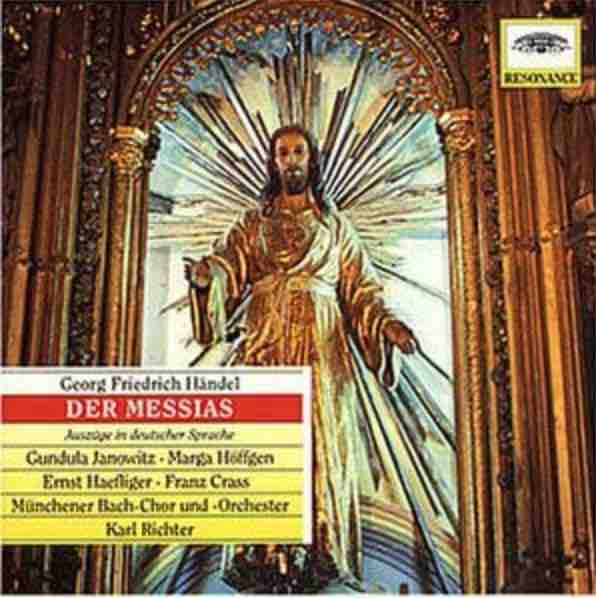

Karl Richter

Die Gravitas von Klemperers Deutung scheint auch in Karl Richters Aufnahme mitzuschwingen, die dennoch von einigem Belang ist, denn sie spiegelt für die deutsche - und deutschsprachige - Aufführungstradition etwa jenes Stadium wider, das Beecham ein Jahrzehnt zuvor für England markiert hatte: Was einer späteren Generation unrettbar »romantisch« tönt, war für die Zeitgenossen bereits revolutionär in Sachen klanglicher Auflichtung und Tempodramaturgie. Und das Solistenquartett mit Gundula Janowitz, Marga Höffgen, Ernst Haefliger und Franz Crass ist von edelstem Zuschnitt. Der Glanz von Maurice Andrés Trompetentönen in den festlichen Nummern krönt eine durchwegs prachtvolle Darstellung der Partitur - für alle, die bereit sind, mühevoll trainierte Hörgewohnheiten für kurze Zeit noch einmal zu ignorieren.

Die Gravitas von Klemperers Deutung scheint auch in Karl Richters Aufnahme mitzuschwingen, die dennoch von einigem Belang ist, denn sie spiegelt für die deutsche - und deutschsprachige - Aufführungstradition etwa jenes Stadium wider, das Beecham ein Jahrzehnt zuvor für England markiert hatte: Was einer späteren Generation unrettbar »romantisch« tönt, war für die Zeitgenossen bereits revolutionär in Sachen klanglicher Auflichtung und Tempodramaturgie. Und das Solistenquartett mit Gundula Janowitz, Marga Höffgen, Ernst Haefliger und Franz Crass ist von edelstem Zuschnitt. Der Glanz von Maurice Andrés Trompetentönen in den festlichen Nummern krönt eine durchwegs prachtvolle Darstellung der Partitur - für alle, die bereit sind, mühevoll trainierte Hörgewohnheiten für kurze Zeit noch einmal zu ignorieren.

»Originalklang«

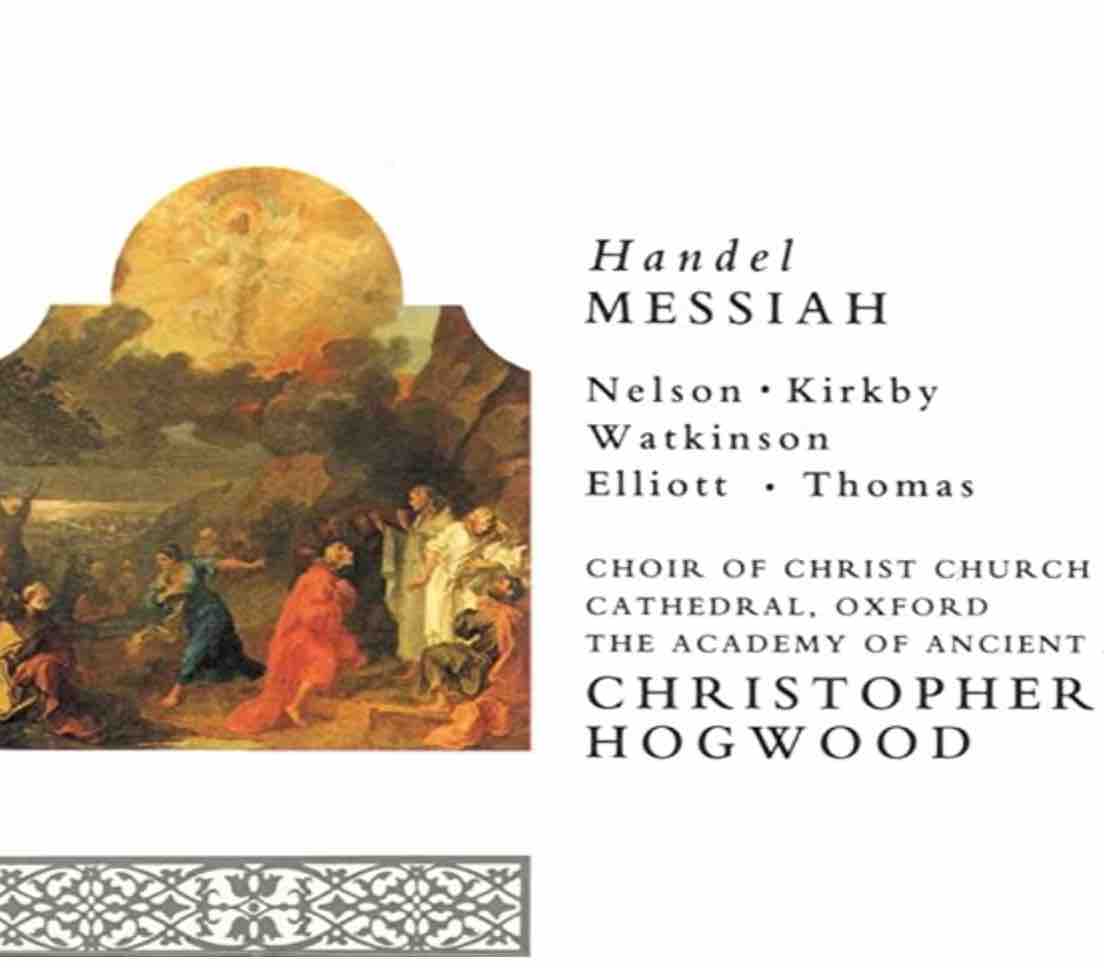

Einer der frühesten ernsthaften Originalklang-Versuche stammt von Christopher Hogwood, der schon einige Jahre zuvor bei der Einspielung durch Neville Marriner als Berater fungiert hatte. Hogwood präsentiert 1979 - für Sammler interessant - eine Version der Partitur, die Händel selbst für eine Londoner Aufführung 1754 vorbereitet hatte. Und er nutzt einen Chor aus Knaben- und Männerstimmen, um sich schon dadurch klanglich von allen Vorgängern (und den meisten Nachfolgern) abzusetzen. Die Fassung, die Hogwood rekonstruiert hat, wählte ein Jahrzehnt später auch Andrew Parrott für seine vielgepriesene EMI-Einspielung, deren schönste Momente der unvergleichlich »pure« Sopran Emma Kirkbys beschert.

Einer der frühesten ernsthaften Originalklang-Versuche stammt von Christopher Hogwood, der schon einige Jahre zuvor bei der Einspielung durch Neville Marriner als Berater fungiert hatte. Hogwood präsentiert 1979 - für Sammler interessant - eine Version der Partitur, die Händel selbst für eine Londoner Aufführung 1754 vorbereitet hatte. Und er nutzt einen Chor aus Knaben- und Männerstimmen, um sich schon dadurch klanglich von allen Vorgängern (und den meisten Nachfolgern) abzusetzen. Die Fassung, die Hogwood rekonstruiert hat, wählte ein Jahrzehnt später auch Andrew Parrott für seine vielgepriesene EMI-Einspielung, deren schönste Momente der unvergleichlich »pure« Sopran Emma Kirkbys beschert.

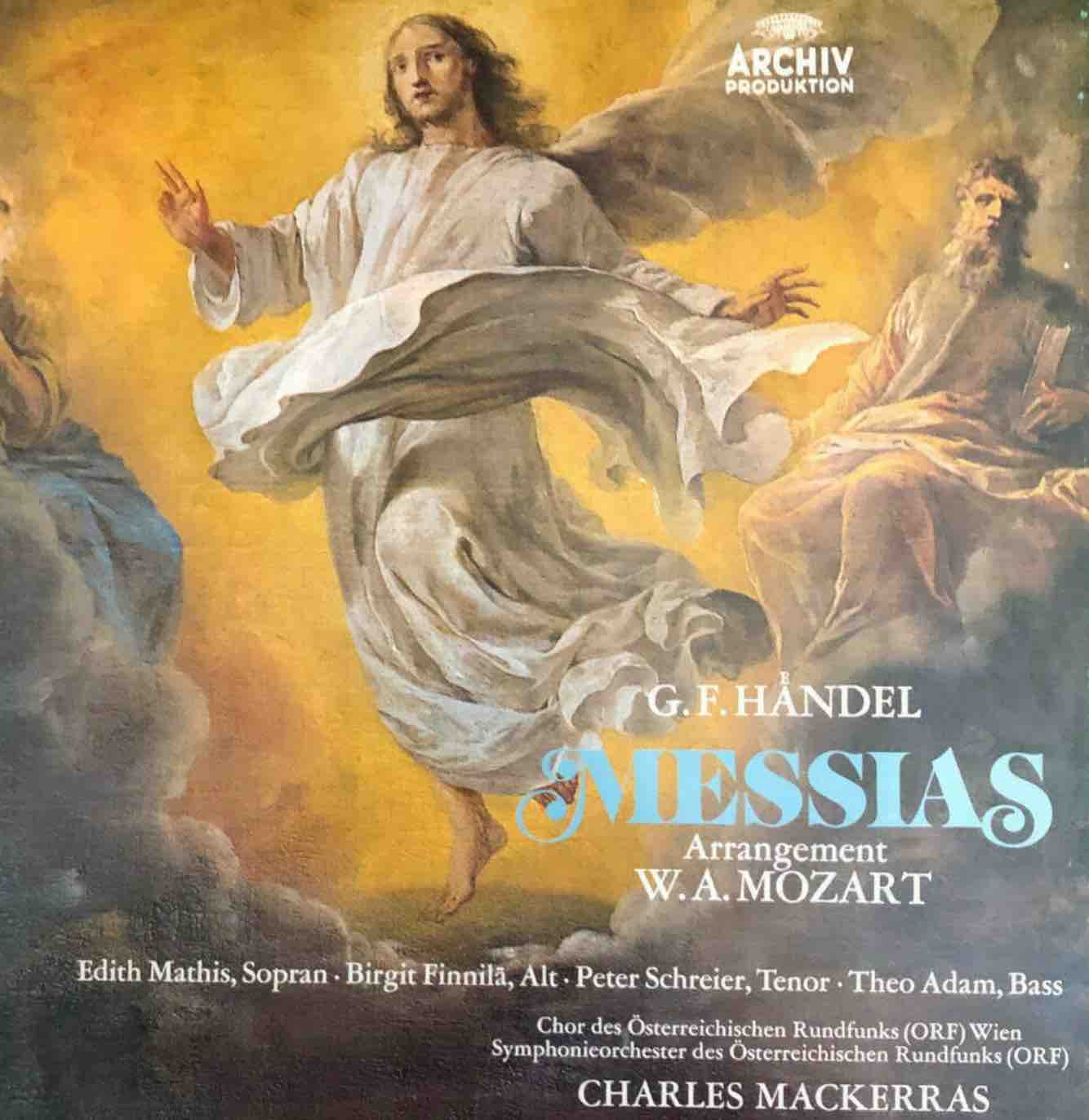

Mozarts Fassung

Im Jahr 1789 erklang Händels Oratorium auf Betreiben Gottfried von Swietens in Wien. Niemand Geringerer als Wolfgang Amadé Mozart stellte die neue Orchesterfassung für diese Produktion her. Charles Mackerras hat sie - mit der selben editorischen Genauigkeit, die er Händels Original gewidmet hat - für Schallplatten produziert. Gleich zweimal übrigens. Die erste Version, für die Archiv Produktion der Deutschen Grammophon entstanden, punktet mit einem exzellenten Solisten-Quartett: Edith Mathis, Birgit Finilä, Peter Schreier und Theo Adam. Historisch korrekt in gewisser Weise auch das!

Im Jahr 1789 erklang Händels Oratorium auf Betreiben Gottfried von Swietens in Wien. Niemand Geringerer als Wolfgang Amadé Mozart stellte die neue Orchesterfassung für diese Produktion her. Charles Mackerras hat sie - mit der selben editorischen Genauigkeit, die er Händels Original gewidmet hat - für Schallplatten produziert. Gleich zweimal übrigens. Die erste Version, für die Archiv Produktion der Deutschen Grammophon entstanden, punktet mit einem exzellenten Solisten-Quartett: Edith Mathis, Birgit Finilä, Peter Schreier und Theo Adam. Historisch korrekt in gewisser Weise auch das!