Deborah

1733

Das zweite englische Oratorium Händels entstand viele Jahre nach dem ersten Esther (1718) für das Londoner Publikum und ist eine der ehrgeizigsten Chor-Partituren des Komponisten. Immerhin ging es um die Wiederherstellung seiner Reputation als führender Komponist seiner Zeit - die Opern-Projekte hatten sich nach vielen Jahren glänzender Erfolge in Ladenhüter verwandelt. Die Konkurrenz hatte nicht geschlafen und punktete sogar mit eindeutigen Plagiaten: 1732 brachte The English Opera eine eigene Version von Händels Acis und Galathea heraus - und verdiente mehr Geld damit als Händel mit seinen Novitäten, die nach altem Brauch italienisch gesungen wurden, während Londons Publikum nach englischsprachigem Musiktheater fragte.Aaron Hill, Partner des Komponisten, bat händeringend:

Erlöse uns von den italienischen Fesseln. Führe doch den Beweis, daß Englisch flexibel genug ist, um gesungen zu werden, wenn nur rechte Poeten am Werk sind!Händel wird zwawr geahnt haben, daß er mit seinem Alessandro - mit dem prominenten Kasstraten Senesino in der Titelpartie - und vor allem mit Orlando 1732 einen Gipfel erreicht hatte, doch er reagierte. Er »erfand« eine neue Gattung. Zwar hatte er schon Jahrzehnte früher in Rom erste Oratorien komponiert, doch nun galt es, einem verwöhnte Publikum neue Sensationen zu bieten.

Die Wiederaufführung einer überarbeiteten Fassung von Esther, am 47. Geburtstag des Komponisten in London gab den Startschuß. Englisch gesungene Oratorien kamen in Mode.

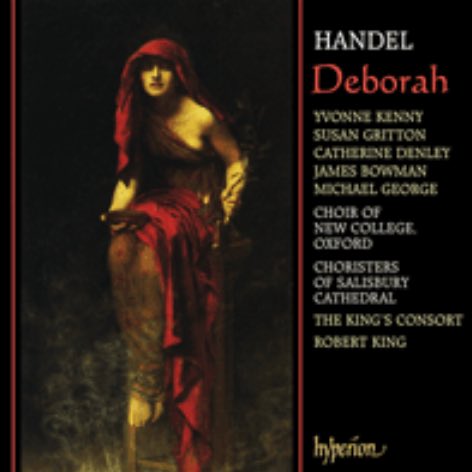

Robert King hat mit seinem King's Concert und dem College Choir Oxford eine exzellente Aufnahme von Deborah vorgelegt, fein differenziert in den vielstimmigen Passagen mit einem von Yvonne Kenny (in der Titelpartie) nuancenreich, Susann Gritton (Yael) vorzüglich und James Bowman (als Barak) eher bläßlich angeführten Solisten-Ensemble. Als Ouvertüre verwendet King zwei Sätze aus dem Vorspiel zum sogenannten Occasional Oratorio Händels. (Hyperion)

Robert King hat mit seinem King's Concert und dem College Choir Oxford eine exzellente Aufnahme von Deborah vorgelegt, fein differenziert in den vielstimmigen Passagen mit einem von Yvonne Kenny (in der Titelpartie) nuancenreich, Susann Gritton (Yael) vorzüglich und James Bowman (als Barak) eher bläßlich angeführten Solisten-Ensemble. Als Ouvertüre verwendet King zwei Sätze aus dem Vorspiel zum sogenannten Occasional Oratorio Händels. (Hyperion)