Hunnenschlacht

Franz Liszt (1856/57)

Wilhelm von Kaulbachs Gemälde (1837)

»Hunnenschlacht« entstand 1856/57 als »Symphonische Dichtung Nr. 11« und eine Art tönender Bildbeschreibung nach dem gleichnamigen Gemälde Wilhelm von Kaulbachs (1805-1874). - Ein Blick auf das Riesengemälde erklärt, warum der Schlachtenlärm, den Liszt durchaus nach dem Vorbild von Beethovens Wellingtons Sieg entfesselt, anders als der Titel vielleicht zu suggerieren scheint, nur einen vergleichsweise geringen Teil des musikalischen Geschehens beherrscht. Wobei das wild gestikuliere Klangbild die e tsprechenden Passagen im Finalsatz von Berlioz' Sinfonie fantastique aufnimmt und Vorbildhaft auf Tongemälde wie César Francks Chasseur maudit gewirkt hat. Im wesentlichen geht es in Liszts symphonsicher Dichtung wie auch in Kaulbachs Bild um den »Sieg des Kreuzes«, den Triumph des römischen (also: katholischen) Heers über die Barbarei. Symbolkraft gewinnt dabei der Choral Crux fidelis, den Liszt breit ausarbeitet.

Crux fidelis, inter omnes

arbor una nobilis:

nulla silva talem profert,

fronde, flore, germine.

Dulce lignum, dulces clavos,

dulce pondus sustinet.Treues Kreuz, edelster aller Bäume,

kein Wald bringt hervor ein solch' Gewächs.

Süßes Holz, süße Nägel,

sie tragen die süßeste Frucht.

Im verklärenden Sinn dieser Verse tritt in der Tondichtung auch im Moment des Siegs des römischen Heeres ein mystisch-besinnlicher Orgelklang kontrastierend an die Seite des triumphierenden Orchester-Fortissimos. Das Finale des Werks ist zweiteilig: Auf dankbar-beschauliche Gottesdienst-Stimmung folgt eine kraftvolle Apotheose.

Aufnahmen

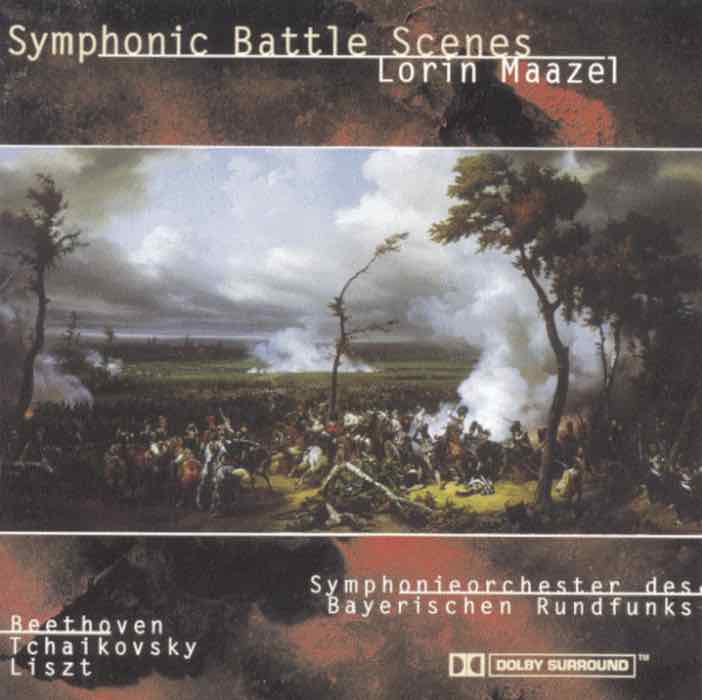

Lorin Maazels fulminante Einspielung mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks setzt das Werk in Beziehung zu Tschaikowskys Ouvertüre 1812 und Beethovens Wellingtons Sieg, die jeweils auf ihre Weise die Tradition des akustischen Schlachtengemäldes wieder aufgreifen.

Lorin Maazels fulminante Einspielung mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks setzt das Werk in Beziehung zu Tschaikowskys Ouvertüre 1812 und Beethovens Wellingtons Sieg, die jeweils auf ihre Weise die Tradition des akustischen Schlachtengemäldes wieder aufgreifen.

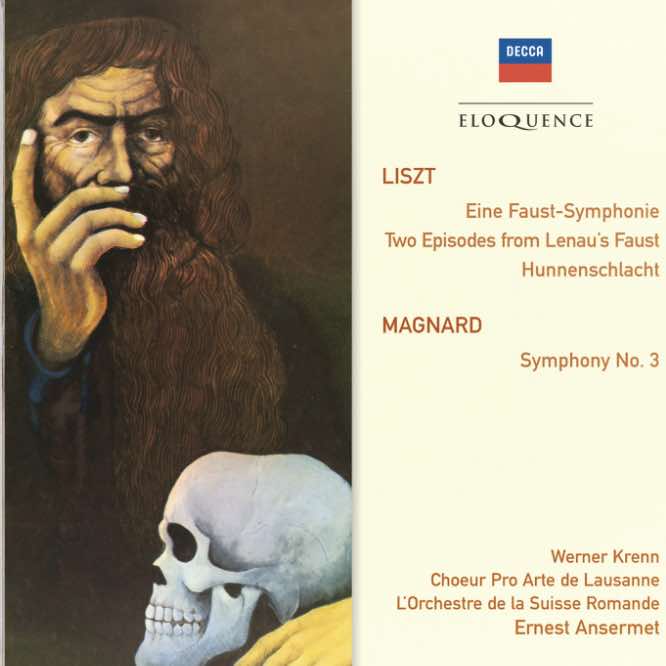

Unter den wenigen Aufnahmen dieses Werks ragt jene von Ernest Ansermet (1960) mit dem Orchestre de la Suisse romande heraus, die Liszts Klangvisionen Gerechtigkeit widerfahren läßt - auch weil die legendäre Decca-Technik mitspielt: nach wie vor ein audiophiles Erlebnis (in der CD-Edition gekoppelt mit einer der besten Wiedergaben der → Faust-Symphonie.)

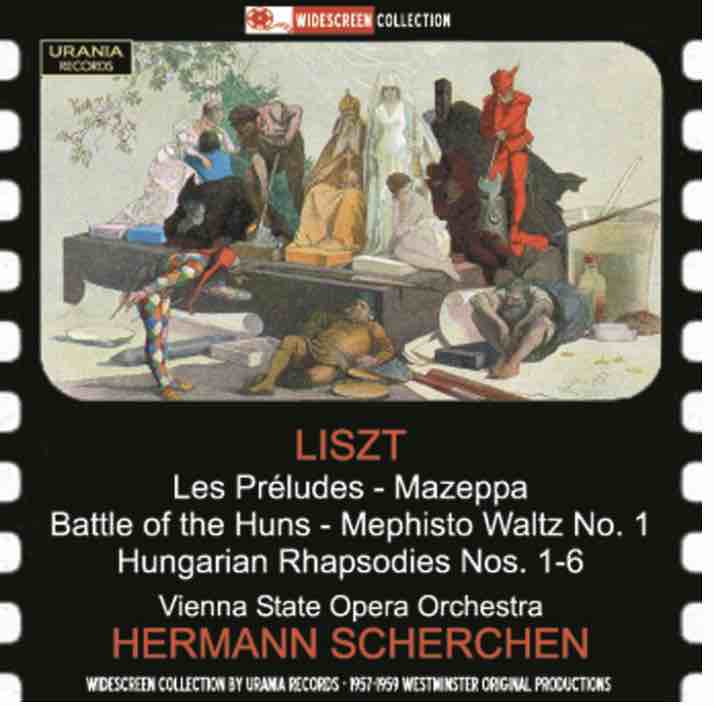

Unter den wenigen Aufnahmen dieses Werks ragt jene von Ernest Ansermet (1960) mit dem Orchestre de la Suisse romande heraus, die Liszts Klangvisionen Gerechtigkeit widerfahren läßt - auch weil die legendäre Decca-Technik mitspielt: nach wie vor ein audiophiles Erlebnis (in der CD-Edition gekoppelt mit einer der besten Wiedergaben der → Faust-Symphonie.) Hörenswert in ihrem unerbittlichen, knallharten Zugriff sind auch die Wiedergabe durch das Wiener Staatsopernorchester unter Hermann Scherchen (Westminster) und Nikolai Golowanow mit dem Moskauer Rundfunksinfonieorchester. Wobei in Scherchens brisanter Deutung des ersten Abschnitts der Partitur die Details von Liszts Stimmengewebe feinnervig voneinander abgesetzt sind, wie das kaum einem späteren Dirigenten mehr gelang. Golowanows 1953 erschienene Aufnahme dürfte die erste Schallplatteneinspielung des Werks überhaupt gewesen sein und blieb, was den »Schlachtenteil« betrifft, bis heute die furioseste; doch fehlt - in Stalins Sowjetunion nicht weiter verwunderlich - im Finale jegliche spirituelle Komponente. Beide Aufnahmen sind bei diversen Streamingdiensten abrufbar.

Hörenswert in ihrem unerbittlichen, knallharten Zugriff sind auch die Wiedergabe durch das Wiener Staatsopernorchester unter Hermann Scherchen (Westminster) und Nikolai Golowanow mit dem Moskauer Rundfunksinfonieorchester. Wobei in Scherchens brisanter Deutung des ersten Abschnitts der Partitur die Details von Liszts Stimmengewebe feinnervig voneinander abgesetzt sind, wie das kaum einem späteren Dirigenten mehr gelang. Golowanows 1953 erschienene Aufnahme dürfte die erste Schallplatteneinspielung des Werks überhaupt gewesen sein und blieb, was den »Schlachtenteil« betrifft, bis heute die furioseste; doch fehlt - in Stalins Sowjetunion nicht weiter verwunderlich - im Finale jegliche spirituelle Komponente. Beide Aufnahmen sind bei diversen Streamingdiensten abrufbar.