Stilfragen

Im Falle von Bizets Carmen stellt sich die berühmte Frage nach dem rechten Stil gleich mehrfach: Das Werk ist eine veritable »Opéra-Comique« und wurde - das ist die erste Verfremdung - für Aufführungen in »großen« Opernhäusern den Anforderungen der »Grand Opéra« angepaßt. Ernest Guiraud, ein Freund des Komponisten, schrieb an Stelle der im großen Opernhaus verpönten Singspiel-Dialoge Rezitative, die in der Folge so gut wie in aller Welt verwendet wurden. So kam Carmen bereits in einer entstellten Fassung auf die internationalen Bühnen. Wobei der unaufhaltsame Aufstieg der Oper an der Wiener Hofoper begann, wenige Monate nach der indifferent aufgenommenen Pariser Uraufführung. Bizet hat es nicht mehr erlebt.Verismo statt Opéra-Comique

Verfremdung Nummer 2 schuf eine Aufführungstradition, die das Werk bald jeglicher Restbestände gallischer Leichtigkeit entkleidete und die große Tragödie betonte - immer langsamer wurden die Tempi, gewichtiger die Artikulation. Und entsprechend schwerer und gehaltvoller wurden die Stimmen, die man für die Besetzung der Hauptpartien heranzog; die Singweise wurde bald weniger flexibel, näherte sich mehr und mehr dem italienischen Verismo.Die Notenausgaben der Originalversion (vor allem die über viele Jahre benutzte Edition Fritz Oeser) ließ viele Schlampereien und Verballhornungen von Bizets Text stehen. Das schlug sich selbstredend auch in der Aufnahmegeschichte des Werks nieder. Eine Carmen, die stilistisch dem Stück gleichen könnte, wie es anläßlich der Uraufführung kurz vor Bizets Tod, 1875, geklungen haben könnte, dürfte in unserem Äon kaum realisiert worden sein - wenn es auch immer wieder mehr oder weniger radikale Versuche in die Richtung gegeben hat; es bleibt auch die Frage, wie weit sich das Publikum, das Carmen in ganz anderem Gewand kennen und lieben gelernt hat, eine solche Sichtweise wirklich goutieren würde. Es war schließlich die »verfremdete« Carmen, die man liebgewonnen hat.

Aufnahmen

Dank hochgerühmter Interpretinnen der Titelpartie hat man sich an eine Art singende »Raubkatze« gewöhnt, die ihr Image mit Habanera, Seguidilla und Chanson Bohème auch optisch filmreif inszenieren darf und den entsprechenden »Soundtrack« dazu liefert. Bei Bizet kommt zwar erst mit den todessüchtigen Klängen der Kartenszene im dritten Akt eine andere, ernsthafte, tiefgründige Carmen ins Spiel - eine, die sich uns offenbart, weil sie sich unbeobachtet weiß. Doch auch eine Interpretation der Partie als »Tigerin« muß nicht unbedingt flach und eindimensional geraten. Das beweisen die Ausschnitte aus der Oper, die Concita Supervia schon in der Zwischenkriegszeit für Schellackplatten eingespielt hat - sie galt einer Generation als die Carmen-Interpretin schlechthin und hat Anfang der Sechzigerjahre in Maria Callas eine würdige Nachfolgerin gefunden,

Doch auch eine Interpretation der Partie als »Tigerin« muß nicht unbedingt flach und eindimensional geraten. Das beweisen die Ausschnitte aus der Oper, die Concita Supervia schon in der Zwischenkriegszeit für Schellackplatten eingespielt hat - sie galt einer Generation als die Carmen-Interpretin schlechthin und hat Anfang der Sechzigerjahre in Maria Callas eine würdige Nachfolgerin gefunden, deren musikalische Zeichnung in die Kunst feinster Differenzierung vordringt. Die charakterisierenden Schattierungen schillern in allen psychologischen Farben - nur eines lassen sie vielleicht vermissen: Humor und die in der Opéra-Comique eigentlich gebotene Leichtigkeit.

deren musikalische Zeichnung in die Kunst feinster Differenzierung vordringt. Die charakterisierenden Schattierungen schillern in allen psychologischen Farben - nur eines lassen sie vielleicht vermissen: Humor und die in der Opéra-Comique eigentlich gebotene Leichtigkeit.Fehlende Leichtigkeit

Die dürfte bei einer Carmen, die sich Bizets - von Nietzsche dank ihrer sonnigen Leichtigkeit so bewunderter - Musik als vollständig würdig erweisen will, eigentlich nicht fehlen.Man hört sie am ehesten bei der wendigen Victoria de los Angeles in der Gesamtaufnahme unter der Leitung von Sir Thomas Beecham, der die nämliche Agilität in den Orchesterklang zu bringen versteht.

Da wird mit Esprit und Temperament musiziert und nur dort, wo das Drama sich abgründig zuspitzt, kommt jener unabdingbare Schluß düsterer Expressivität hinzu, der die Farbenpalette dieses Operngemäldes erst vollständig macht.

Da wird mit Esprit und Temperament musiziert und nur dort, wo das Drama sich abgründig zuspitzt, kommt jener unabdingbare Schluß düsterer Expressivität hinzu, der die Farbenpalette dieses Operngemäldes erst vollständig macht. Pianissimo oder Fortissimo?

Kapellmeisterisch ähnlich beredt agiert Georges Prêtre in der Callas-Aufnahme: Die beiden Dirigenten setzten auf den selben Tenor für den Don José, Nicolai Gedda, der fern jeglichen falschen Verismo-Gehabes vokal schlank und beweglich agiert, aber in der Blumenarie das hohe B keineswegs vorschriftsmäßig im Pianissimo singt.Diesbezüglich scheiden sich im Publikum immer die Geister: Selbst der große Caruso - um den berühmtesten Vorkriegs-Namen zu nennen, von dem wir noch zumindest Carmen-Fragmente auf Schallplatte besitzen - sang die Passage ungeniert im Fortissimo.

Das reflektiert die Hochdruck-Dramaturgie der Aufführungsgeschichte. Daß diese ihre Meriten hat, wird niemand bestreiten, der entsprechende mitreißende Aufführungen erlebt hat; oder der den Mailänder Livemitschnitt unter Hebert von Karajans Leitung kennt,

in dem sich mit Giulietta Simionatos Carmen und Giuseppe di Stefanos Don José zwei Vollblutdramatiker gegenüber stehen, die in ihrem Ausdrucks-Furor - etwa in der zentralen Szene des zweiten Akts, die in der Blumenarie gipfelt - jegliche Frage nach dem »Stil« im Keim ersticken. Das ist freilich Oper vom packendsten Zuschnitt.

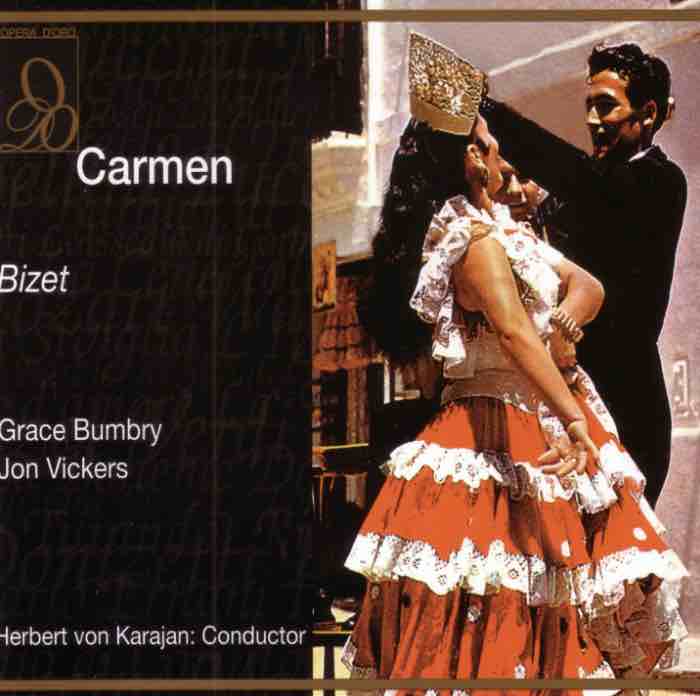

in dem sich mit Giulietta Simionatos Carmen und Giuseppe di Stefanos Don José zwei Vollblutdramatiker gegenüber stehen, die in ihrem Ausdrucks-Furor - etwa in der zentralen Szene des zweiten Akts, die in der Blumenarie gipfelt - jegliche Frage nach dem »Stil« im Keim ersticken. Das ist freilich Oper vom packendsten Zuschnitt. Apropos Karajan: Er fand in Jon Vickers für seine Salzburger Festspiel-Produktion einen Tenor, der das Pianissimo-B liefern konnte und - vor allem auf dem mittlerweile auf CD und bei Streamingdiensten greifbaren Livemitschnitt von 1967 - in wirklich makellos schöner Mixtur aus Brust- und Kopfregister hören läßt.

Apropos Karajan: Er fand in Jon Vickers für seine Salzburger Festspiel-Produktion einen Tenor, der das Pianissimo-B liefern konnte und - vor allem auf dem mittlerweile auf CD und bei Streamingdiensten greifbaren Livemitschnitt von 1967 - in wirklich makellos schöner Mixtur aus Brust- und Kopfregister hören läßt.Tenöre der jüngeren Generation versuchen sich stilbewußt an diesem Kunststück, Jonas Kaufmann hat es probiert, Piotr Beczala auch - bei ihm ist der Ton wirklich berückend subtil in die Phrase eingebunden. (»The French Collection« - DG)

Kleibers Alleingang

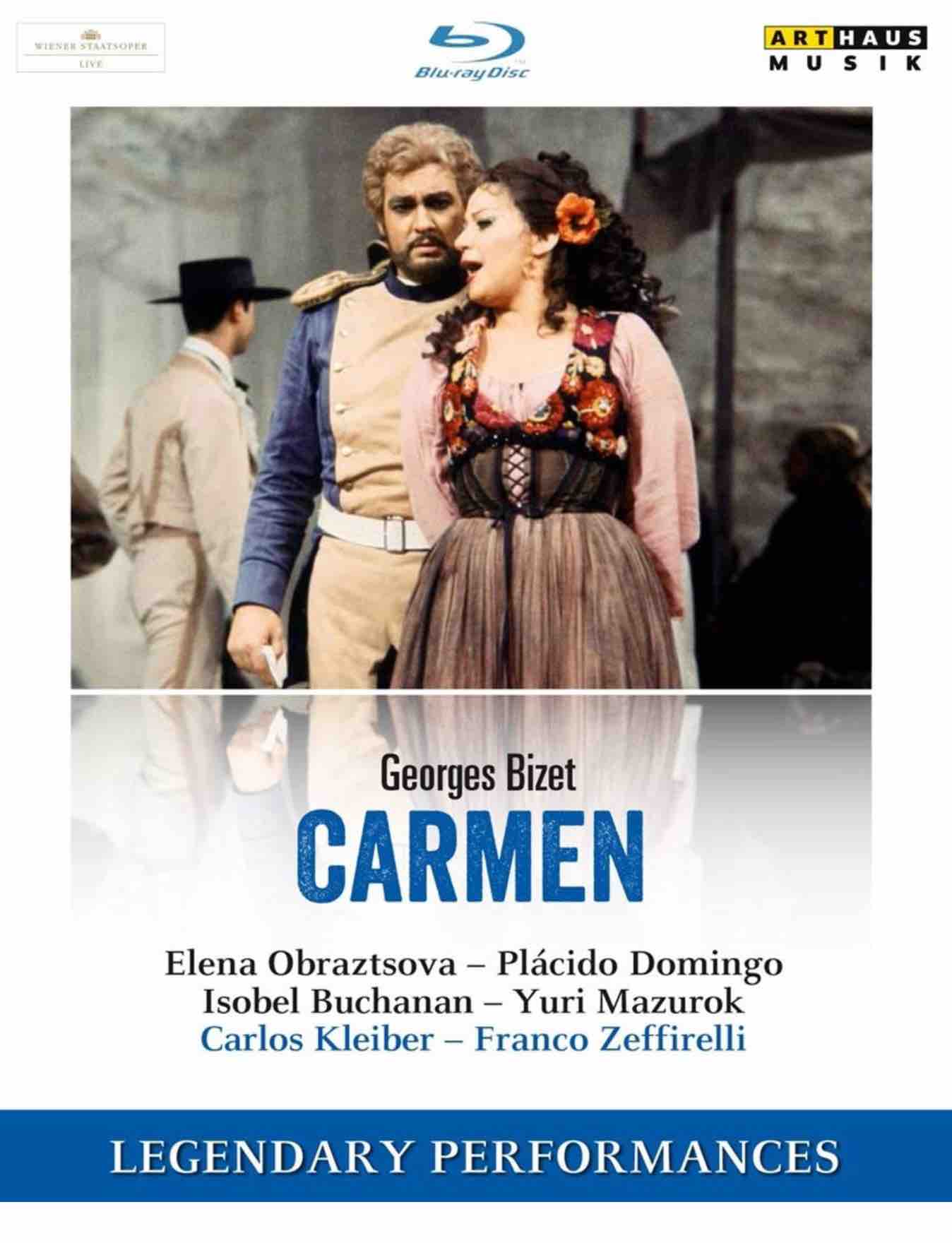

Letztendlich beweisen unzählige Aufführung des Werks, daß sich das Publikum letztlich um derartige Fragen nicht schert, solange die jeweiligen Interpreten subjektiv überzeugende Leistungen bieten und eine packende Geschichte erzählen. Manchmal genügen sogar die geradezu hypnotischen Kräfte eines genialischen Dirigenten, um ein Auditorium in Raserei zu versetzen, obwohl bei Licht betrachtet keine einzige der Hauptrollen adäquat besetzt ist. Das bewies Carlos Kleiber anläßlich der legendären Wiener Premiere der Zeffirelli-Produktion von 1979: Wer dabei war, verließ die Staatsoper euphorisiert und war der Meinung, eine Sternstunde erlebt zu haben. Wer sich heute dank DVD oder Streaming in den Bann des Videomitschnitts ziehen läßt, wird das dank Kleibers Energie nachvollziehen können - auch wenn er, darauf angesprochen, gewiß die vokalen Fehlstellen mühelos ausmachen kann: Yuri Masurok liegt der Escamillo viel zu tief, Elena Obrastsova ist eine Amneris, die sich im Kontinent geirrt hat, für die aber wiederum Placido Domingo den idealer Partner abgibt; Letzteres wirkt im großen Ganzen dieser Vorstellung nur deshalb nicht unpassend, weil ihn die Micaela von Isabel Buchanan mangels stimmlicher Präsenz in den lyrischen Momente nicht im geringsten herausfordert. Das Duett der beiden im ersten müßte ein erster Höhepunkt in Sachen subtil nuancierter Gesangskunst sein; Subtilität aber fand an diesem Abend lediglich im Orchester statt. Das jedoch dermaßen raffiniert, daß niemand je die vokalen Fehlstellen moniert hat - zumal ja dank Zeffirelli filmreif Theater gespielt wurde. Auch so verfehlt Carmen ihre Wirkung nicht.

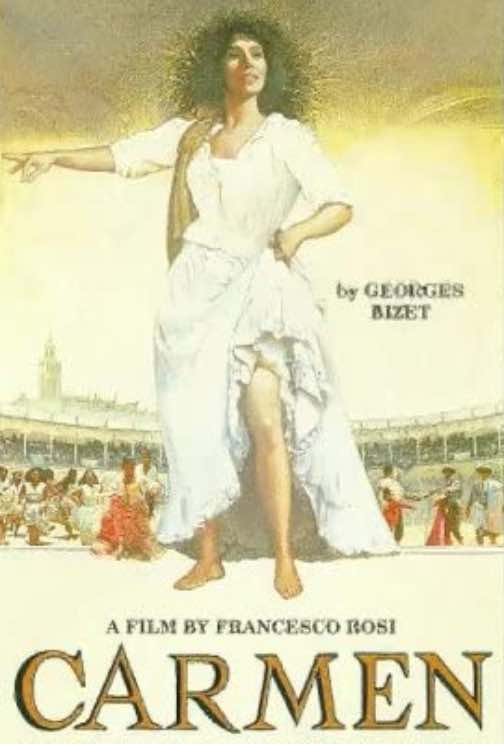

Das bewies Carlos Kleiber anläßlich der legendären Wiener Premiere der Zeffirelli-Produktion von 1979: Wer dabei war, verließ die Staatsoper euphorisiert und war der Meinung, eine Sternstunde erlebt zu haben. Wer sich heute dank DVD oder Streaming in den Bann des Videomitschnitts ziehen läßt, wird das dank Kleibers Energie nachvollziehen können - auch wenn er, darauf angesprochen, gewiß die vokalen Fehlstellen mühelos ausmachen kann: Yuri Masurok liegt der Escamillo viel zu tief, Elena Obrastsova ist eine Amneris, die sich im Kontinent geirrt hat, für die aber wiederum Placido Domingo den idealer Partner abgibt; Letzteres wirkt im großen Ganzen dieser Vorstellung nur deshalb nicht unpassend, weil ihn die Micaela von Isabel Buchanan mangels stimmlicher Präsenz in den lyrischen Momente nicht im geringsten herausfordert. Das Duett der beiden im ersten müßte ein erster Höhepunkt in Sachen subtil nuancierter Gesangskunst sein; Subtilität aber fand an diesem Abend lediglich im Orchester statt. Das jedoch dermaßen raffiniert, daß niemand je die vokalen Fehlstellen moniert hat - zumal ja dank Zeffirelli filmreif Theater gespielt wurde. Auch so verfehlt Carmen ihre Wirkung nicht.  Apropos: Francesco Rosi hat eine berühmte Film-Version der Oper erstellt, zu der Lorin Maazel einen zündenden, farbenreichen Soundtrack dirigierte. Auch da ist Domingo der schauspielerisch glänzende Don José und Julia Migenes, die im Theater eine glatte Unmöglichkeit gewesen wäre, spielt die Carmen auf ihre Art hinreißend.

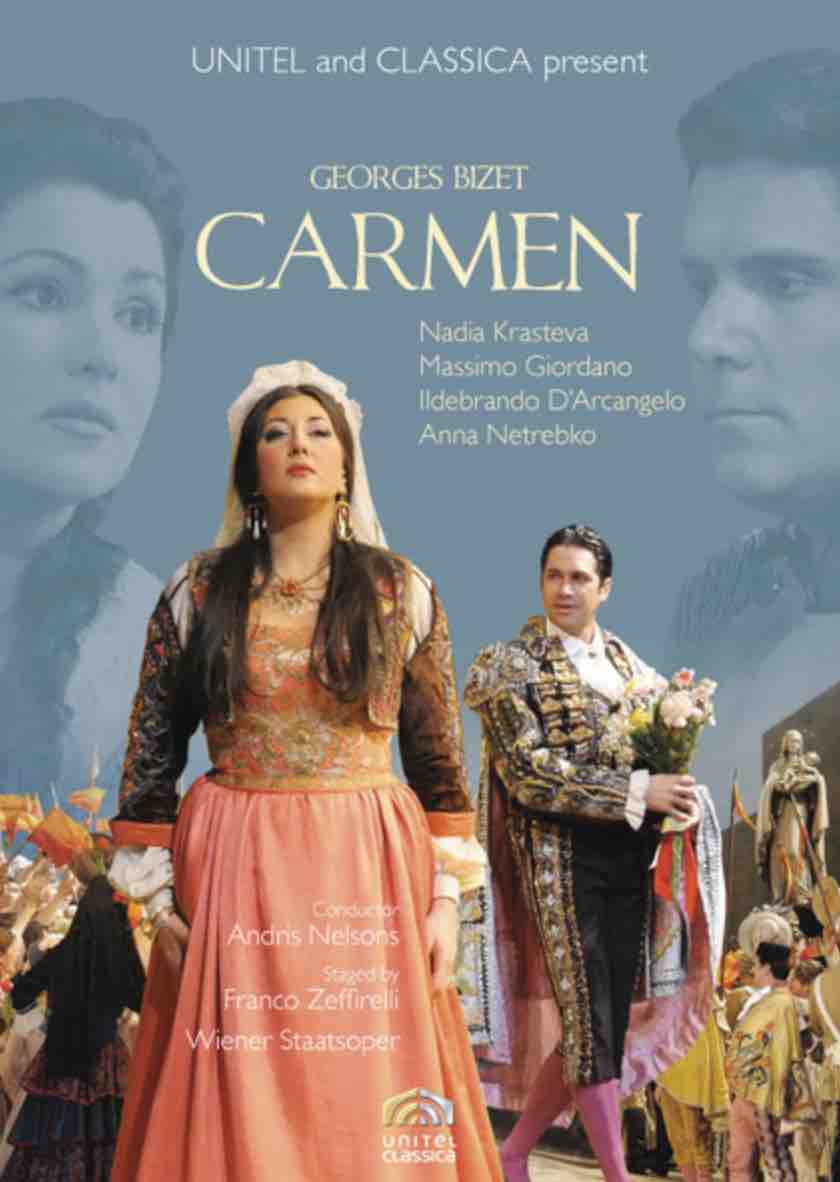

Apropos: Francesco Rosi hat eine berühmte Film-Version der Oper erstellt, zu der Lorin Maazel einen zündenden, farbenreichen Soundtrack dirigierte. Auch da ist Domingo der schauspielerisch glänzende Don José und Julia Migenes, die im Theater eine glatte Unmöglichkeit gewesen wäre, spielt die Carmen auf ihre Art hinreißend. Wie effektvoll Franco Zeffirellis Produktion auch nach vielen Jahren und abgespeckt um etliche Theater-Coups noch wirken konnte, bewies eine Wiederaufnahme im Jahr 2010, die ganz anders ablief, als der Jahresprospekt der Staatsoper verhieß: Weder dirigierte, wie geplant, Mariss Jansons, noch debütierte Elina Garanca in der Titelpartie. Aber die Vorstellung unter Andris Nelsons mit Nadia Krasteva geriet nicht zuletzt dank Anna Netrebkos Micaela zum Triumph - und wurde erneut für DVD aufgezeichnet.

Wie effektvoll Franco Zeffirellis Produktion auch nach vielen Jahren und abgespeckt um etliche Theater-Coups noch wirken konnte, bewies eine Wiederaufnahme im Jahr 2010, die ganz anders ablief, als der Jahresprospekt der Staatsoper verhieß: Weder dirigierte, wie geplant, Mariss Jansons, noch debütierte Elina Garanca in der Titelpartie. Aber die Vorstellung unter Andris Nelsons mit Nadia Krasteva geriet nicht zuletzt dank Anna Netrebkos Micaela zum Triumph - und wurde erneut für DVD aufgezeichnet.Der Geist der »Opéra-Comique«

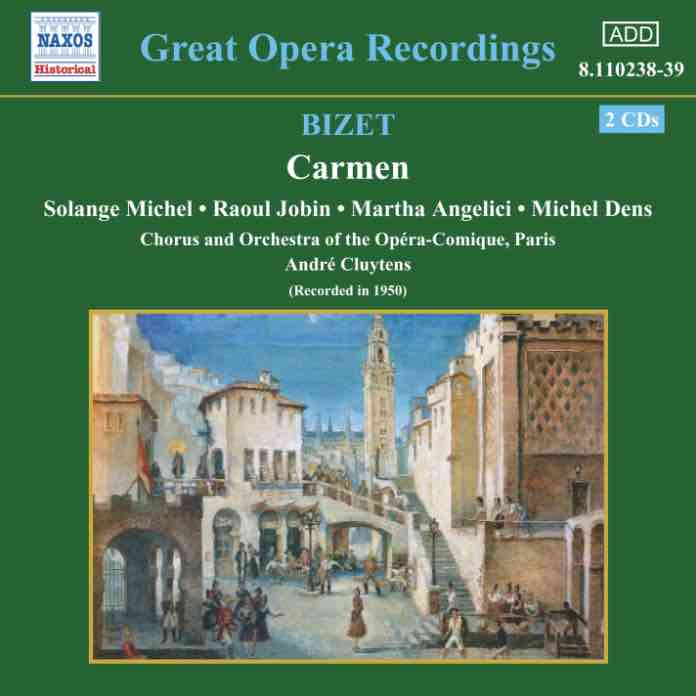

Nur wer auf die Suche nach einer wirklich perfekten Gesamtaufnahme auf CD geht, wird enttäuscht heimkehren. Selbst die Einspielungen unter Prêtre und Beecham taugen mangels durchgehend überzeugender Besetzungen nicht als durchwegs spannendes Hörspiel. Ein solches bieten, apropos Stilsicherheit, über weite Strecken die hierzulande unbekannt gebliebene Solange Michel und Dirigent André Cluytens mit den Kräften der Pariser Opéra-Comique (Naxos). In dieser um 1950 entstandenen Aufnahme herrscht der idiomatisch ideale, leichte, aber nicht leichtgewichtige Tonfall, Witz, doppelter Boden. Wie in der legendären, sehr frühen Schellack-Einspielung mit dem Stilisten Georges Thill als Don José dokumentiert diese Aufnahme die Spieltradition der Pariser Uraufführungshauses. Tatsächlich wird das Stück erst im Laufe der Entwicklung zum abgründigen Drama. Freilich fehlen auch der frechen, selbstbewußten Carmen Solange Michels gleichwertige Partner; dafür fängt das Ensemble die improvisatorisch-spontanen Theater-Atmosphäre ein . . .

Tonfall, Witz, doppelter Boden. Wie in der legendären, sehr frühen Schellack-Einspielung mit dem Stilisten Georges Thill als Don José dokumentiert diese Aufnahme die Spieltradition der Pariser Uraufführungshauses. Tatsächlich wird das Stück erst im Laufe der Entwicklung zum abgründigen Drama. Freilich fehlen auch der frechen, selbstbewußten Carmen Solange Michels gleichwertige Partner; dafür fängt das Ensemble die improvisatorisch-spontanen Theater-Atmosphäre ein . . .