Schöner kann Oper nicht sein

Der »Rosenkavalier« an der Staatsoper

Carlos Kleiber

war da. Er hat an der Staatsoper den »Rosenkavalier« dirigiert und dem Haus damit eine Aufführung beschert, die nur einen Kommentar zuläßt: Schöner kann Oper nicht sein.

Nun war solche Euphorie in diesem Falle vorherbestimmt. Sie hätte sich wohl auch eingestellt, wenn die Vorstellung nicht jene interpretatorischen Höhen erklommen hätte, die ihr diesmal vergönnt waren.

Nun war solche Euphorie in diesem Falle vorherbestimmt. Sie hätte sich wohl auch eingestellt, wenn die Vorstellung nicht jene interpretatorischen Höhen erklommen hätte, die ihr diesmal vergönnt waren.

Man kennt Kleibers »Rosenkavalier«. Er war vor langer Zeit in Wien, später dann immer wieder in München zu erleben und für viele die bemerkenswerteste Leistung dieses Dirigenten.

Immer schon war die akribische, alle Regungen des Hofmannsthalschen Textes feinfühlig nachzeichnende Auslotung der Partitur Kleibers unangefochtene Domäne. Keiner spielt den vielfach zur derben Fortissimo-Orgie degenerierten »Rosenkavalier« so leise, so auf flüsternden, diskreten Konversationston bedacht wie er.

Allein, Kleiber scheint eine neue Dimension hinzugewonnen zu haben. An entscheidenden Momenten ist seiner Deutung jetzt eine innere Ruhe eigen, die manche psychologisch tiefgründige Handlungszäsur besonders intensiv erleben läßt. Daß die Zeit in ihnen stillstand, war von den notorisch hypernervösen Kleiber-Abenden früher kaum je zu behaupten.

Jetzt tut sie's.

Und das garantiert einer Aufführung den Zuschnitt der Vollendung.

Es ließe sich tausendfältig, von Takt zu Takt, oft sogar von Note zu Note analysieren, welch intensive, bis in die kleinste Nuance differenzierte Leistung die Philharmoniker da erbracht haben. Wie sie den ganzen ersten Akt lang nicht vergessen ließen, daß hier ein intimer Dialog im fürstlichen Schlafzimmer stattfindet, wo minutiöse, kaum merkliche Veränderungen im Innern der handelnden Personen enorme Reaktionen heraufbeschwören, wo feiner Witz und jedenfalls höchste Sensibilität herrscht. Das alles verträgt keinen lauten Ton.

Da kann in einem einzigen Akkord, in einer kurzen Klarinettenphrase (am Ende des Levers) ein Hauch von Melancholie verborgen sein, der sich über die Szene legt und bis zum Ende des Akts wie ein unsichtbarer Schleier vorhanden bleibt. Ganz zu schweigen von der Delikatesse, der Verschmitztheit, mit der das Orchester unter Kleibers Führung die Walzer zum Schwingen bringt; selbst diese nicht ganz ohne den notwendigen Tropfen Schwermut.

Solche, auch nur annähernd solche Leistungen täglich verlangen zu wollen, ist hybrisch. Schon die Einstellung, mit der sich die Musiker für Kleiber in den Orchestergraben begeben, ist eine Ausnahmeerscheinung. Auf solchem Grund wachsen Sternstunden.

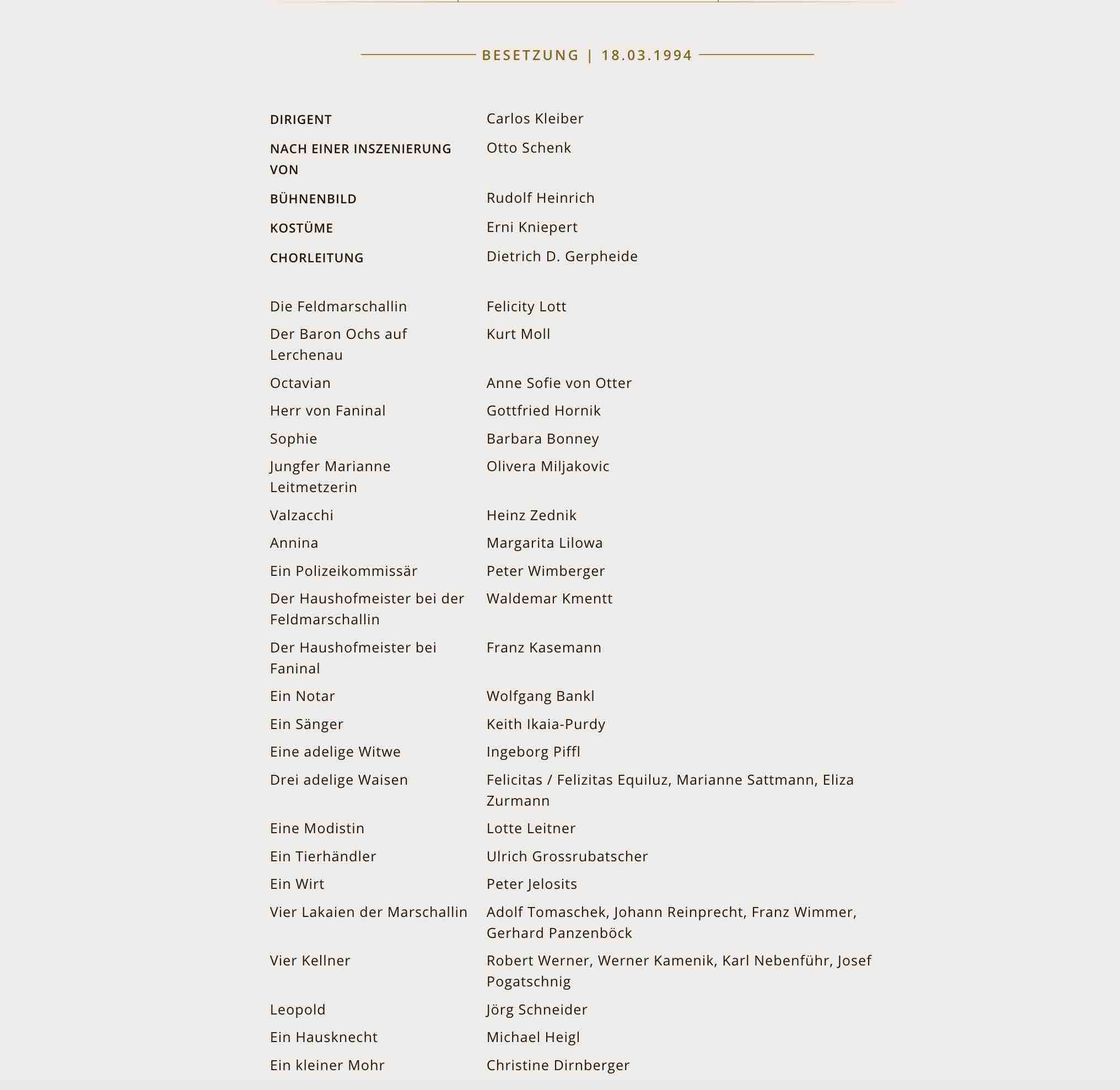

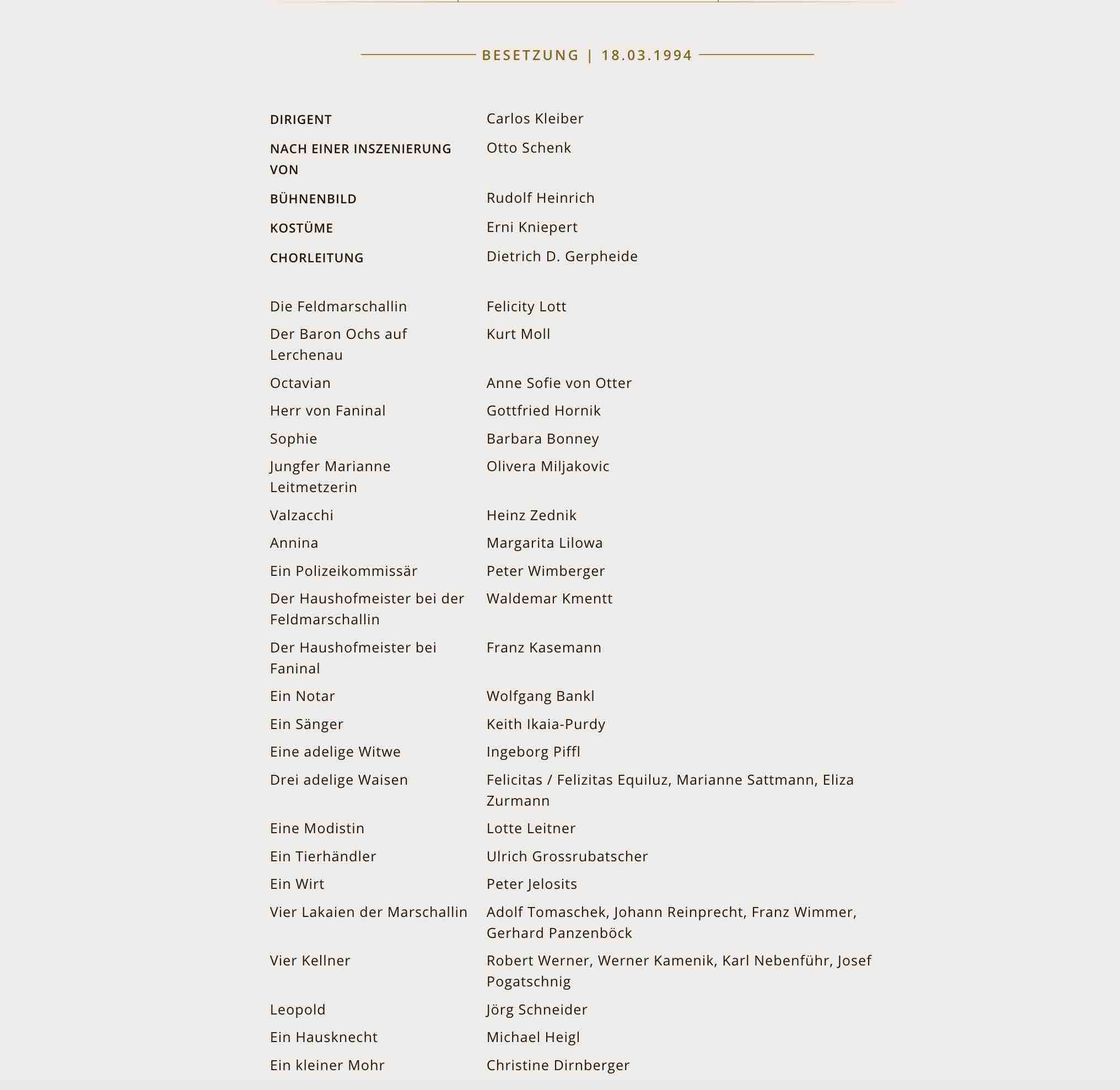

Das Stück fand nicht nur musikalisch statt. Eine exzellente Besetzung garantierte bis in die kleinste Nebenrolle auch darstellerische Harmonie. Und kaum eine Einschränkung wäre möglich.

Allen voran gab Felicity Lott eine Marschallin, die es wohl mit den größten Vorbildern aufnehmen kann: Ohne falsche Larmoyanz singt diese Frau vom Leben und was von diesem zu halten sei. Und sie leistet sich einen Schuß Selbstironie bis in den letzten Winkel ihrer Seele. Eine begehrenswerte große Dame, wie sie in solch optischer und akustischer Vollendung lang nicht zu erleben war.

Vergleichbar singulär selbstverständlich auch der Ochs des Kurt Moll, gewiß austauschbarer, aber herrlich singend Barbara Bonney als Sophie und Anne Sofie von Otter als Octavian.

Einwände sind nur angesichts der einzigartigen Orchesterleistung möglich, die hin und wieder ein Mehr an Natürlichkeit einzufordern schien.

Aber wer wollte mit Kleiber und den Philharmonikern in allen Facetten mithalten?

Das Glück im Publikum, man hörte es am Applaus, war vollständig.

21. März 1994

Nun war solche Euphorie in diesem Falle vorherbestimmt. Sie hätte sich wohl auch eingestellt, wenn die Vorstellung nicht jene interpretatorischen Höhen erklommen hätte, die ihr diesmal vergönnt waren.

Nun war solche Euphorie in diesem Falle vorherbestimmt. Sie hätte sich wohl auch eingestellt, wenn die Vorstellung nicht jene interpretatorischen Höhen erklommen hätte, die ihr diesmal vergönnt waren. Man kennt Kleibers »Rosenkavalier«. Er war vor langer Zeit in Wien, später dann immer wieder in München zu erleben und für viele die bemerkenswerteste Leistung dieses Dirigenten.

Immer schon war die akribische, alle Regungen des Hofmannsthalschen Textes feinfühlig nachzeichnende Auslotung der Partitur Kleibers unangefochtene Domäne. Keiner spielt den vielfach zur derben Fortissimo-Orgie degenerierten »Rosenkavalier« so leise, so auf flüsternden, diskreten Konversationston bedacht wie er.

Allein, Kleiber scheint eine neue Dimension hinzugewonnen zu haben. An entscheidenden Momenten ist seiner Deutung jetzt eine innere Ruhe eigen, die manche psychologisch tiefgründige Handlungszäsur besonders intensiv erleben läßt. Daß die Zeit in ihnen stillstand, war von den notorisch hypernervösen Kleiber-Abenden früher kaum je zu behaupten.

Jetzt tut sie's.

Und das garantiert einer Aufführung den Zuschnitt der Vollendung.

Es ließe sich tausendfältig, von Takt zu Takt, oft sogar von Note zu Note analysieren, welch intensive, bis in die kleinste Nuance differenzierte Leistung die Philharmoniker da erbracht haben. Wie sie den ganzen ersten Akt lang nicht vergessen ließen, daß hier ein intimer Dialog im fürstlichen Schlafzimmer stattfindet, wo minutiöse, kaum merkliche Veränderungen im Innern der handelnden Personen enorme Reaktionen heraufbeschwören, wo feiner Witz und jedenfalls höchste Sensibilität herrscht. Das alles verträgt keinen lauten Ton.

Idealer Kammerspielton

Hofmannsthal hätte gejubelt, wenn er erlebt hätte, wie sehr man mit der seiner Ansicht nach rettungslos überladenen, derb überzeichnenden Strauss'schen Partitur doch seinen Kammerspielton treffen kann. Wenn man Kleiber heißt und die Philharmoniker vor sich hat, die bereit sind, unter Aufbietung äußerster Konzentration das Letzte zu geben.Da kann in einem einzigen Akkord, in einer kurzen Klarinettenphrase (am Ende des Levers) ein Hauch von Melancholie verborgen sein, der sich über die Szene legt und bis zum Ende des Akts wie ein unsichtbarer Schleier vorhanden bleibt. Ganz zu schweigen von der Delikatesse, der Verschmitztheit, mit der das Orchester unter Kleibers Führung die Walzer zum Schwingen bringt; selbst diese nicht ganz ohne den notwendigen Tropfen Schwermut.

Solche, auch nur annähernd solche Leistungen täglich verlangen zu wollen, ist hybrisch. Schon die Einstellung, mit der sich die Musiker für Kleiber in den Orchestergraben begeben, ist eine Ausnahmeerscheinung. Auf solchem Grund wachsen Sternstunden.

Das Stück fand nicht nur musikalisch statt. Eine exzellente Besetzung garantierte bis in die kleinste Nebenrolle auch darstellerische Harmonie. Und kaum eine Einschränkung wäre möglich.

Allen voran gab Felicity Lott eine Marschallin, die es wohl mit den größten Vorbildern aufnehmen kann: Ohne falsche Larmoyanz singt diese Frau vom Leben und was von diesem zu halten sei. Und sie leistet sich einen Schuß Selbstironie bis in den letzten Winkel ihrer Seele. Eine begehrenswerte große Dame, wie sie in solch optischer und akustischer Vollendung lang nicht zu erleben war.

Vergleichbar singulär selbstverständlich auch der Ochs des Kurt Moll, gewiß austauschbarer, aber herrlich singend Barbara Bonney als Sophie und Anne Sofie von Otter als Octavian.

Einwände sind nur angesichts der einzigartigen Orchesterleistung möglich, die hin und wieder ein Mehr an Natürlichkeit einzufordern schien.

Aber wer wollte mit Kleiber und den Philharmonikern in allen Facetten mithalten?

Das Glück im Publikum, man hörte es am Applaus, war vollständig.