Seit 1919 suchte Giacomo Puccini ein Sujet für sein nächstes Bühnenwerk. Seine Wahl auf Turandot, ein Schauspiel von Carlo Gozzi, das für Puccinis Zwecke allerdings vom grotesken Commedia-del'arte-Geist vollständig befreit und in ein veritables »Melodramma« umgeformt werden mußte.

Mit dem Finale hatte er bis zuletzt gerungen; der jähe Umschwung und die aufkeimende Liebe Turandots schienen ihm suspekt. Wiederholt forderte Puccini von den Librettisten Korrekturen und Veränderungen ein. Schon während der Arbeit am Mittelakt hatte er gemahnt:

Doch läuft die Forderung im Falle des Turandot-Stoffes ins Leere: Puccinis stärkste musikdramatische Taten bezogen sich auf realistische Aktionen »heutiger« Bühnenfiguren. Hier aber ging es offenkundig um alles andere als ein realistisches Drama, eher um einen neuen Mythos - die moralisch-humanistische Komponente wird durch eine - wohl von der ästhetizistisch-elitären Kunstanschauung eines Gabriele d'Annunzio beeinflußte Herrschaft der Schönheit abgelöst. Nur eine solche, von Nietzsches »Herrenmoral« gespeiste, letztendlich menschenverachtende Kunst-Ideologie konnte über der Leiche der kleinen, treuen Liu ein Liebesduett zwischen einer Turandot und dem sich ihr völlig ausliefernden »unbekannten Prinzen« ermöglichen. Daß das nicht wirklich seine Sache war, hat der Komponist offenbar zu spät erkannt.

Seither sind wiederholt Versuche gemacht worden, Puccinis Werk auf ganz andere Weise zu beenden - der radikalste stammt von Luciano Berio. Er verzichtet auf jede Bezugnahme zu Puccinis raffiniertem Balancakt zwischen der Einbindung chinesischer Original-Melodien, seiner unverwechselbaren, extrem kantablen, weitgespannten Melodik und der harmonisch avancierten Kompositionstechnik der europäischen Moderne, und wurde bei den Salzburger Festspielen 2006 uraufgeführt.

In Turandot mehr noch als in früheren Partituren finden sich harmonische Reibungen und experimentelle Akkord-Kombinationen, die auch von der Beschäftigung mit dem Werk Igor Strawinskys künden: Die Klänge am Beginn des zweiten Aktes etwa sind ohne dessen Ballettmusiken Petruschka und Sacre du printemps kaum denkbar.

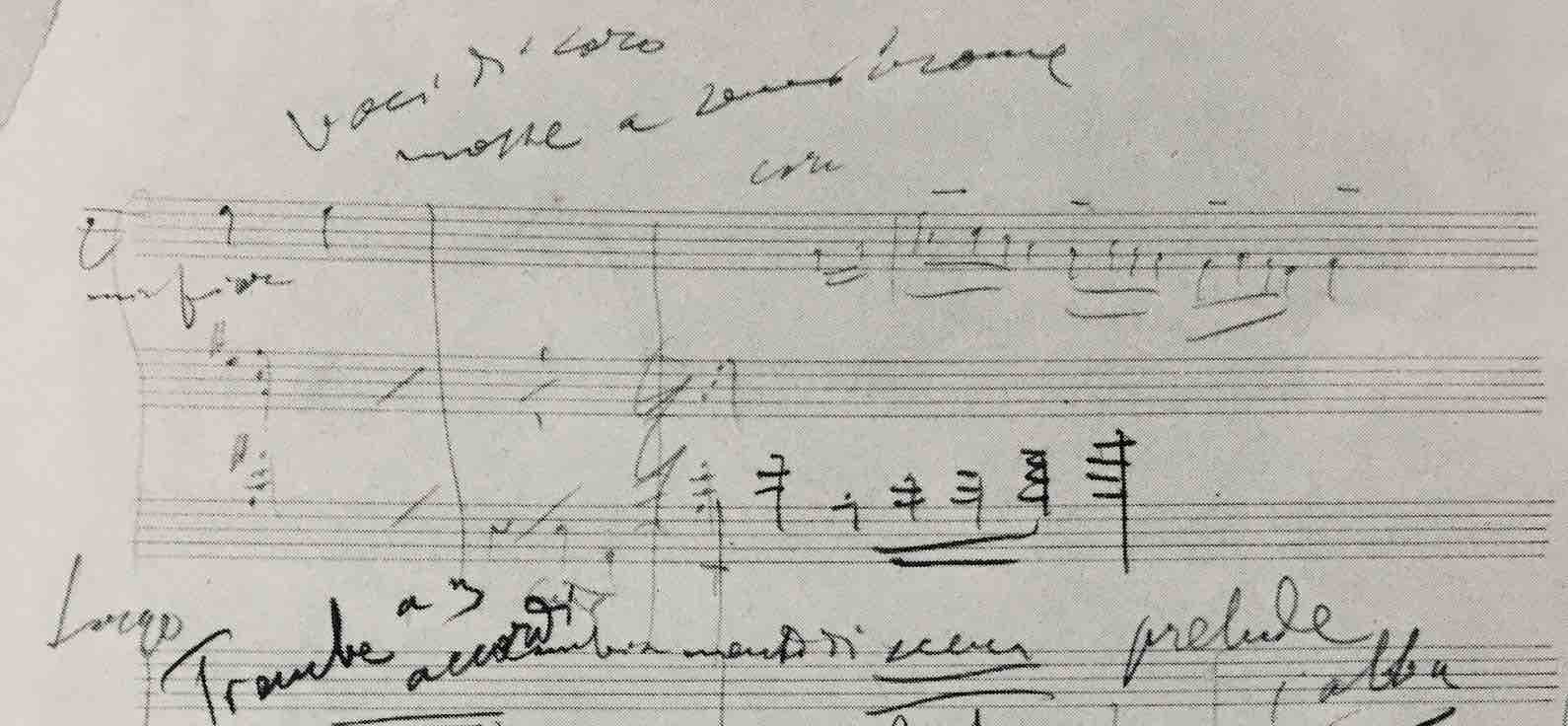

Anders als später Friedrich Cerha in den Skizzen, die Alban Berg für den ebenfalls nicht vollendeten dritten Akt seiner Lulu hinterlassen hat, fand Franco Alfano, der es unternahm, die Turandot spielbar zu machen, im Nachlaß von Puccini ein paar Blätter mit Notizen für das Finale der Oper. Doch die geben mehr Rätsel auf, als die Titelheldin im Mittelakt dem »unbekannten Prinzen« stellt.

Mehr als ein Kommentator hat gemutmaßt, daß Puccini mit dem Happy End des Librettos unglücklich war. Er, der an tragische Schlüsse seine effektvollste Musik verschwendet hatte, sollte nun einen Hymnus auf den Sieg eines klugen Kandidaten komponieren, der in dieser fernöstlichen Millionenshow den Jackpot geknackt hatte?

Lagen da nicht zu viele Leichen auf dem Weg?

Die vielen Brautwerber, die in Turandots Rätselfalle gegangen waren?

Die arme Sklavin Liu, die so um den Prinzen gebangt hatte und die sich als Geheimnisträgerin lieber das Leben nimmt, als dass sie seinen Namen an die grausame Kaiserstochter verriete?

Es ist eine historische Bizarrerie, dass Arturo Toscanini, der Dirigent der posthumen Mailänder Uraufführung, just nach dem luzid gehauchten Trauermarsch für die kleine Liu den Dirigentenstab beiseite legte und dem schweigenden Publikum verkündete:

Doch lodert hinter der eisernen Maske der unnahbaren Prinzessin höchste (melodische) Leidenschaft. Sie lässt ahnen, dass nicht nur Rachegelüste, sondern auch Liebesfähigkeit zu ihren Triebfedern gehören könnten. Apropos Rachegelüste.

Puccinis Probleme

Bis zuletzt äußerte Giacomo Puccini Zweifel, ob ihm das Werk gelingen könnte. Die anrühende Frauenfigur im Stück war nicht die Titelheldin, sondern die Sklavin Liu, deren Todesmusik das letzte war, was Puccini fertigstellen und instrumentieren konnte, ehe er seinem Krebsleiden erlag.Mit dem Finale hatte er bis zuletzt gerungen; der jähe Umschwung und die aufkeimende Liebe Turandots schienen ihm suspekt. Wiederholt forderte Puccini von den Librettisten Korrekturen und Veränderungen ein. Schon während der Arbeit am Mittelakt hatte er gemahnt:

Lassen wir Gozzi ein wenig beiseite, arbeiten wir mit Logik und Phantasie.

Doch läuft die Forderung im Falle des Turandot-Stoffes ins Leere: Puccinis stärkste musikdramatische Taten bezogen sich auf realistische Aktionen »heutiger« Bühnenfiguren. Hier aber ging es offenkundig um alles andere als ein realistisches Drama, eher um einen neuen Mythos - die moralisch-humanistische Komponente wird durch eine - wohl von der ästhetizistisch-elitären Kunstanschauung eines Gabriele d'Annunzio beeinflußte Herrschaft der Schönheit abgelöst. Nur eine solche, von Nietzsches »Herrenmoral« gespeiste, letztendlich menschenverachtende Kunst-Ideologie konnte über der Leiche der kleinen, treuen Liu ein Liebesduett zwischen einer Turandot und dem sich ihr völlig ausliefernden »unbekannten Prinzen« ermöglichen. Daß das nicht wirklich seine Sache war, hat der Komponist offenbar zu spät erkannt.

Varianten des Finales

Franco Alfano mußte nach Puccinis Tod die erhaltenen Skizzen ergänzen und ein Finale komponieren, dessen Schluß noch einmal die effektvollste Melodie - die Arie des Calaf, Nessun dorma vom Beginn des dritten Akts - zitiert.Seither sind wiederholt Versuche gemacht worden, Puccinis Werk auf ganz andere Weise zu beenden - der radikalste stammt von Luciano Berio. Er verzichtet auf jede Bezugnahme zu Puccinis raffiniertem Balancakt zwischen der Einbindung chinesischer Original-Melodien, seiner unverwechselbaren, extrem kantablen, weitgespannten Melodik und der harmonisch avancierten Kompositionstechnik der europäischen Moderne, und wurde bei den Salzburger Festspielen 2006 uraufgeführt.

Toscaninis Verdikt

Arturo Toscanini, der Dirigent der posthumen Uraufführung wählte anläßlich der Premiere am 25. April 1926 an der Mailänder Scala mit Rosa Raisa und Miguel Fleta in den Hauptpartien im Gedenken an Puccini eine Lösung ohne Kompromiß: nach der Trauermusik für Liu (Maria Zamboni) brach er ab und verkündete:Hier endet das Werk des Meisters.

»Neue« Musik

Puccini, der für Turandot aus verschiedenen Quellen chinesische Original-Melodien schöpfte, war auch den jüngsten Errungenschaften der musikalischen Moderne gegenüber höchst aufgeschlossen. Während der Arbeit an Turandot unternahm er mit seinem neuen Auto eine Fahrt nach Wien, wo er unter anderem Richard Strauss' Elektra und das Ballett Josephs Legende erlebte, aber auch mit Arnold Schönberg zusammentraf, dessen radikale Melodramen Pierro Lunaire er faszinierend fand.In Turandot mehr noch als in früheren Partituren finden sich harmonische Reibungen und experimentelle Akkord-Kombinationen, die auch von der Beschäftigung mit dem Werk Igor Strawinskys künden: Die Klänge am Beginn des zweiten Aktes etwa sind ohne dessen Ballettmusiken Petruschka und Sacre du printemps kaum denkbar.

Wer ist Turandot?

Giacomo Puccinis letzte Oper wurde zu inem der lebensfähigsten der Musikgeschichte. Neben Franz Schuberts h-Moll-Symphonie, die sich als zweisätziger Torso im internationalen Konzertleben als durchaus »vollendete Symphonie« erweist, und Mozarts Requiem, das in diversen Vervollständigungen zu den meistgespielten Chorwerken gehört, ist Turandot die gewiss meistgespielte aller nicht fertiggestellten Opern.Anders als später Friedrich Cerha in den Skizzen, die Alban Berg für den ebenfalls nicht vollendeten dritten Akt seiner Lulu hinterlassen hat, fand Franco Alfano, der es unternahm, die Turandot spielbar zu machen, im Nachlaß von Puccini ein paar Blätter mit Notizen für das Finale der Oper. Doch die geben mehr Rätsel auf, als die Titelheldin im Mittelakt dem »unbekannten Prinzen« stellt.

Mehr als ein Kommentator hat gemutmaßt, daß Puccini mit dem Happy End des Librettos unglücklich war. Er, der an tragische Schlüsse seine effektvollste Musik verschwendet hatte, sollte nun einen Hymnus auf den Sieg eines klugen Kandidaten komponieren, der in dieser fernöstlichen Millionenshow den Jackpot geknackt hatte?

Lagen da nicht zu viele Leichen auf dem Weg?

Die vielen Brautwerber, die in Turandots Rätselfalle gegangen waren?

Die arme Sklavin Liu, die so um den Prinzen gebangt hatte und die sich als Geheimnisträgerin lieber das Leben nimmt, als dass sie seinen Namen an die grausame Kaiserstochter verriete?

Es ist eine historische Bizarrerie, dass Arturo Toscanini, der Dirigent der posthumen Mailänder Uraufführung, just nach dem luzid gehauchten Trauermarsch für die kleine Liu den Dirigentenstab beiseite legte und dem schweigenden Publikum verkündete:

Hier endet das Werk des Meisters.Erst die zweite Aufführung schloss mit dem jubelnden Fortissimo-Finale, das Franco Alfano unter Einbeziehung der nicht erst seit der Drei-Tenöre-Fußballweltmeisterschaft zum Ohrwurm gewordenen Nessun dorma-Melodie vom Anfang des dritten Aktes zurechtgezimmert hatte. Ob Puccini so jubelnd geschlossen hätte? Ob er mit der dissonierenden Pianissimo-Variante zufrieden gewesen wäre, die später Luciano Berio vorgeschlagen hat? Wie auch immer: An Dissonanzen mangelt es dem Werk ja nicht. Raffiniert schichtet Puccini schon in den ersten beiden Akten Tonarten übereinander wie ein Igor Strawinsky in Petruschka.

Doch lodert hinter der eisernen Maske der unnahbaren Prinzessin höchste (melodische) Leidenschaft. Sie lässt ahnen, dass nicht nur Rachegelüste, sondern auch Liebesfähigkeit zu ihren Triebfedern gehören könnten. Apropos Rachegelüste.