Gruberovas ultimativer Triumph

Bellinis »Puritaner« an der Staatsoper

4. Mai 1994

Koloratur-Wahnsinn zum Quadrat

Edita Gruberova

hat sich Bellinis »Puritaner« für Wien gewünscht.

Jetzt weiß man, warum: Die Elvira ist ihre herrlichste Partie.

Diese Premiere geriet zum Triumph des Koloraturwunders, das sich damit erstmals in solcher Vollkommenheit einfühlsamster vokaler Gestaltungskünste bediente.

Was man an der vergleichbar nicht ganz so vielseitig wahnsinnigen "Lucia" bei allen gestochen scharfen Koloraturperlen, allem ebenmäßig absolvierten Messa di voce noch vermißt haben mochte, stellte sich in den »Puritanern« ein: Die Gruberova singt nicht nur mit todesverachtender Perfektion, sie zeichnet mit vokalen Mitteln einen Charakter, läßt Seelenzustände nicht mit aufgesetzten Stilmitteln, sondern mittels subtiler Modulation der Gesangslinie fühlbar werden.

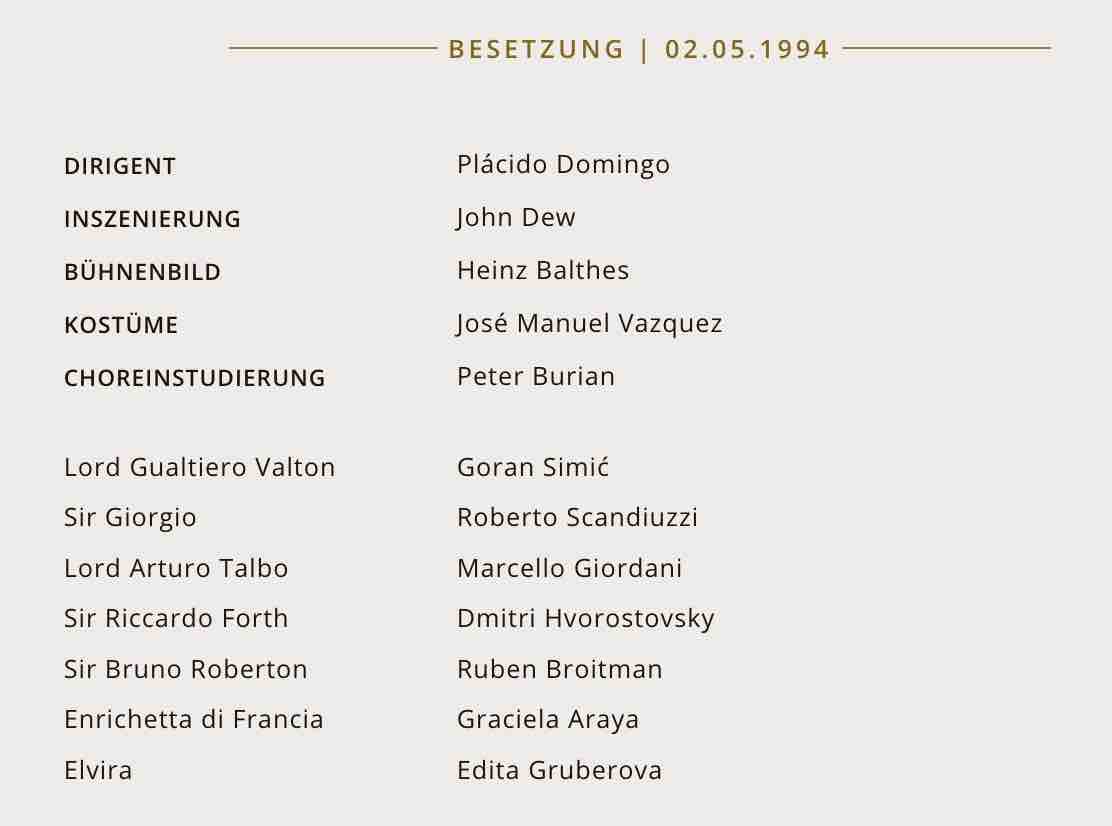

Auf diesem Wege war ihr John Dew ein willkommener Führer. Er entwarf im kargen Betondunkelgrau von Heinz Balthes' Bühne eine zurückhaltende, dezente Personenregie. Die Darsteller, phantasievoll beleuchtet, angetan mit wallend historisierenden Kostümen von José Vasquez, müssen keine unnützen Bewegungsorgien absolvieren, stehen aber in den entscheidenden Situationen - nur um diese geht es, denn die Handlung ist zu kraus, um "logisch" nacherzählt zu werden - fühlbar in Beziehung zueinander.

So wurde im zentralen Akt mit einfachsten Mitteln verständlich, warum die Begegnung mit der wahnsinnigen Elvira zwei fanatische Puritaner kurzfristig zur Einkehr bewegen kann. Obwohl Roberto Scandiuzzi, der seine große Arie beeindruckend wohltönend absolviert hatte, in der Höhe ein wenig flach tönte. Und obwohl Debütant Dmitri Hvorostovski seinem von einer mächtigen Werbe-Maschinerie geschürten Traumbariton-Image nicht gerecht wurde: Allzu kehliger Gesang verhindert die volle Entfaltung seines Timbres - und belcantesk modellierte Phrasierung.

So steht in dieser Lieblingsoper aller Primadonnen allerhand Tenorales, was nicht nur in unseren Tagen sämtliche möglichen männlichen Partner dazu zwingt, ihren höhensicheren Damen in Sachen »Puritaner« einen Korb zu geben.

Vorausgesetzt, man will also die »Puritaner« einer Primadonna zuliebe oder als Kuriosität überhaupt aufführen, muß man allein für die Existenz von Marcello Giordani dankbar sein.

Aus Bosheit, oder in völliger Unkenntnis der Dinge des Musiklebens, hat sich ein kleiner Teil der Wiener Premierenbesucher trotzdem von einer unfaßbar rüpelhaften Seite gezeigt und während der großen Szene des Tenors nicht mit Schmähungen gespart. Daß dieser darob nervös wurde, versteht sich. Er hat sich zuvor - und hin und wieder sogar danach noch - immerhin bemüht, auch stimmlich zu differenzieren. Er hat die geforderten Höhen fast alle reibungslos abgeliefert.

Man muß gar nicht verlangen, die Herrschaften mögen doch einen adäquaten Ersatz nennen. Es würde schon genügen, sie hörten sich an, wie der eine oder andere, sehr berühmte ältere Star sich unter den viel weniger belastenden Bedingungen eines Plattenstudios durch die Rolle gequält hat - die Kirche stünde wieder im Dorf; und Giordani käme unbehelligt durch die Aufführung.

Da hat er freilich prominente Vorgänger, die nach früheren Premieren allesamt ungeschoren blieben. Aber es hat diesmal - auch angesichts gut besetzter Nebenrollen (Graciela Araya, Goran Simic, Ruben Broitman) und des engagiert singenden Chors keine halbwegs runde Sache werden dürfen. Darüber waren sich einige im Haus offenbar einig.

Jetzt weiß man, warum: Die Elvira ist ihre herrlichste Partie.

Diese Premiere geriet zum Triumph des Koloraturwunders, das sich damit erstmals in solcher Vollkommenheit einfühlsamster vokaler Gestaltungskünste bediente.

Was man an der vergleichbar nicht ganz so vielseitig wahnsinnigen "Lucia" bei allen gestochen scharfen Koloraturperlen, allem ebenmäßig absolvierten Messa di voce noch vermißt haben mochte, stellte sich in den »Puritanern« ein: Die Gruberova singt nicht nur mit todesverachtender Perfektion, sie zeichnet mit vokalen Mitteln einen Charakter, läßt Seelenzustände nicht mit aufgesetzten Stilmitteln, sondern mittels subtiler Modulation der Gesangslinie fühlbar werden.

Auf diesem Wege war ihr John Dew ein willkommener Führer. Er entwarf im kargen Betondunkelgrau von Heinz Balthes' Bühne eine zurückhaltende, dezente Personenregie. Die Darsteller, phantasievoll beleuchtet, angetan mit wallend historisierenden Kostümen von José Vasquez, müssen keine unnützen Bewegungsorgien absolvieren, stehen aber in den entscheidenden Situationen - nur um diese geht es, denn die Handlung ist zu kraus, um "logisch" nacherzählt zu werden - fühlbar in Beziehung zueinander.

So wurde im zentralen Akt mit einfachsten Mitteln verständlich, warum die Begegnung mit der wahnsinnigen Elvira zwei fanatische Puritaner kurzfristig zur Einkehr bewegen kann. Obwohl Roberto Scandiuzzi, der seine große Arie beeindruckend wohltönend absolviert hatte, in der Höhe ein wenig flach tönte. Und obwohl Debütant Dmitri Hvorostovski seinem von einer mächtigen Werbe-Maschinerie geschürten Traumbariton-Image nicht gerecht wurde: Allzu kehliger Gesang verhindert die volle Entfaltung seines Timbres - und belcantesk modellierte Phrasierung.

Fluch der höchsten Töne

Diese wäre für Bellini freilich ebenso vonnöten wie die souveräne Beherrschung höchster Höhen, jenseits der berüchtigten C-Schallmauer. Was die Gruberova immer schon konnte, ist Tenören in der tieferen Oktav heutzutage verwehrt. Bellini aber verfügte im legendären Rubini über einen auch damals schon unvergleichlichen Weltmeister im vokalen Über-die-Stränge-Schlagen.So steht in dieser Lieblingsoper aller Primadonnen allerhand Tenorales, was nicht nur in unseren Tagen sämtliche möglichen männlichen Partner dazu zwingt, ihren höhensicheren Damen in Sachen »Puritaner« einen Korb zu geben.

Der geplagte Tenor

Die Staatsoper hat immerhin einen Wagemutigen gefunden, der nicht nur stattlich aussieht, sondern sich auch traut, den Lord Arthur überhaupt live zu singen. Er heißt Marcello Giordani und verfügt über eine recht ordentliche, wenn auch nicht besonders attraktiv timbrierte Stimme, deren oberste Regionen er bis in unglaubliche Höhen auszuweiten imstande scheint. Und das brustgetönt, was zwar nicht stilecht ist, aber angesichts des Faktums, daß die Kunst des Falsettierens seit langem niemand mehr regelrecht beherrscht, die erträglichere Variante.Vorausgesetzt, man will also die »Puritaner« einer Primadonna zuliebe oder als Kuriosität überhaupt aufführen, muß man allein für die Existenz von Marcello Giordani dankbar sein.

Aus Bosheit, oder in völliger Unkenntnis der Dinge des Musiklebens, hat sich ein kleiner Teil der Wiener Premierenbesucher trotzdem von einer unfaßbar rüpelhaften Seite gezeigt und während der großen Szene des Tenors nicht mit Schmähungen gespart. Daß dieser darob nervös wurde, versteht sich. Er hat sich zuvor - und hin und wieder sogar danach noch - immerhin bemüht, auch stimmlich zu differenzieren. Er hat die geforderten Höhen fast alle reibungslos abgeliefert.

Man muß gar nicht verlangen, die Herrschaften mögen doch einen adäquaten Ersatz nennen. Es würde schon genügen, sie hörten sich an, wie der eine oder andere, sehr berühmte ältere Star sich unter den viel weniger belastenden Bedingungen eines Plattenstudios durch die Rolle gequält hat - die Kirche stünde wieder im Dorf; und Giordani käme unbehelligt durch die Aufführung.

Dirigierender Domingo

Das gelänge ihm nicht zuletzt auch deshalb, weil der von den gleichen kritischen Geistern heftig ausgebuhte Placido Domingo am Pult stand und versuchte, die Orchesterwogen dem Rubato-Bedürfnis der singenden Kollegen anzupasssen. Das funktionierte zumeist reibungslos. Außerdem sorgte der dirigierende Sänger für viel Schwung und Leichtigkeit im Klang. Was nicht gelang: Der Sprung vom Schönen zum Seelenvollen - die Ausdruckswerte von Bellinis Melodik beredt hörbar zu machen.Da hat er freilich prominente Vorgänger, die nach früheren Premieren allesamt ungeschoren blieben. Aber es hat diesmal - auch angesichts gut besetzter Nebenrollen (Graciela Araya, Goran Simic, Ruben Broitman) und des engagiert singenden Chors keine halbwegs runde Sache werden dürfen. Darüber waren sich einige im Haus offenbar einig.