Symphonie I c-Moll op. 68

(1876)

Uraufführung: 4. November 1876, Karlsruhe (Otto Dessoff)

Vorgeschichte

Was wir heute als Erstes Klavierkonzert kennen, hätte schon Brahms' Erste Symphonie werden können. Doch entstand in einem langen und komplizierten Gärungsprozeß das heute bekannte d-Moll-Klavierkonzert.Bis die c-Moll-Symphonie reif zur Veröffentlichung war, dauerte es noch viel länger. 14 Jahre hat sich Brahms Zeit gelassen und um die symphonische Form gekämpft.

Beethovens »Zehnte«

Viel zitiert wurden die Worte, er hätte den Tritt des Riesen Beethoven hinter sich gespürt - eine lähmende Erfahrung.Aber tatsächlich sollte Brahms Erste für die Musikwelt so etwas werden wie Beethovens Zehnte (Hans v. Bülow), ein Werk jedenfalls, das dem Anspruch der Wiener Klassik gerecht wurde und ihn für seine Zeit weiterdachte; dieserart die Symphonien eines Mendelssohn, eines Schumann zu biedermeierlichen Versuchen degradierend.

So jedenfalls hat es die romantische Musikgeschichtsschreibung dargestellt. Brahms' Erste war denn auch tatsächlich etwas Besonderes, in ihrer formalen Anlage und inhaltlichen Aussage.

Das Werk

Beethovens »Per aspera ad astra«-Prinzip - noch dazu in der Tonart der Fünften - wird noch einmal zum Thema. Und wie Beethoven in seiner c-Moll-Symphonie beginnt Brahms' mit einem »Coup de theatre«, allerdings einem ganz anderen als das große Vorbild:Un poco sostenuto - Allegro

Brahms' Erste wächst aus einer von gewaltigen Paukenschlägen vorangetriebenen langsamen Einleitung heraus; die ersten Takte sind Keimzelle, Urkern dessen, was kommt --- doch schon das ist alles andere als die Erfüllung einer genialen Inspiration: Anders als man denken könnte, ist diese Einleitung erst am Ende des Schaffensprozesses dem Eingangs-Allegro vorangestellt worden.So trägt der Symphoniebeginn zwar die geschilderte inhaltliche Einheit der gesamten Komposition her, aber er war offenkundig nicht der Ausgangspunkt von Brahms' Arbeit . . .

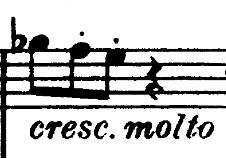

Das chromatisch ansteigende Motiv beherrscht aber in der Folge weite Teile des ersten Satzes der Symphonie - im ständigen Widerstreit mit dem hochfahrenden, von den Tönen des c-Moll-Dreiklangs dominierten Hauptthema, das auch den ruhigeren Seitensatz mit seiner Horn- und Klarinettenmelodik unterminiert. Wichtig für die Durchführung wird das gegen Ende der Exposition erscheinend, abfallende Staccato-Motiv.

Es sorgt in der Folge immer dann für Aufruhr, wenn die einander widerstrebenden Prinzipien des chromatischen und des Dreiklang-Themas sich gerade beruhigt haben.

Die Kämpfe sind jedenfalls mit der still verklingenden Coda nicht ausgestanden.

Andante sostenuto

Die harmonische Spannung zwischen den ersten beiden Sätzen hat in der großen klassischen Literatur nur einen Vergleich: Auch der langsame Satz von Beethovens c-Moll-Klavierkonzert steht im fernen E-Dur.Die Verzahnungen zwischen den Sätzen wird sogleich spürbar: Das chromatische Motiv aus der Einleitung der Symphonie durchdringt auch das lyrische Andante-Hauptthema, das nach Präsentation einer Gegenmelodie in der Oboe bald einer dramatisch anschwellenden Verarbeitungs-Partie weicht. Auf die sanfte Reprise in den Holzbläsern antwortet ein milder Abgesang mit Violin- und Hornsolo.

Un poco allegretto e grazioso

Eine Oase des Friedens bildet das an Stelle des Scherzos stehende Allegretto, in dem es zwischendrin zwar zu heftigen Aufwallungen kommt, deren euphorischer Ton (in der Dominante der Andante Tonart, H-Dur) bereits einen positiven Ausgang des viersätzigen symphonischen Dramas erhoffen lassen.Adagio - Allegro non troppo, ma con brio

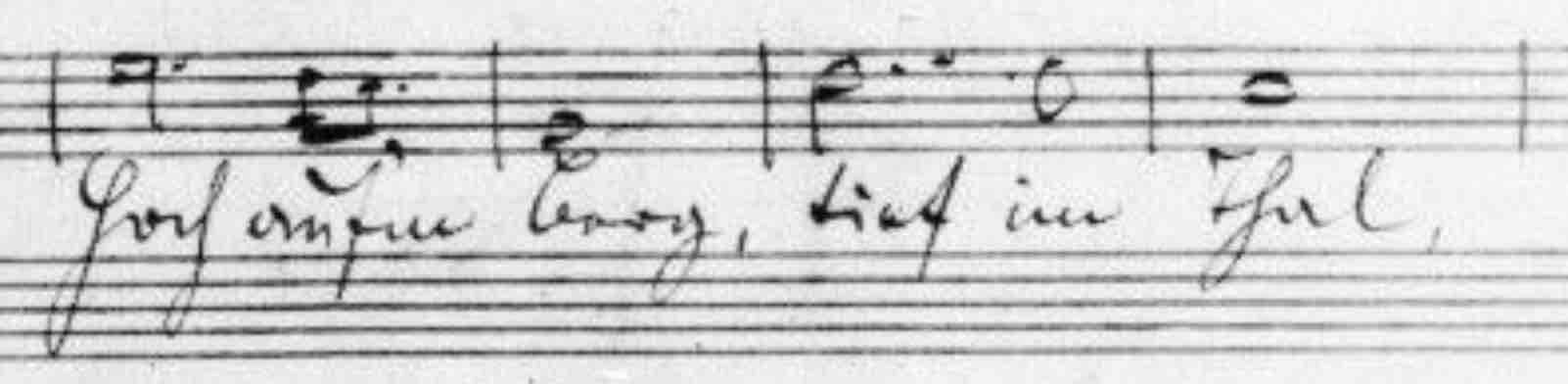

Dazu bedarf es allerdings der endgültigen Lösung der zuvor immer wieder aufgebauten Spannungen. Das Adagio am Beginn des Finalsatzes kündet von heftigen Konflikten, denen allerdings ein von Ferne anklingendes Hornthema antwortet - Brahms hat die Melodie auf einer Reise durch die Schweiz notiert.

auf einer Reise durch die Schweiz notiert.Sie bereitet den Eintritt des strömenden C-Dur-Themas vor, dessen Nähe zum Freudenhymnus aus Beethovens Neunter sogleich bemerkt und kommentiert wurde.

Auf die Frage eines adeligen Mäzens Ist es nicht erstaunlich, daß die Melodie ihres Finales an Beethovens Neunte erinnert? soll Brahms entgegnet haben: Ja, und noch erstaunlicher ist, daß das jeder Esel gleich hört.Ein schumanneskes, zartes G-Dur-Seitenthema hellt die ins positive gewendete Stimmung noch weiter auf. Die Steigerungswellen der Durchführung münden in ein neuerliches, affirmatives Zitat des »Alphornthemas«, das die Reprise einleitet. Die triumphale Coda krönt dann ein Blechbläser-»Choral«, der im Anschluß an den Hornruf bereits in der Adagio-Einleitung erstmals angeklungen war.

Die Motive die Brahms in den einzelnen Sätzen seine ersten Symphonie verarbeitet, sind subkutan innig miteinander verknüpft. So geht die jubelnde Melodik auf dem Höhepunkt der Durchführung des Finalsatzes auf das streitbare Staccato Motiv aus dem ersten Satz (→ oben) zurück.

Aufnahmen

Die Geschichte der Aufnahmen dieser Symphonie ist unüberschaubar. So gut wie jeder bedeutende Dirigent hat sie zumindest einmal aufgenommen. Entsprechend mühelos kann der Musikfreund unter den Interpretationen seiner bevorzugten Interpreten wählen. Aufmerksam gemacht sei aus aufführungshistorischer Sicht auf die 1940 entstandene Live-Aufführung durch das Amsterdamer Concertgebouw Orchester unter der Leitung von Willem Mengelberg, die den Hörer nur scheinbar in eine Vergangenheit subjektivistischer Partitur-Deutungen zurückführt. Tatsächlich handelt es sich bei Mengelbergs Deutung bei allen Freiheiten in bezug auf den Fluß des Tempos um eine der genauesten, detailverliebtesten Umsetzungen des Notentextes bei gleichzeitiger emotioneller Aufladung jeder einzelnen Stimme. Eine Aufnahme, die in ihrer Transparenz und Deutlichkeit vieles relativiert, was später - auch durch sogenannte Originalklang-Vorreiter - im Plattenstudio geleistet wurde.

Die Geschichte der Aufnahmen dieser Symphonie ist unüberschaubar. So gut wie jeder bedeutende Dirigent hat sie zumindest einmal aufgenommen. Entsprechend mühelos kann der Musikfreund unter den Interpretationen seiner bevorzugten Interpreten wählen. Aufmerksam gemacht sei aus aufführungshistorischer Sicht auf die 1940 entstandene Live-Aufführung durch das Amsterdamer Concertgebouw Orchester unter der Leitung von Willem Mengelberg, die den Hörer nur scheinbar in eine Vergangenheit subjektivistischer Partitur-Deutungen zurückführt. Tatsächlich handelt es sich bei Mengelbergs Deutung bei allen Freiheiten in bezug auf den Fluß des Tempos um eine der genauesten, detailverliebtesten Umsetzungen des Notentextes bei gleichzeitiger emotioneller Aufladung jeder einzelnen Stimme. Eine Aufnahme, die in ihrer Transparenz und Deutlichkeit vieles relativiert, was später - auch durch sogenannte Originalklang-Vorreiter - im Plattenstudio geleistet wurde.  Der Mitschnitt einer atemberaubend dichten, energetischen Aufführung der Ersten durch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Karl Böhm gehört zu den schönsten Beweisen für die eminente Spielkultur dieses Orchesters, das die Klangschönheit niemals verliert, auch dann nicht, wenn es - wie hier des öfteren! - vom Dirigenten in die Bezirke geradezu wütender Ausdruckskunst vorangetrieben wird. Die Ecksätze sind von unausweichlicher Dringlichkeit.

Der Mitschnitt einer atemberaubend dichten, energetischen Aufführung der Ersten durch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Karl Böhm gehört zu den schönsten Beweisen für die eminente Spielkultur dieses Orchesters, das die Klangschönheit niemals verliert, auch dann nicht, wenn es - wie hier des öfteren! - vom Dirigenten in die Bezirke geradezu wütender Ausdruckskunst vorangetrieben wird. Die Ecksätze sind von unausweichlicher Dringlichkeit.