Klavierkonzert Nr. 4

G-Dur op. 58

Das Vierte Klavierkonzert gehört mit der Appassionata in die Reihe jener Kompositionen, in denen Beethoven nicht nur die formalen und inhaltlichen Eigensinnigkeiten seiner Musik zu neuen Höhen führt, sondern auch das moderne Klavier mit seinen Möglichkeiten zur Geltung bringt - und für seine Ausdrucks-Zwecke nutzbar macht. Das Konzert entstand, als die Klavierbautechnik einen großen Entwicklungsschritt genommen hatte und den Klangraum des Instruments um eine Oktav im höchsten Register erweiterte. Die »neuen Töne« verwendete Beethoven sofort. Ebenso die Möglichkeiten, die jetzt durchwegs dreifach besaiteten Töne in unterschiedlichsten Klangfarben zu nutzen. Ein neues »Una-corda«-Pedal machte es möglich, erstaunliche Klangfarben zu modellieren.

Die Arbeit am G-Dur-Konzert beschäftigte Beethoven von Anfang 1804 bis zum März 1806.

Ein Jahr später spielte der Komponist selbst den Solopart im Rahmen der Uraufführung im heute sogenannten Eroica-Saal des Palais Lobkowitz in Wien. Im selben Konzert wurden die → Vierte Symphonie und die Coriolan-Ouvertüre erstmals gespielt.

Man vergegenwärtige sich allein die ersten Takte dieser drei so unterschiedlichen Kompositionen. Beethoven liebte es, seine Hörer mit einem originellen Auftakt zu überraschen, zu überrumpeln oder zu verblüffen. Der Beginn der Vierten Symphonie mit ihrem geheimnisvoll schwebenden Grundton und den raunenden Klängen im tiefen Register, der Paukenschlag der Coriolan-Ouvertüre und - der scheinbar improvisatorisch-spontane Einsatz des unbegleiteten Klaviers mit einem (noch dazu fünftaktigen), nachdenklich-poetischen Thema zur Einstimmung auf das Vierte Klavierkonzert. Einen solchen Konzertbeginn, noch dazu »p dolce« vorzutragen, hatte man noch nie gehört. Gewiß, Mozart ließ den Solisten in seinem sogenannten Jeunehomme-Konzert nach einem kurzen Orchesterauftakt lustig hereintanzen; aber das war eine seltene Ausnahme. In der Regel - und auch in den ersten drei Beethoven-Konzerten - stellte das Orchester die Themen vor, der Solist übernahm sie dann variierend, um dann in angeregten Dialog mit dem Orchester zu treten.

Beethoven dreht das Spiel um: Das Klavier beginnt, versonnen, jedenfalls nicht auf Dialog ausgerichtet, das Orchester antwortet, reflektierend, noch ist kein Puls zu fühlen, der das Spiel in Gang setzen könnte. Aber der prägnante Rhythmus, der den Tonrepetitionen des Themas innewohnt, sorgt bald für Bewegung. Er ist ein sanfter Verwandter des vorwärtstreibenden Themas der Fünften Symphonie - interessanterweise entspringt er auch demselben Inspirations-Moment: Die Themen der Fünften Symphonie und des Vierten Klavierkonzerts stehen in Beethovens Skizzenbuch tatsächlich auf derselben Seite, einträchtig nebeneinander!

Ungewöhnlich ist in der Folge nahezu jedes Detail in der Komposition des G-Dur-Konzerts, schon der ausschweifende Gebrauch von Modulationen muß die Zeitgenossen erstaunt haben: Kaum je entfernt sich Beethoven in einem großen Werk so rasch vom Grundton wie hier. Er reizt bis zur Mitte des Satzes diese harmonische Reiselust aus, auf dem Höhepunkt finden wir uns im weit entfernten Fis-Dur. Und noch in der Reprise, die in der Regel ja dem Grundton des Werks verhaftet bleibt, schweift die Musik noch aus, wenn auch nicht mehr in so entlegene Regionen wie zuvor. Typisch Beethoven auch die Wiederkehr des Hauptthemas nach Wiedergewinnung der Grundtonart G-Dur: Wiederum präsentiert es der Solist allein, diesmal aber in kräftigem Forte.

Allen klassischen Regeln widerspricht auch der Mittelsatz, den angeblich Beethoven selbst programmatisch mit dem »Orpheus-Mythos« in Zusammenhang gebracht haben soll. Ob es nun Zerberus ist, den der Gesang des Orpheus besänftigt, oder ob man den Widerstreit zwischen dem schroff-abweisenden Orchester-Ritornell und dem poetisch-verträumten Monologs des Klaviers als rein musikalisch Antagonismus begreifen möchte: Die langsame Beruhigung der »Zerberus«-Melodie durch den einsam-melancholischen Gesang des Soloinstruments gehört zu den aufregendsten Hörabenteuern, die die klassische Literatur bietet: Der Pianist darf hier all sein expressives Können, all seine Anschlagkultur zelebrieren, um zuletzt in einer Kadenz die verzweifelten Klänge dramatisch aufzustacheln.

Die Spannung löst sich mit dem Einsatz einer unbeschwerten Melodie: Das Finale hat begonnen, noch in der »falschen Tonart«, in C-Dur, aber mit einer Bestimmtheit, die uns den guten Ausgang der Geschichte gewiß erscheinen läßt: Orchester und Solist wechseln (piano) einander mit dem Ritornell ab, immer wieder von C- nach G-Dur wechselnd, ehe im Forte dann die Grundtonart gefestigt ist.

Akkurat 600 Takte lang ist dieses ebenso quirlige wie umfangreiche Finale. Einmal noch scheint Beethoven für dieses Rondo bei Mozart Maß zu nehmen. Gut gelaunt klingt dieser Satz noch dort, wo er sich in dramaturgischen Kühnheiten festsetzt. Die Kunst der motivischen Verwandlung feier fröhlich Urständ. So wird aus der spritzigen Pointe des Hauptthemas ein kraftvoll-energisches Motiv,

Referenz-Aufnahmen

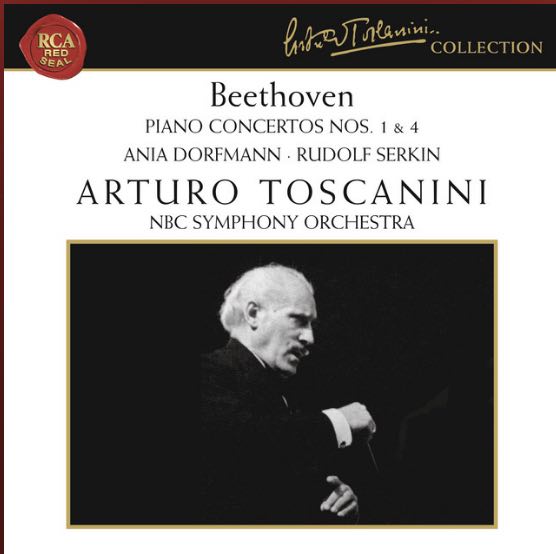

Aus den zahlreichen Aufnahmen dieses Konzerts sei eine herausgegriffen, die auf ideale Weise die Balance wahrt zwischen klassischer Formbeherrschung und spielerisch-improvisatorischem Umgang mit dem gebotenen Material - und zwar auf allerhöchstem Niveau: Rudolf Serkin musizierte das Werk mit dem NBC-Orchester unter Arturo Toscanini. Und zwar in bestechender Brillanz und doch live vor Publikum: Die Hochspannung im Auditorium ist bis heute fühlbar!

Aus den zahlreichen Aufnahmen dieses Konzerts sei eine herausgegriffen, die auf ideale Weise die Balance wahrt zwischen klassischer Formbeherrschung und spielerisch-improvisatorischem Umgang mit dem gebotenen Material - und zwar auf allerhöchstem Niveau: Rudolf Serkin musizierte das Werk mit dem NBC-Orchester unter Arturo Toscanini. Und zwar in bestechender Brillanz und doch live vor Publikum: Die Hochspannung im Auditorium ist bis heute fühlbar!