Jascha Spivakovsky

1896 - 1970

Bei Pristine erschienen auf elf CDs die gesammelten Aufnahmen des Pianisten aus mehreren Jahrzehnten, solistisch, mit Orchester und kammermusikalisch mit seinem renommierten Geiger-Bruder Tossy. Sie lassen nachhören, was das Publikum und die Kritik einst an diesem Künstler so fasziniert hat. Immerhin wußte Vladimir Horowitz zu erzählen, daß ihn seine Mutter einst im Kindesalter durch wildes Schneetreiben zum Auftritt eines bereits legendären Wunderkinds gezerrt habe - das war niemand anderer als Spivakovsky.

Bei Pristine erschienen auf elf CDs die gesammelten Aufnahmen des Pianisten aus mehreren Jahrzehnten, solistisch, mit Orchester und kammermusikalisch mit seinem renommierten Geiger-Bruder Tossy. Sie lassen nachhören, was das Publikum und die Kritik einst an diesem Künstler so fasziniert hat. Immerhin wußte Vladimir Horowitz zu erzählen, daß ihn seine Mutter einst im Kindesalter durch wildes Schneetreiben zum Auftritt eines bereits legendären Wunderkinds gezerrt habe - das war niemand anderer als Spivakovsky.

Trennschärfe

Sein Spiel war von höchster Brillanz und Treffsicherheit, er vermochte in polyphonem Gewirr bei Stimmen perfekt voneinander zu trennen - damit Strukturen hörbar zu machen, bei Bach wie (pianistisch quasi auf höherer Ebene) bei Liszt oder hexenmeisterischen Herausforderungen der russischen Moderne. In Legatophrasen kam bei aller Geschmeidigkeit jedem Ton eigenes Gewicht zu. Die Staccati wirkten demgemäß besonders scharf geschliffen. Und selbst große Klangballungen erscheinen niemals auch nur im geringsten vernebelt.

Sein Spiel war von höchster Brillanz und Treffsicherheit, er vermochte in polyphonem Gewirr bei Stimmen perfekt voneinander zu trennen - damit Strukturen hörbar zu machen, bei Bach wie (pianistisch quasi auf höherer Ebene) bei Liszt oder hexenmeisterischen Herausforderungen der russischen Moderne. In Legatophrasen kam bei aller Geschmeidigkeit jedem Ton eigenes Gewicht zu. Die Staccati wirkten demgemäß besonders scharf geschliffen. Und selbst große Klangballungen erscheinen niemals auch nur im geringsten vernebelt.

Nach einem reinen Beethovenprogramm im Jahr 1947 schrieb der Londoner Kritiker Neville Cardus:

Nach einem reinen Beethovenprogramm im Jahr 1947 schrieb der Londoner Kritiker Neville Cardus:Dem Konzert von gestern Abend würde man nicht gerecht, würde man es einfach als Klavierabend bezeichne. Es war eine Erfahrung für Geist und Seele, das Eintauchen eines aufrichtigen Künstlers in Beethovens Welt.

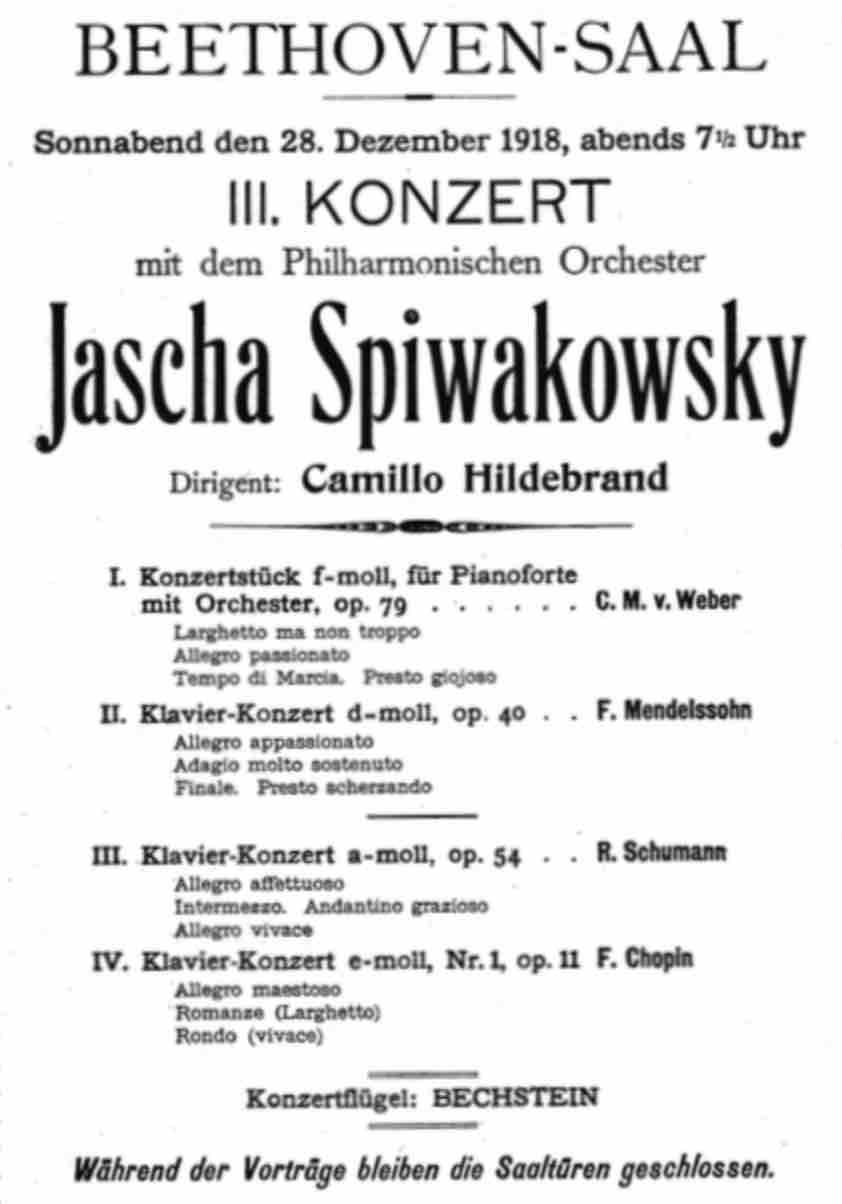

So machte er eine Wunderind-Karriere in Odessa, wo für Juden in jener Zeit auch keines Bleibens war, wenn sie nicht um ihr Leben fürchten wollten. Die Spivakovskys gingen nach Deutschland. So kam es zu Studien in Berlin und Leipzig. Vor einer Jury aus Choryphäen wie Busoni, Gabrilowitsch und Godowsky bestand Spivakovsky die schwierigsten Examinationen und erzielt den Blüthner-Preis.

So machte er eine Wunderind-Karriere in Odessa, wo für Juden in jener Zeit auch keines Bleibens war, wenn sie nicht um ihr Leben fürchten wollten. Die Spivakovskys gingen nach Deutschland. So kam es zu Studien in Berlin und Leipzig. Vor einer Jury aus Choryphäen wie Busoni, Gabrilowitsch und Godowsky bestand Spivakovsky die schwierigsten Examinationen und erzielt den Blüthner-Preis.  Im Dezember 1918 erschien Spivakovsky dann wieder auf dem Podium - und spielte gleich vier Werke für Klavier und Orchester am selben Abend.

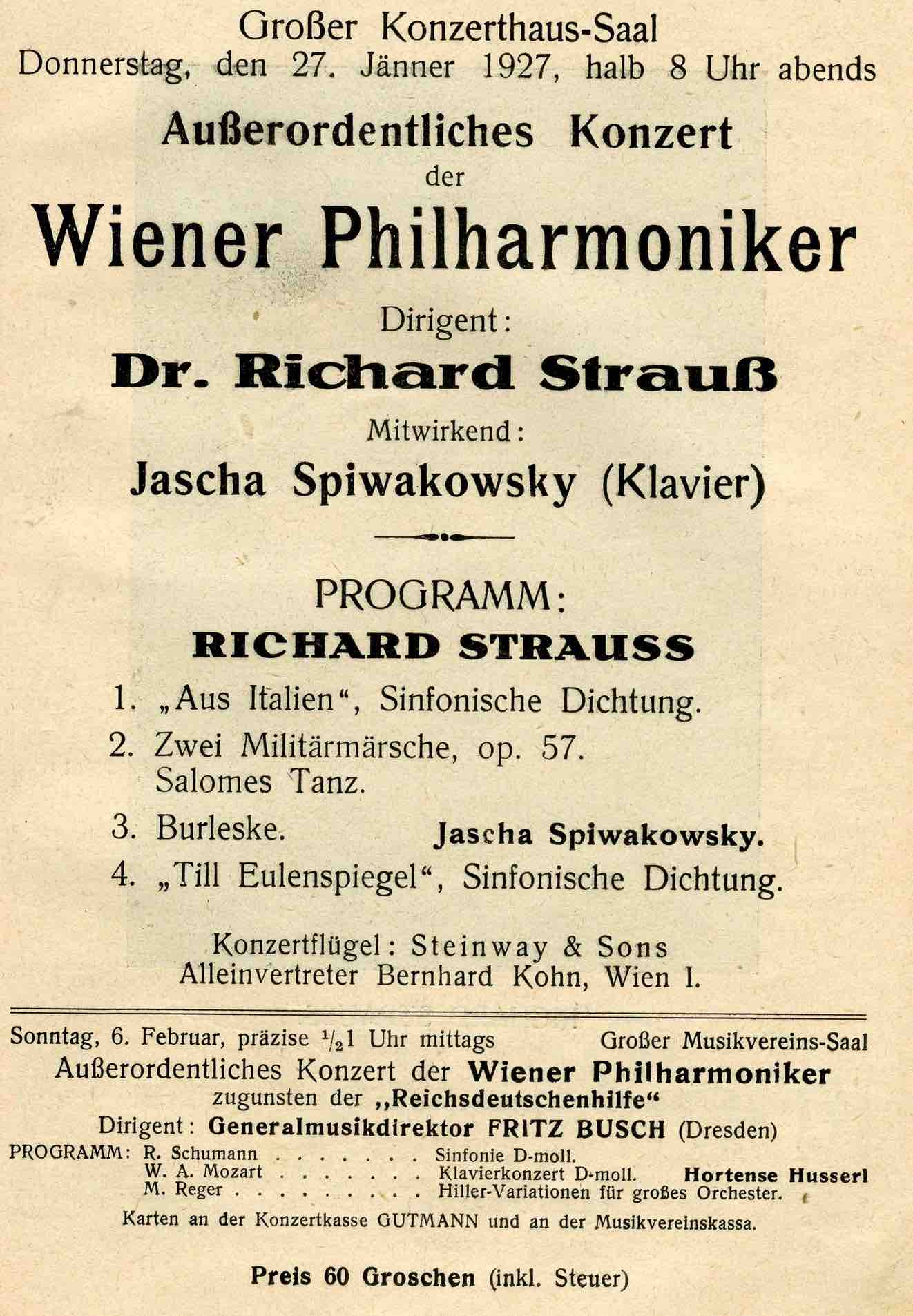

Im Dezember 1918 erschien Spivakovsky dann wieder auf dem Podium - und spielte gleich vier Werke für Klavier und Orchester am selben Abend. in einem außerordentlichen Konzert der Wiener Philharmoniker auf.

in einem außerordentlichen Konzert der Wiener Philharmoniker auf.