Nicht viele Interpreten des XX. Jahrhunderts haben es zu literarischen Ehren gebracht. Karl Erb ist einer von ihnen: Thomas Mann läßt in seinem

Doktor Faustus im Zuge des Berichts über die Aufführung des fiktiven

Apokalyptischen Oratoriums von einem

Tenoristen namens Erbe erzählen - niemand anders als Karl Erb, der tatsächlich als Oratorien-, Lied- und Opernsänger dank seiner klugen Textbehandlung großen Eindruck machte. Der Dichter hatte den Sänger bereits 1917 anläßlich der Uraufführung von Hans Pfitzners

Palestrina bewundert. Erbs Gestaltung der Titelpartie war auch für den Sänger selbst der Höhepunkt seiner Künstlerkarriere. Pfitzners

Armem Heinrich hatte er sein Engagement an die Münchner Hofoper und damit die Beziehung zu deren damaligem künstlerischen Leiter, Bruno Walter, verdankt. Die Pfitzner-Aufführung am Prinzregententheater verhalft Erb zu seinem Vertrag, in dessen Rahmen er ein breites Repertoire vom Tannhäuser und Lohengrin über den Loge im

Rheingold und den Stolzing in den

Meistersingern bis zu Partien der damaligen Moderne wie dem erwähnten Palestrina oder Rollen in Schrekers

Fernem Klang und den

Gezeichneten sang.

Bestechend war an Erbs Gesang stets die behutsam-ausdrucksstarke Text-Behandlung. Er war im tiefsten Sinn ein Rezitator, ein Deklamator, kein Gestalter weit geschwungener Phrasen. Doch vermochte er das oberste Register in kunstvoller Mixtur aus Brust- und Kopfstimme einzu binden.

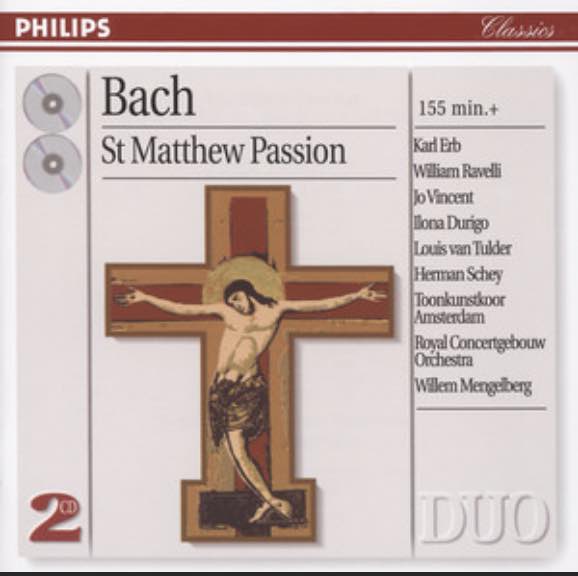

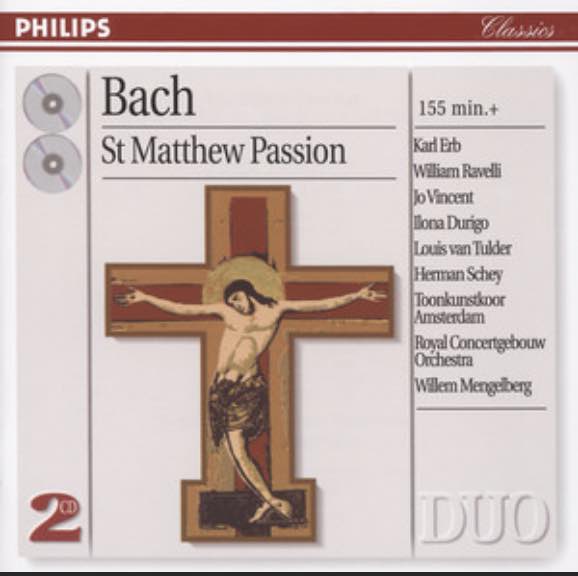

Liederabende gab er dank dieser sicheren Beherrschung der Stimme noch im hohen Alter - und seine empfindsame Interpretation des Evangelisten in Bachs

Matthäuspassion, dokumentier in Willem Mengelbergs eigenwilliger Aufnahme, galt für eine Generation von Musikfreunden als maßstabsetzend.

. . . .

Liederabende gab er dank dieser sicheren Beherrschung der Stimme noch im hohen Alter - und seine empfindsame Interpretation des Evangelisten in Bachs Matthäuspassion, dokumentier in Willem Mengelbergs eigenwilliger Aufnahme, galt für eine Generation von Musikfreunden als maßstabsetzend.

Liederabende gab er dank dieser sicheren Beherrschung der Stimme noch im hohen Alter - und seine empfindsame Interpretation des Evangelisten in Bachs Matthäuspassion, dokumentier in Willem Mengelbergs eigenwilliger Aufnahme, galt für eine Generation von Musikfreunden als maßstabsetzend.