Artur Schnabel

1882-1951

Geboren in Leipnik bei Bielitz nahe Olmütz in Mähren, studierte Schnabel in Wien bei Hans Schmitt und Theodor Leschetitzky, absolvierte aber auch den Theoriekurs am Konservatorium bei Eusebius Mandyczewsky, der den hochtalentierten Studenten mit Johannes Brahms bekannt machte. Wobei der Komponist weniger am musikalischen Fortkommen des jungen Mannes interessiert zu sein schien als daß er sich um sein leibliches Wohl sorgte: Schnabel erinnerte sich später amüsiert, Brahms habe bei seinen Besuchen jeweils zwei Fragen gestellt, vor dem Essen, ob er Hunger habe und danach, ob es denn auch genug zu essen gegeben hätte.

Geboren in Leipnik bei Bielitz nahe Olmütz in Mähren, studierte Schnabel in Wien bei Hans Schmitt und Theodor Leschetitzky, absolvierte aber auch den Theoriekurs am Konservatorium bei Eusebius Mandyczewsky, der den hochtalentierten Studenten mit Johannes Brahms bekannt machte. Wobei der Komponist weniger am musikalischen Fortkommen des jungen Mannes interessiert zu sein schien als daß er sich um sein leibliches Wohl sorgte: Schnabel erinnerte sich später amüsiert, Brahms habe bei seinen Besuchen jeweils zwei Fragen gestellt, vor dem Essen, ob er Hunger habe und danach, ob es denn auch genug zu essen gegeben hätte.Der Schubert-Pionier

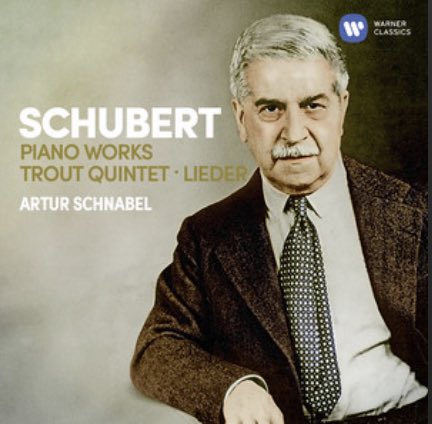

Jedenfalls interessierte sich der junge Artur Schnabel unter dem Einfluß der großen Köpfe des damaligen Wiener Musiklebens rasch nicht nur für die typische Virtuosenliteratur, sondern studierte auch Musik, die von den reisenden Pianisten jener Ära kaum beachtet wurde - vor allem die Klaviersonaten von Franz Schubert, die kaum jemand eines Blickes würdigte. Seine Schubert-Aufnahmen wurden denn auch zu Schallplatten-Legenden, weil sie nicht nur großteils die ersten Einspielungen dieser Werke auf den Markt brachten, sondern Schnabel sich dieser Musik auch von einer ungewohnt analytischen Basis her näherte. Lebenslang verstand sich Schnabel nicht nur als Interpret, sondern auch als Komponist.

Seine Schubert-Aufnahmen wurden denn auch zu Schallplatten-Legenden, weil sie nicht nur großteils die ersten Einspielungen dieser Werke auf den Markt brachten, sondern Schnabel sich dieser Musik auch von einer ungewohnt analytischen Basis her näherte. Lebenslang verstand sich Schnabel nicht nur als Interpret, sondern auch als Komponist.Jugendliche Tour mit Brahms

Mit dem zweiten Klavierkonzert von Johannes Brahms absolvierte Schnabel einige seiner wichtigsten Debüts: Er spielte es als Zwanzigjähriger unter Arthur Nikisch mit den Berliner Philharmonikern in Berlin und Hamburg, sowie mit dem Leipziger Gewandhausorchester. Zwei Jahre später debütierte er - im Beisein der Königin - mit dem Hallé-Orchester unter Hans Richter in London. Ein Rezensent analysierte aufmerksam:Herr Schnabel ist keiner von dern »Feuerwerk-Pianisten«, vielmehr setzt er auf Klang und gebietet über ein bemerkenswertes Ausdrucks-Spektrum.Der Autritte führte zu einer sofortigen Einladung zu einem Solo-Recital, das am 20. Februar 1904 stattfand.

Ab 1922 lebte Schnabel bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten in Berlin. Dort suchte er auch den Kontakt zur musikalischen Avantgarde - Arnold Schönberg, der in Berlin zur Zeit seiner ersten Zwölfton-Experimente unterrichtete, kam mit Schnabel in Kontakt und durfte bei der Uraufführung des komplexen, atonalen Pierrot Lunaire auf Schnabels Unterstützung zählen. Ab 1925 waren Schönberg und Schnabel Kollegen als Professoren der Berliner Musik-Akademie. Der junge Clifford Curzon zählte zu Schnabels Studenten.

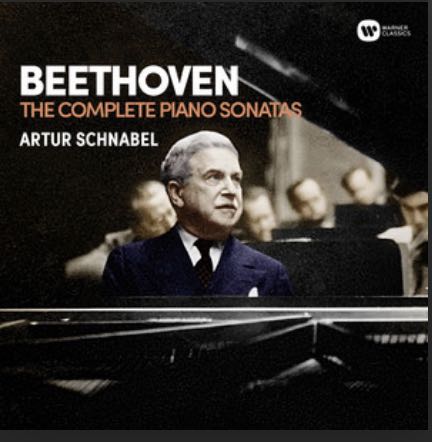

Der Beethoven-Zyklus

Hatte Schnabel in seinen frühen Jahren allgemein als »Brahms-Spieler« gegolten - nicht zuletzt, wie er selbst feststellte, »weil Schubert nichts für Klavier und Orchester komponiert hat« - standen bald die Klassiker Mozart und Beethoven im Mittelpunkt seines Interesses. 1933 war er in Wien freilich an einem groß angelegten Brahms-Schwerpunkt zum 100. Todestag des Komponisten beteiligt, bei dem er mit Wilhelm Furtwängler wiederum das B-Dur-Konzerte aufführte und Kammermusik mit Bronislaw Hubermann, Paul Hindemith und Pau Casals.Schon 1927 aber hatte Schnabel zum Gedenken an Beethovens 100. Todestag dessen 32 Klaviersonaten in einem Konzertzyklus in Berlin gespielt, den er

1932 wiederholen mußte und nach seiner Emigration auch in London (1934) und New York (1936) präsentierte. 1939 ging er mit den sämtlichen Beethoven-Sonaten nach Australien - von dieser Reise kehrte Schnabel nicht mehr nach Europa zurück.

1932 wiederholen mußte und nach seiner Emigration auch in London (1934) und New York (1936) präsentierte. 1939 ging er mit den sämtlichen Beethoven-Sonaten nach Australien - von dieser Reise kehrte Schnabel nicht mehr nach Europa zurück.Exil in den USA

Die Vereinigten Staaten, die er im Zuge seiner Konzertreisen schon vor 1933 zweimal besucht hatte - viermals hatte er auch die Sowjetunion bereist - wurden ab 1939 zu seinem Refugium. Bis 1945 unterrichtete er in Ann Arbor. Doch dem amerikanischen Geschmack entsprechen seine intellektuellen Konzertprogramme kaum. Das ist einer der Hauptgründe, warum Schnabel nach 1945 rasch wieder nach Europa übersiedelt.Nach 1945

In London musiziert Schnabel nach seiner Rückkehr in der Royal Albert Hall sämtliche Beethovenkonzerte und macht für HMV einige Aufnahmen. 1947 spielt er in der Royal Albert Hall sogar noch einmal Brahms' B-Dur-Konzert, das er in seinen letzten Jahren eher mied.Doch wird die Schweiz zu seiner neuen Heimat. Bis in seine letztes Lebensjahr setzt Schnabel seine Aufnahmetätigkeit fort, wobei er sich im Verein mit seinem Sohn Hans-Ulrich auch der vierhändigen Literatur widmet. Unter Adrien Boult nehmen die Schnabels auch Mozarts Doppelkonzert (KV 365) mit dem London Symphony Orchestra auf.

Aufnahmen

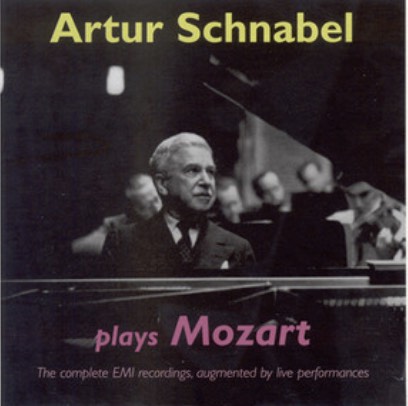

Neben Beethoven, dessen Sonaten er 1933/34 in London komplett aufnahm - und Schubert widmete Schnabel auch Mozart Schwerpunkt-Konzerte, was in jenen Jahren völlig ungewöhnlich war. In London, wo er sich nach seiner Emigration aus Deutschland niederließ, präsentierte er sich im Februar 1934 mit beiden Brahmskonzerten, außerdem als Kammermuiskpartner des Geigers Bronislaw Huberman - und spielte einmal drei Mozart-Konzerte (KV 466, 503 und 595) am selben Abend! Ein Rezensent stellte fest, er hätte befürchtet, ein solches Programm würde monoton wirken, doch sei es ein Abend ungetrübter Freude geworden...

Neben Beethoven, dessen Sonaten er 1933/34 in London komplett aufnahm - und Schubert widmete Schnabel auch Mozart Schwerpunkt-Konzerte, was in jenen Jahren völlig ungewöhnlich war. In London, wo er sich nach seiner Emigration aus Deutschland niederließ, präsentierte er sich im Februar 1934 mit beiden Brahmskonzerten, außerdem als Kammermuiskpartner des Geigers Bronislaw Huberman - und spielte einmal drei Mozart-Konzerte (KV 466, 503 und 595) am selben Abend! Ein Rezensent stellte fest, er hätte befürchtet, ein solches Programm würde monoton wirken, doch sei es ein Abend ungetrübter Freude geworden...Die nicht besonders zahlreichen, aber allesamt großen Mozart-Aufnahmen Artur Schnabels, in denen höchste Klarheit herrscht und die manches von späteren Erkenntnissen der Originalklang-Ära vorwegzunehmen scheinen, enstanden großteils in London und in den USA mit Dirigenten wie John Barbirolli (KV 595, schon 1934), Artur Rodzinski oder Malcolm Sargent. Herausragend die Aufnahme des Es-Dur-Konzerts (KV 482) unter Bruno Walter.

Schnabels stilistische Überlegungen brachte sein Schüler Konrad Wolff auf den Punkt:

Bei langsamen Tempi hat Schnabel versucht, so langsam wie möglich zu spielen - er meinte, im Gegensatz zu jedem »Presto« werde es bei langsamen Tempi immer schwieriger, mit abnehmender Geschwindigkeit die Spannung zwischen aufeinanderfolgenden Tönen zu bewahren. Im Unterricht rief er oft: »Lassen Sie sich Zeit!« Seine Aufnahme des Larghetto aus Mozarts letztem Klavierkonzert (KV 595) läßt seine Fähigkeit hören, Phrasen auf diese Weise zu dehnen.

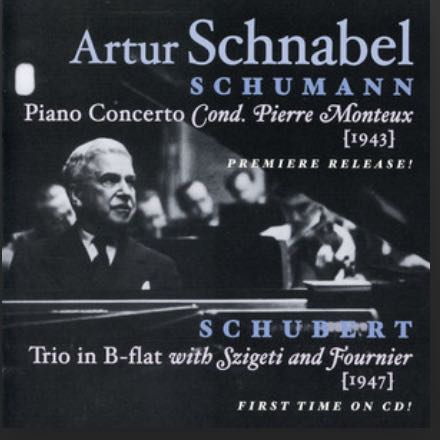

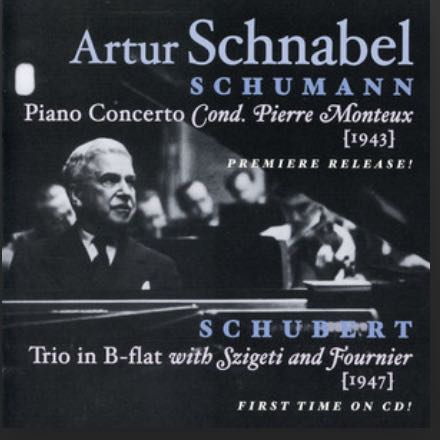

Auch dem romantischen Repertoire näherte sich Schnabel als feinsinniger, analytischer Interpret. 1943 entstand eine ungemein vergeistigte Aufnahme des Schumann-Klavierkonzerts unter der Leitung von Pierre Monteux, auf

CD gekoppelt mit einer nicht minder hörenswerten Wiedergabe von Schuberts B-Dur-Klaviertrio mit den kongenialen Kammermusikpartnern Joseph Szigeti und Pierre Fournier.

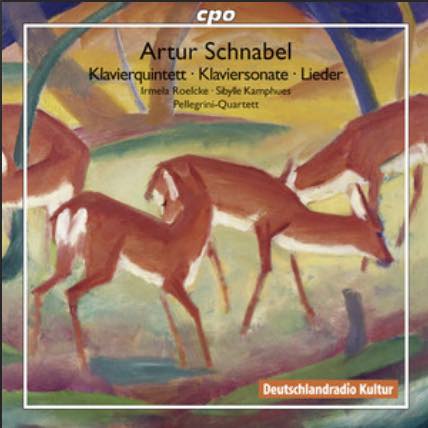

CD gekoppelt mit einer nicht minder hörenswerten Wiedergabe von Schuberts B-Dur-Klaviertrio mit den kongenialen Kammermusikpartnern Joseph Szigeti und Pierre Fournier. Artur Schnabels eigene Kompositionen sind mittlerweile gut dokumentiert: Das Klavierwerk hat Die Kammermusik liegt bei cpo in guten Einspielungen von Deutschlandradio Berlin vor.

Artur Schnabels eigene Kompositionen sind mittlerweile gut dokumentiert: Das Klavierwerk hat Die Kammermusik liegt bei cpo in guten Einspielungen von Deutschlandradio Berlin vor.