Wanda Landowska

1879 - 1959

Sie war die »Jeanne d'arc des Cembalos«. In Zeiten, in denen es kaum eine Spieltradition auf diesem historischen Instrument gab, widmete sie sich ganz der barocken Literatur, die sie erstmals wieder konsequent auf dem »richtigen« Instrument wiedergab. Wenn auch der ungeheure Popularisierungs-Schub, den die barocke Klaviermusik und die sogenannte Originalklangpraxis dadurch erfuhren, auf einem von Pleyel eigens für die Landowska gebauten, riesigen Instrument gelang, dessen klangliche Eigenschaften sich zu jenen der originalgetreuen Nachbauten, die heutzutage in Verwendung sind, wie ein Düsenjet zu einem Papierflieger verhielt.

Sie war die »Jeanne d'arc des Cembalos«. In Zeiten, in denen es kaum eine Spieltradition auf diesem historischen Instrument gab, widmete sie sich ganz der barocken Literatur, die sie erstmals wieder konsequent auf dem »richtigen« Instrument wiedergab. Wenn auch der ungeheure Popularisierungs-Schub, den die barocke Klaviermusik und die sogenannte Originalklangpraxis dadurch erfuhren, auf einem von Pleyel eigens für die Landowska gebauten, riesigen Instrument gelang, dessen klangliche Eigenschaften sich zu jenen der originalgetreuen Nachbauten, die heutzutage in Verwendung sind, wie ein Düsenjet zu einem Papierflieger verhielt.Wie auch immer: Wanda Landowska wurde zu einer Pionierin, deren Aufnahmen nach wie vor verraten, was die Zeitgenossen an ihren Interpretationen so fasziniert hat. Landowska ging mit der Neugier eines guten Opernregisseurs an die »Libretti« heran, die sie in den Notenausgaben barocker Musik vorfand: Nicht selten sprach sie etwa von bestimmten Scarlatti-Sonaten als »Miniaturdramen« und spielte sie auch mit entsprechender Verve und Erzählfreude: Wie eine gute Rezitatorin entlockte sie der Stimme ihres Instruments die unglaublichsten Schattierungen.

Jugend in Warschau und Berlin

Wanda Landowska stammte aus (dem damals zum Zarenreich gehörenden) Warschau und spielte bereits als Kleinkind Klavier. Ihre pianistische Ausbildung am Warschauer Konservatorium konnte sie schon mit 14 Jahren abschließen, um nach Berlin zu gehen und Komposition zu studieren. Schon in dieser Zeit beschäftigte sie sich intensiv mit der damals völlig im Schatten der Rezeption klassischer und romantischer Musik liegenden Ära das Barock und begann bald, ihr Wissen weiterzugeben.Paris

Unterrichtet hat Landowska zunächst an der Berliner Musikhochschule, dann in Basel und ab 1920 an der im Jahr zuvor von Alfred Cortot gegründeten Pariser École Normale de Musique. Ihr Engagement traf den Nerv der Zeit: Bald war ihr Rat so gefragt, daß sie eine eigene Schule in Saint-Leu-la-Forêt (Argenteuil) gründen konnte, deren Sommerkurse gestürmt wurde. Nicht nur unter Kennern und Musikstudenten war die Landowska ein Begriff geworden. Auch die neuen Schallplattengesellschaften machten Aufnahmen von Cembalomusik für Schellack, was damals noch als Kuriosum galt, sich aber gut verkaufen ließ.Musik von de Falla und Poulenc

Die eng mit Landowskas Namen verknüpfte Cembalo-Mode inspirierte auch zeitgenössische Komponisten. Manuel de Falla schrieb 1926 sein Cembalo-Konzert für sie, kurz darauf Francis Poulenc das Concert champêtre.Die Bach-Pionierin

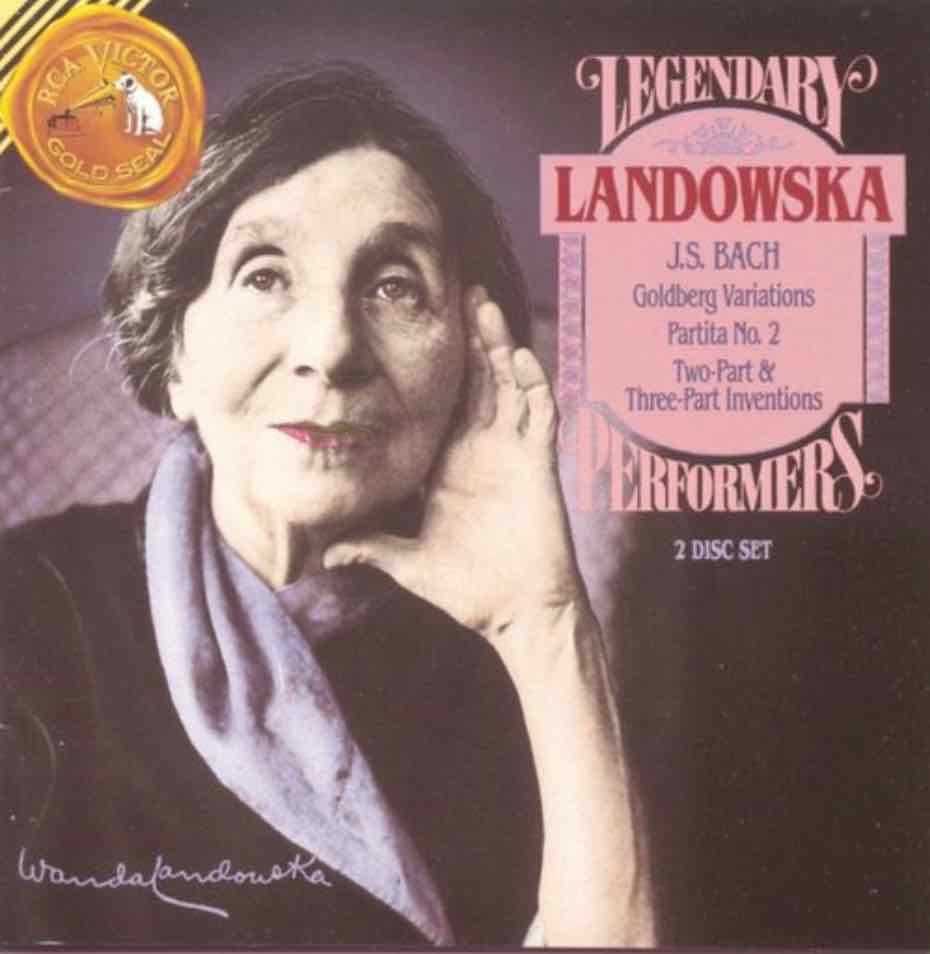

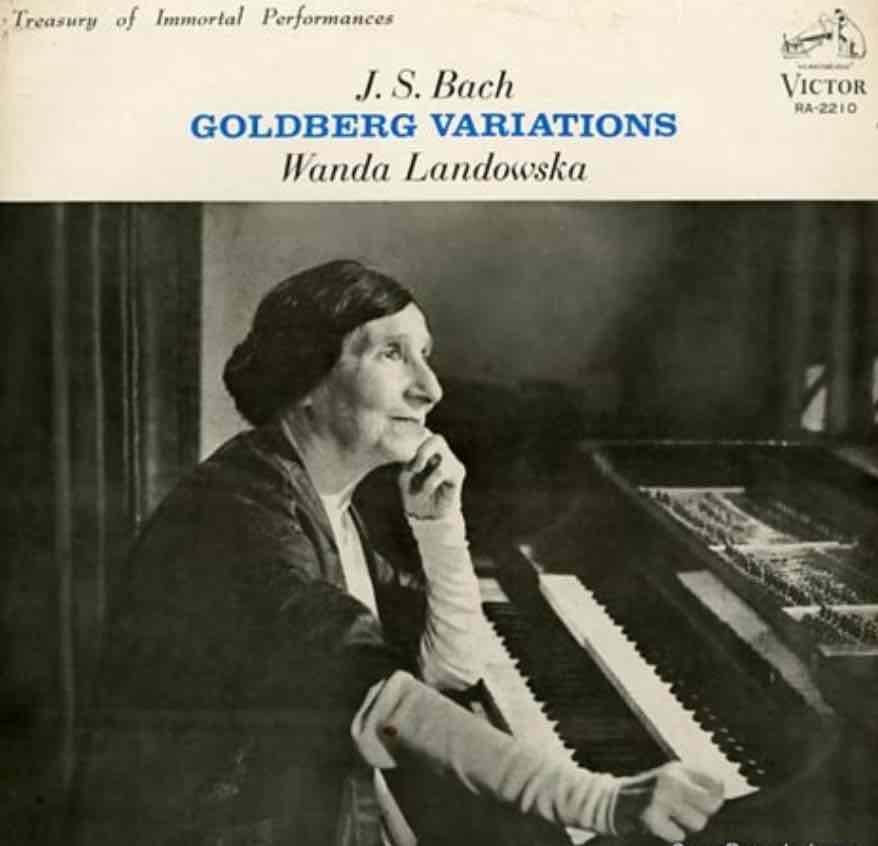

Als Pioniertat gilt Landowskas Aufführung von Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen im Jahr 1933, die sie damit der Vergessenheit entriß. Claudio Arrau machte neun Jahre später (auf dem Klavier) zwar die erste Schallplattenaufnahme des Werks, überließ der Kollegin aber willig das Feld, als sie die Plattenfirma bat, die Goldberg-Variationen auf dem Cembalo einspielen zu dürfen. So blieb ihr der Pionierstatus auch medial gesichert. Arraus Aufnahme erschien erste Jahrzehnte später.

Als Pioniertat gilt Landowskas Aufführung von Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen im Jahr 1933, die sie damit der Vergessenheit entriß. Claudio Arrau machte neun Jahre später (auf dem Klavier) zwar die erste Schallplattenaufnahme des Werks, überließ der Kollegin aber willig das Feld, als sie die Plattenfirma bat, die Goldberg-Variationen auf dem Cembalo einspielen zu dürfen. So blieb ihr der Pionierstatus auch medial gesichert. Arraus Aufnahme erschien erste Jahrzehnte später.Enteignung und Exil

Die Besetzung Frankreichs durch die deutsche Wehrmacht führte 1940 zur Enteignung von Landowskas Vermögen. Ihre gesamte Sammlung an Manuskripten, Drucken und Instrumenten wurde nach Berlin gebracht, während sie (ihr Paß wies sie immer noch als polnische Staatsbürgerin aus) unter Todesgefahr aus Paris flüchten mußte, um über Lissabon nach Amerika zu gelangen. Die Sammlung Landowskas wurde im Bombenkrieg großteils zerstört. Die Künstlerin fand in den USA eine neue Heimat, sie konzertierte und unterrichtete bis in die frühen Fünfzigerjahre.Aufnahmen

Wanda Landowska galt zwar als die bedeutendste Cembalistin ihrer Zeit, doch hat sie das Klavierspiel nie aufgegeben. Noch in ihren späten amerikanischen Jahren machte sie auch Aufnahmen auf dem Konzertflügel, unter anderem Mozart'sche Klaviersonaten, die sie dank ihrer Erfahrungen mit der Klanglichkeit und den agogischen Möglichkeiten, die historische Instrumente den Spielern geboten hatten, durchaus anders, vor allem in den Koloraturen und Verzierungen bewußter nuanciert als die Kollegen klingen ließ, die in der romantischen Klaviertradition standen.

Wanda Landowska galt zwar als die bedeutendste Cembalistin ihrer Zeit, doch hat sie das Klavierspiel nie aufgegeben. Noch in ihren späten amerikanischen Jahren machte sie auch Aufnahmen auf dem Konzertflügel, unter anderem Mozart'sche Klaviersonaten, die sie dank ihrer Erfahrungen mit der Klanglichkeit und den agogischen Möglichkeiten, die historische Instrumente den Spielern geboten hatten, durchaus anders, vor allem in den Koloraturen und Verzierungen bewußter nuanciert als die Kollegen klingen ließ, die in der romantischen Klaviertradition standen.Von Mozartschen Klaviersonaten hat Landowska Anfang der Fünfzigerjahre auf einem großen Steinway gemacht - und demonstriert, wie man aus dem Instrument eine ungeahnte Variantenbreite von dynamischen und artikulatorischen Nuancen herausholen kann. Bemerkenswert in ihrer Dringlichkeit und inneren Dramatik auch die Einspielung von Beethovens Trauermarsch-Sonate (op. 26), die noch aus den frühen Aufnahmesitzungen für Welte-Mignon-Klavierrollen stammt.

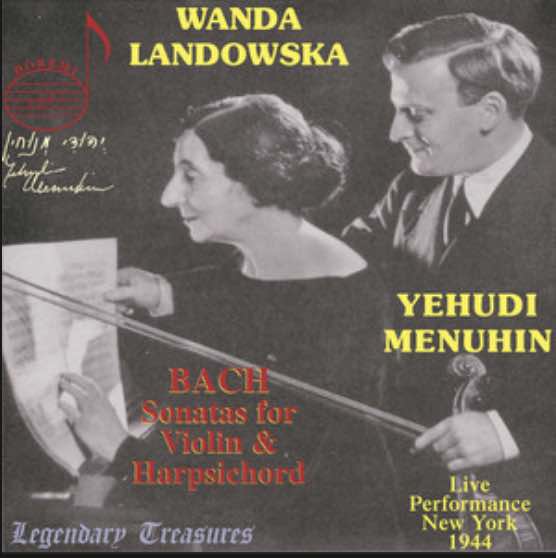

Beeindruckend ist freilich das Erbe an Aufnahmen, die Landowskas Kunst als Cembalistin dokumentieren. Die Gesamtaufnahme von Bachs Wohltemperiertem Klavier gehört ebenso zu den Klassikern der LP-Geschichte wie ihr Recital mit Bach'schen Violinsonaten, das sie mit Yehudi Menuhin im Studio realisierte.

Beeindruckend ist freilich das Erbe an Aufnahmen, die Landowskas Kunst als Cembalistin dokumentieren. Die Gesamtaufnahme von Bachs Wohltemperiertem Klavier gehört ebenso zu den Klassikern der LP-Geschichte wie ihr Recital mit Bach'schen Violinsonaten, das sie mit Yehudi Menuhin im Studio realisierte. Den Reichtum an Klangfarben und das überwältigende Temperament ihrer Interpretationen dokumentiert am schönsten die von Andrew Rose für Pristine akustisch renovierte und digitalisierte Version der HMV-Aufnahme von Scarlatti-Sonaten einer Pioniertat, die Wanda Landowska 1934 unternommen hat. Sie selbst sprach damals etwa angeischts der e-Moll-Sonate von einem »Drama, das sich vor unseren Ohren entwickelt« und im Falle der f-Moll-Sonate von einer Serie von Blitzen - und genau so klingt es unter ihren Händen.

Den Reichtum an Klangfarben und das überwältigende Temperament ihrer Interpretationen dokumentiert am schönsten die von Andrew Rose für Pristine akustisch renovierte und digitalisierte Version der HMV-Aufnahme von Scarlatti-Sonaten einer Pioniertat, die Wanda Landowska 1934 unternommen hat. Sie selbst sprach damals etwa angeischts der e-Moll-Sonate von einem »Drama, das sich vor unseren Ohren entwickelt« und im Falle der f-Moll-Sonate von einer Serie von Blitzen - und genau so klingt es unter ihren Händen.