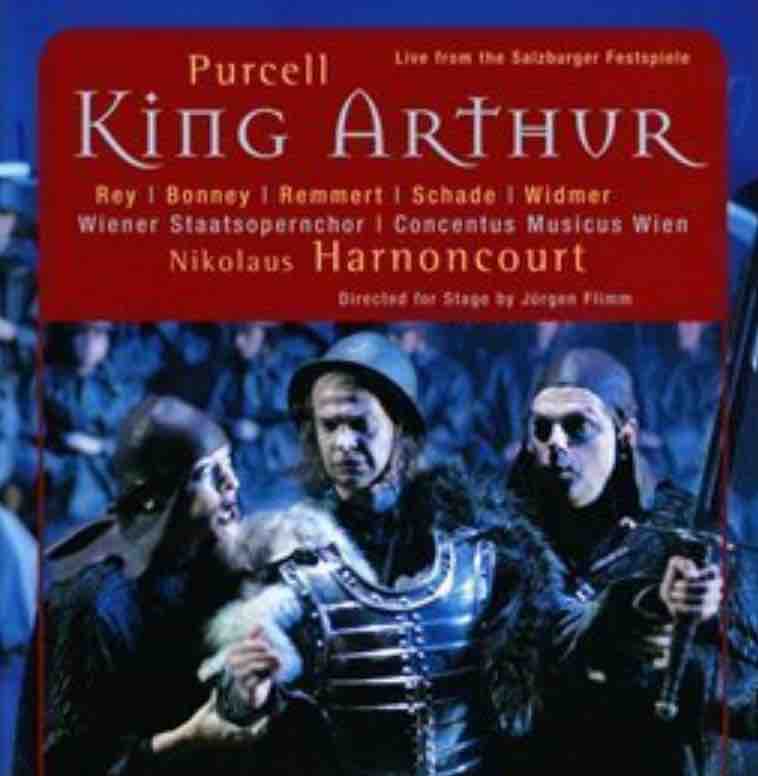

King Arthur

Purcells musikalisches Spiel - live mitgeschnitten bei den Salzburger Festspielen 2004

Musikalisch ist das selbstverständlich ein Fest. Wenn Nikolaus Harnoncourt mit seinem Concentus musicus erscheint, um barockes Musiktheater zu untermalen, dann kann es freilich passieren, dass die Musik zum beherrschenden Element wird.

Die wahren Abenteuer finden ja, wie wir wissen, im Kopf statt. Und dort begibt sich Henry Purcells Zaubermärchen vom König Artus und seiner Liebe zur blinden, bildschönen Emmeline ganz märchenhaft. Auch in Salzburg, solang die Musik spielt und der Besucher die Augen schließt.

Die wahren Abenteuer finden ja, wie wir wissen, im Kopf statt. Und dort begibt sich Henry Purcells Zaubermärchen vom König Artus und seiner Liebe zur blinden, bildschönen Emmeline ganz märchenhaft. Auch in Salzburg, solang die Musik spielt und der Besucher die Augen schließt.Denn Harnoncourt hat für Musik von anno 1691 längst eine eigene Sprache gefunden. Oder sagen wir besser: eine Sprachregelung, die mittlerweile von allen Interpreten der zivilisierten Welt übernommen wurde, mit kleinen Adaptionen ausgebaut und umgeformt vielleicht, aber im wesentlichen Harnoncourts Funden verpflichtet.

Harnoncourts Klangspektakel

Es steht dem Salzburger Festival traditionsgemäß gut an, die jeweils berühmtesten Musiker für ein Repertoire zu verpflichten, für dessen Interpretation sie berühmt geworden sind. Wenn Harnoncourt und seine Mitstreiter der ersten Stunde für ein Stück von Purcell in der Felsenreitschule erscheinen, dann weiß man, wofür hier Festspiele ausgerufen werden.

Harnoncourt erzählt die Geschichte von den guten Engländern und den bösen Sachsen, von den fliegenden Zauberern und liebenden Herzen mit allen Mitteln barocker Tonmalerei. Und die sind so enorm wie überraschend. Immerhin sitzen ja nur wenige Spieler in der runden Ausnehmung im bunt gemalten Bühnenboden, Oboen, Flöten und Milan Turkovic mit seinem Fagott, eine Orgel ertönt einmal, viel Streicherklang wird von Cembalo und zwei riesigen Lauten oder Theorben als Continuo-Instrumenten grundiert, da zupft und zirpt es, dass es eine Freude ist. Was an Dämpfungen und Echowirkungen nur möglich ist, an behutsam verschleierten Akkorden und ätherischem Farbgetupfe, das bringt der Concentus in die Aufführungen ein. Die wird so zum Klangspektakel, das mit kraftvollem Gerassel auch die Kriegsgräuel malt, wenn Sachsen und Briten aufeinander einschlagen.

Sie tun's auf der Bühne dann nicht annähernd in solchem Ausmaß, wie es die Musik ahnen ließe. Denn Jürgen Flimm hatte entweder keine Lust, die Geschichte von Freud und Leid des Königs zu inszenieren, oder er ist tatsächlich nicht imstande, Chöre, Tänzer und Solisten zu einer sinnfälligen Choreografie zu binden, die jene Geschichte, die bei Harnoncourt so zum Greifen deutlich wird, auch optisch umzusetzen.

Was sich unter dem Titel Neuinszenierung ereignet, ist vielmehr eine Aneinanderreihung läppischer Bildchen und kabarettistischer Arrangements von billigstem Zuschnitt. Vor allem die vielen Massenszenen, die Purcell dem Theaterstück John Drydens zum rechten Aussingen der kämpferischen oder feierlichen Begebnisse auf den Weg mitgegeben hat, werden zur reinen Peinlichkeit. Wenn Chorsänger und Tänzer nur noch in Trippelschrittchen zur Musik hopsen, weil offenkundig kompliziertere Bewegungsabläufe vermieden werden müssen, wenn sie nicht wissen, wie sie ihre Nebenmänner und -frauen anfassen sollen beim neckischen Ringelreihen, weil beim Probieren offenbar nicht einmal für solche grundsätzlichen Arrangements Sorge getragen wurde, dann rutscht die Komödiantik in Bereiche ab, deren Unbedarftheit sich nicht einmal die Klassen 7a und 7b bei einer Darbietung des Maturajahrgangs im Schultheater bieten lassen würden.

Was Wunder also, dass das Festspielpublikum, das ja immerhin Eintrittspreise in enormen Höhen entrichtet, zuletzt recht unfreundlich reagierte, sobald es Flimms ansichtig wurde und seines Bühnenbildners Klaus Kretschmer, der, zugleich technischer Direktor der Festspiele, einige bunt mit Farbe und Graffiti-Sprüchen bemalte Arkaden hinzu gebaut hat.

Nette Einfälle werden zu Mätzchen

Auf der Habenseite der szenischen Gestaltung dieser "Dramatick Opera", wie sie im Original heißt, sind bestenfalls die Kostüme Birgit Hutters zu verbuchen, die manch hübschen Akzent setzen, indem sie einen charakteristischen Couture-Bogen zwischen archaisierenden Fellgewändern und modernen Badekostümen spannen. Wenn ein Zauberer die Welt kurzerhand gefrieren lässt, dann wandelt der Chor mit einem Mal in Pinguin-Gestalt. Ungeschickt wirkt es jedoch schon wieder, wenn es allzu lang dauert, bis die Polar-Masken wieder abgelegt sind. Wie überhaupt die nettesten Einfälle in dieser Produktion mangels sensibler Einbindung in ein theatralisches Kontinuum zu Mätzchen verkommen.

Das avisierte neobarocke Zaubertheater entsteht so nicht. Überdies muss Michael Martens den König Arthur wie einen lächerlich degenerierten Popanz spielen, in den keine Frau der Welt, blind oder sehend, sich je verlieben könnte. Das zauberhafte Damenpaar - die Emmeline von Sylvie Rohrer hat mit Ulli Maier eine resch-liebenswerte Kammerdienerin zur Seite - bleibt verloren zwischen der kasperlhaften Briten-Sippschaft und den Sachsen, die der Regisseur als brüllende wilde Gorillahorde mit Stahlhelmen über die Bühne jagt.

Drydens Stück, das Purcells Musik zum theatralischen Kosmos weiten sollte, würde durch ein behutsam ausbalanciertes Spannungsverhältnis zwischen den beiden Lagern zur feinsinnigen Parabel. Die billige Aneinanderreihung von Plattitüden, wie sie in Salzburg jetzt zu erleben ist, macht exzellente Schauspieler wie Roland Renner (als heiser dräuender, teuflischer Magier) oder Alexandra Henkel (der trippelnde, ungeschickt-geschickte Luftgeist) zu Statisten in einem unbewältigten Theaterversuch.

Primitive Witzchen

Der erreicht seinen Tiefpunkt, wenn der Zauberer Merlin Christoph Bantzers plötzlich verkleidet als zu spät kommender weiblicher Festspielgast im Zuschauerraum erscheint, um primitive Witzchen über Festspiel-Vergangenheit und -Gegenwart zu reißen. Da wartet der Zuschauer nur noch, dass der Concentus musicus durch die Banda des Mainzer Karnevals verstärkt würde, um dem Publikum akkordweise anzuzeigen, wann dreimal kurz gelacht werden sollte.

Wo immer die Chance zu theatralischer Poesie aufblühen könnte (dergleichen passiert selbst Jürgen Flimm das eine oder andere Mal), zerhaut der Regisseur sie mit seinem inszenatorischen Vorschlaghammer sogleich und restlos. Da benimmt er sich im Regiesessel etwa so wie seine Sachsen-Krieger, wenn sie ihren Gott Wotan anrufen, nein: anbrüllen und -grölen.

Auf verlorenem Posten sind hier naturgemäß auch die Gesangs-Solisten, die teils vorzügliche Vokalarbeit leisten, als Grimassen schneidende Komparserie aber in den szenischen Verlauf eingebunden sind. Michael Schades zauberisch lyrischer Hirtengesang wird dennoch so im Ohr bleiben wie manche Sopran-Phrase von Barbara Bonney oder Isabel Rey. Birgit Remmert und Oliver Widmer singen so untadelig wie der blendend vorbereitete Staatsopernchor, den die Choreografie von Catharina Lühr freilich nicht einmal im musikalisch gewaltig gesteigerten Schluss-Tableau anders als knieweich über die Bühne schleichen lässt.

Was da an szenischen Möglichkeiten verspielt worden ist, reicht für drei Premieren-Flops. Und macht Sehnsucht nach einer konzertanten Aufführung in gleicher musikalischer Besetzung. Mit geschlossenen Augen nahm sich's aus wie eine hinreißende Barock-Zauberei.