Der fliegende Holländer

Richard Wagner

Das erste der zehn vom Komponisten für Bayreuth kanonisierten Musikdramen

→ TEXTBUCH

→ HANDLUNG UND MUSIK

Vom Fliegenden Holländer gibt es mehrere musikalische Fassungen. Die erste stammt nicht einmal von Wagner...

Pierre-Louis Dietsch

Aus Geldnot sah Wagner sich gezwungen, die Idee zu diesem Werk - in Form eines Handlungsentwurfs in Prosa, wie er ihn für all seine Werke vorab notierte - an die Pariser Oper zu verkaufen. Ihm selbst gelang es nicht, einen Kompositionsauftrag zu bekommen.So fiel dem im übrigen vor allem durch Plagiatsvorwürfe in die Musikgeschichte eingegangenen Pierre-Louis-Dietsch (1808 - 1865), den Rossini als Kapellmeister an die Pariser Oper empfohlen hatte, die Ehre zu, Le vaisseau fantôme in Musik zu setzen. Die Uraufführung dieser Version der Geschichte auf ein Libretto von von Paul Foucher und Henry Révoil fand im November 1842 an der Pariser Oper statt.

Marc Minkowski hat mit seinen Musiciens du Louvre eine Einspielung gemacht, auf der Fragmente aus Dietschs Komposition mit den entsprechenden Abschnitten aus der Vertonung Wagners konfrontiert werden.

Marc Minkowski hat mit seinen Musiciens du Louvre eine Einspielung gemacht, auf der Fragmente aus Dietschs Komposition mit den entsprechenden Abschnitten aus der Vertonung Wagners konfrontiert werden.

Heinrich Heine

Die Inspiration zur Verarbeitung des Holländer-Mythos kam für Wagner ursprünglich von der Lektüre: Heinrich Heines Memoiren des Herrn Schnabelewopski enthalten eine Passage, in der Schnabelewopski von einem Theaterbesuch berichtet, bei dem das Drama des ewig auf die Sieben Weltmeere verbannten Kapitäns aufgeführt wurde.Heines Schilderung des Handlungsverlaufs enthält alle wesentlichen Passagen von Wagners Drama, auch den Erlösungs-Schluß - allerdings fehlen die häuslichen Geschichten und die Figur des Jägers Erik, die im Zentrum der Oper stehen.

Sie mußte Wagner hinzuerfinden, um einen glaubwürdigen Handlungsverlauf und eine intensivere dramaturgische Spannung zu erreichen. Bei Heine ist der Erzähler von der Handlung abgelenkt. Just in dem Moment, da der »fliegende Holländer« die erlösende Jungfrau geefunden hat und sie - bei Heine heißt sie Katharina - ihm »Treue bis in den Tod« schwört, wirft Schnabelewopski eine lachende junge Dame vom nächsthöheren Rang Orangenschalen an den Kopf. Woraus sich ein Stelldichein im Theaterfoyer ergibt. Der Erzähler kehrt erst zum Finale des Stücks in den Zuschauerraum zurück.

Bei Wagner fehlt denn auch jegliche ironische Brechung der Geschichte, die Heine mit den Worten quittiert:

Die Moral des Stückes ist für die Frauen, daß sie sich in acht nehmen müssen, keinen Fliegenden Holländer zu heiraten; und wir Männer ersehen aus diesem Stücke, wie wir durch die Weiber, im günstigsten Falle, zugrunde gehn.

Wagner bearbeitet den Stoff mit dem ihm eigenen Ernst, weist aber dem erlösenden Schluß zunächst noch nicht jene transzendente Qualität zu, die er durch Hinzufügung verklärender musikalischer Passagen sowohl dem Ende der Ouvertüre als auch dem Finale der Oper abnläßlich der Bearbeitung für die Wiener Premiere von 1860 zuweist.

Die Zweifassung erleichtert auch Wagners zentraler Frauenfigur, der Senta, ihren Part, indem die Ballade einen Ganzton nach unten versetzt wird und nun in g-Moll steht.

Realistische Vorbilder

Die stürmischen Passagen zur Charakterisierung des aufgewühlten Meers, die dann im wütend der Mannschaftschöre auf dem Höhepunkt des dritten Aufzugs ihr dramaturgisches Pendant finden, sind Reflexionen von Natureindrücken, die Wagner auf der Überfahrt von Riga nach London (auf der Flucht vor seinen Gläubigern) empfangen hatte. Auch die Seemannsbräuche und -chöre beobachtete und belauschte er bei dieser Gelegenheit genau.mehr zur Entstehung

Aufnahmen

Eine vielgepriesene Gesamtaufnahme entstand 1968 unter der Leitung von Otto Klemperer in London. Wobei die Tonschönheit der Stimmen hier gewiß nicht im Vordergrund steht. Die Intensität des Gesangs aber entspricht jenem dramaturgischen Hochdruck, den Klemperer mit dem Orchester erzeugt. Das wird noch viel deutlicher in jenem Tondokument, das anläßlich von konzertanten Live-Aufführungen in der Zeit der Aufnahmesitzungen entstand. Da geht dann zwar allerhand schief, aber die Gesamtwirkung ist atemberaubend - nicht einmal durch die Tatsache, daß Klemperer - wie Wolfgang Sawallisch bei seiner Bayreuther Produktion (der schnellsten aller Zeiten! auf Philips dokumentiert) - die dreiaktige Version gewählt hat und auf die von Wagner komponierten Überleitungsmusiken verzichtet, die das Werk zu einer pausenlosen Einheit verbinden.

Eine vielgepriesene Gesamtaufnahme entstand 1968 unter der Leitung von Otto Klemperer in London. Wobei die Tonschönheit der Stimmen hier gewiß nicht im Vordergrund steht. Die Intensität des Gesangs aber entspricht jenem dramaturgischen Hochdruck, den Klemperer mit dem Orchester erzeugt. Das wird noch viel deutlicher in jenem Tondokument, das anläßlich von konzertanten Live-Aufführungen in der Zeit der Aufnahmesitzungen entstand. Da geht dann zwar allerhand schief, aber die Gesamtwirkung ist atemberaubend - nicht einmal durch die Tatsache, daß Klemperer - wie Wolfgang Sawallisch bei seiner Bayreuther Produktion (der schnellsten aller Zeiten! auf Philips dokumentiert) - die dreiaktige Version gewählt hat und auf die von Wagner komponierten Überleitungsmusiken verzichtet, die das Werk zu einer pausenlosen Einheit verbinden. In Bayreuth gelang Joseph Keilberth eine packende Aufführung (Decca/Testament in Stereo!) mit einem überragenden Titelhelden: Hermann Uhde ist der Holländer an der Seite der überreif, aber imposant tönenden Astrid Varnay und dem exzellenten Ludwig Weber als Daland. Rudolf Lustigs Erik kann freilich weder mit James King (live) noch Ernst Kozub (Studio) bei Klemperer mithalten.

In Bayreuth gelang Joseph Keilberth eine packende Aufführung (Decca/Testament in Stereo!) mit einem überragenden Titelhelden: Hermann Uhde ist der Holländer an der Seite der überreif, aber imposant tönenden Astrid Varnay und dem exzellenten Ludwig Weber als Daland. Rudolf Lustigs Erik kann freilich weder mit James King (live) noch Ernst Kozub (Studio) bei Klemperer mithalten. Von teils überwältigendem Zuschnitt ist der Bayreuther Mitschnitt unter Karl Böhms Leitung - mit dem machtvollen Thomas Stewart, Gwyneth Jones, einer Senta, "expressiv bis in den Tod", und dem grandiosen Daland von Karl Ridderbusch (DG). Aus dem Stereo-Zeitalter die definitive Version.

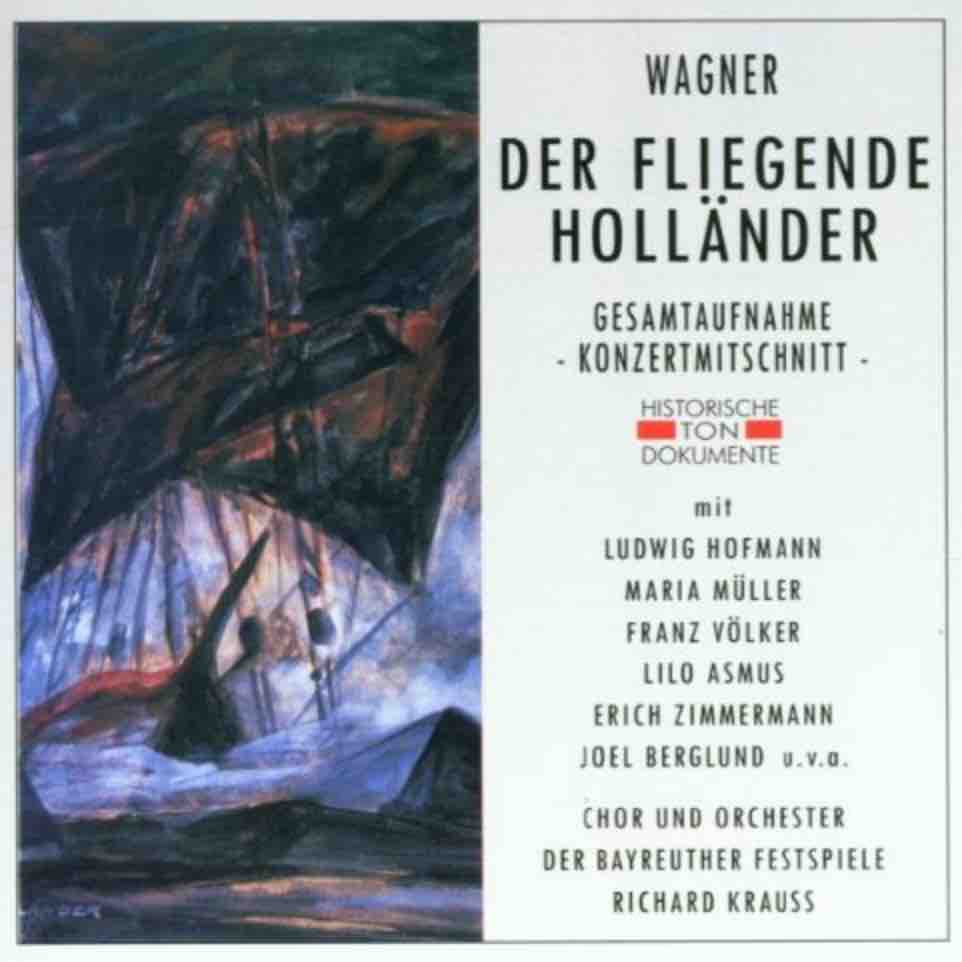

Von teils überwältigendem Zuschnitt ist der Bayreuther Mitschnitt unter Karl Böhms Leitung - mit dem machtvollen Thomas Stewart, Gwyneth Jones, einer Senta, "expressiv bis in den Tod", und dem grandiosen Daland von Karl Ridderbusch (DG). Aus dem Stereo-Zeitalter die definitive Version. Unter technisch weitaus weniger günstigen Bedingungen entstand in Bayreuth 1942 ein Livemitschnitt unter der Leitung von Richard Kraus, der vor allem deshalb erwähnenswert ist, weil darauf zwei bedeutende Stimmen zu hören sind, die ihre Rollen in besonderem Licht leuchten lassen: Maria Müllers Senta vereint jugendlich-mädchenhaften Ton mit großer Ausdruckskraft - eine rare Mischung! - und Franz Völker läßt hören, was man aus der undankbaren Partie des Erik machen kann - eine Leistung, die später (auch ungter weitaus besseren Aufnahmebedingungen) nie egalisiert worden ist.

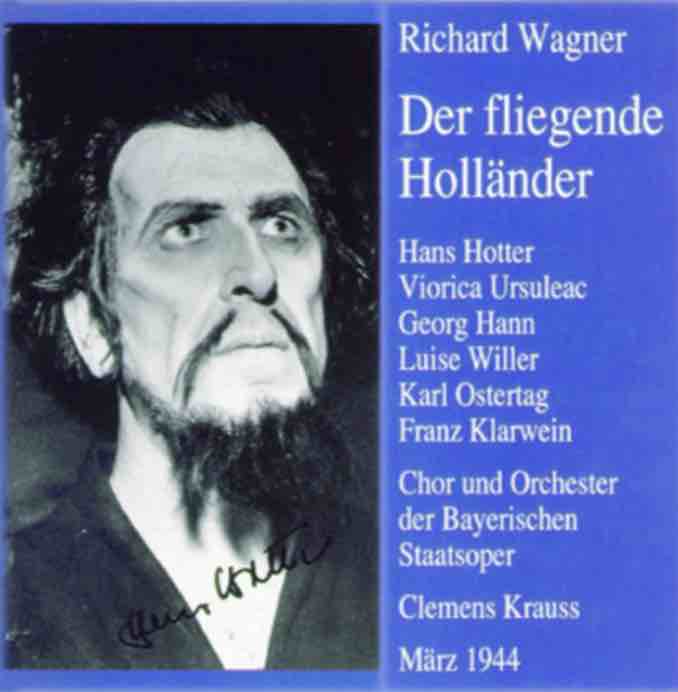

Unter technisch weitaus weniger günstigen Bedingungen entstand in Bayreuth 1942 ein Livemitschnitt unter der Leitung von Richard Kraus, der vor allem deshalb erwähnenswert ist, weil darauf zwei bedeutende Stimmen zu hören sind, die ihre Rollen in besonderem Licht leuchten lassen: Maria Müllers Senta vereint jugendlich-mädchenhaften Ton mit großer Ausdruckskraft - eine rare Mischung! - und Franz Völker läßt hören, was man aus der undankbaren Partie des Erik machen kann - eine Leistung, die später (auch ungter weitaus besseren Aufnahmebedingungen) nie egalisiert worden ist.  Clemens Krauss stand am Pult, als in den letzten Kriegsmonaten in München vom Reichsrundfunk noch Opernproduktionen aufgezeichnet wurden: Da ist Hans Hotters jugendlicher, ungemein expressiver Holländer zu erleben, ohne furcht und Tadel für Höhen und Tiefen, die Wagner ihm zumutet, aber voller Verzweiflung über sein Schicksal.

Clemens Krauss stand am Pult, als in den letzten Kriegsmonaten in München vom Reichsrundfunk noch Opernproduktionen aufgezeichnet wurden: Da ist Hans Hotters jugendlicher, ungemein expressiver Holländer zu erleben, ohne furcht und Tadel für Höhen und Tiefen, die Wagner ihm zumutet, aber voller Verzweiflung über sein Schicksal. Wobei Krauss mit enormem dramatischem Impetus, dabei aber erstaunlich »genau« dirigiert. Doch begegnen Hotters anrührende Leidenstöne nicht einer Maria Müller, sondern Krauss' Ehefrau Viorica Ursuleac - und deren Senta tönt nicht annähernd so innig und schön . . .