Johann Strauß (Sohn)

1825 - 1899

Die späten Jahre des »Walzerkönigs«

Das Ziel scheint erreicht: Am 1. Jänner 1892 hebt sich im Wiener Hofoperntheater der Vorhang über der Premiere von »Ritter Pásmán«. Johann Strauß hat eine Oper geschrieben!

Der Walzerkönig und trotz aller Höhen und Tiefen des erbarmungslosen Theaterlebens unumstrittener Meister der Wiener Operette im »ernsten Genre« -- das sorgt für neugieriges Staunen. Sein Leben lang hat Strauß sich als Kapellmeister für die fortschrittlichsten Werke seiner Zeit eingesetzt. Richard Wagner, der »Zukunftsmusiker«, war ihm in manchem kompositionstechnischen und instrumentatorischen Detail ein Lehrmeister.

Kaum ist nun die erste und einzige Strauß-Oper uraufgeführt, regt sich der Widerstand der ästhetischen Vordenker: Steckt zuviel Ehrgeiz in der Partitur?

Indem Johann Strauß häufig zu viel sagen will, sagt er uns zuweilen zu wenig.

So urteilt das »Weltblatt« am 3. Jänner 1892.

Und der »Kikeriki« setzt gewohnt spöttisch hinzu:

Nach Zeitungsberichten soll es Leute gegeben haben, welche bitterlich geweint, weil sie zur Premiere von ,Ritter Pásmán' kein Billet erhalten konnten; nach den Informationen des ,Kikeriki' haben jene, welche dieser Vorstellung im Opernhause beiwohnten, nach Schluß derselben das Gleiche gethan!

Strauß weist es als Zumutung zurück, als ihm der Operndirektor Wilhelm Jahn vorschlägt, die allseits beklatschte Ballettmusik des »Pasman« freizugeben, um damit eine auch nicht gerade zündende Oper von Pietro Mascagni auszustaffieren. Wenn die Tanzeinlagen den »Pasman« nicht davor retten konnten, in der Versenkung zu verschwinden, dann sollen sie auch keinem anderen zugute kommen, entscheidet der Komponist. Wie man mit Tanzmusik Erfolg hat, weiß er selber ziemlich genau.

Debüt »gegen«Strauß-Vater

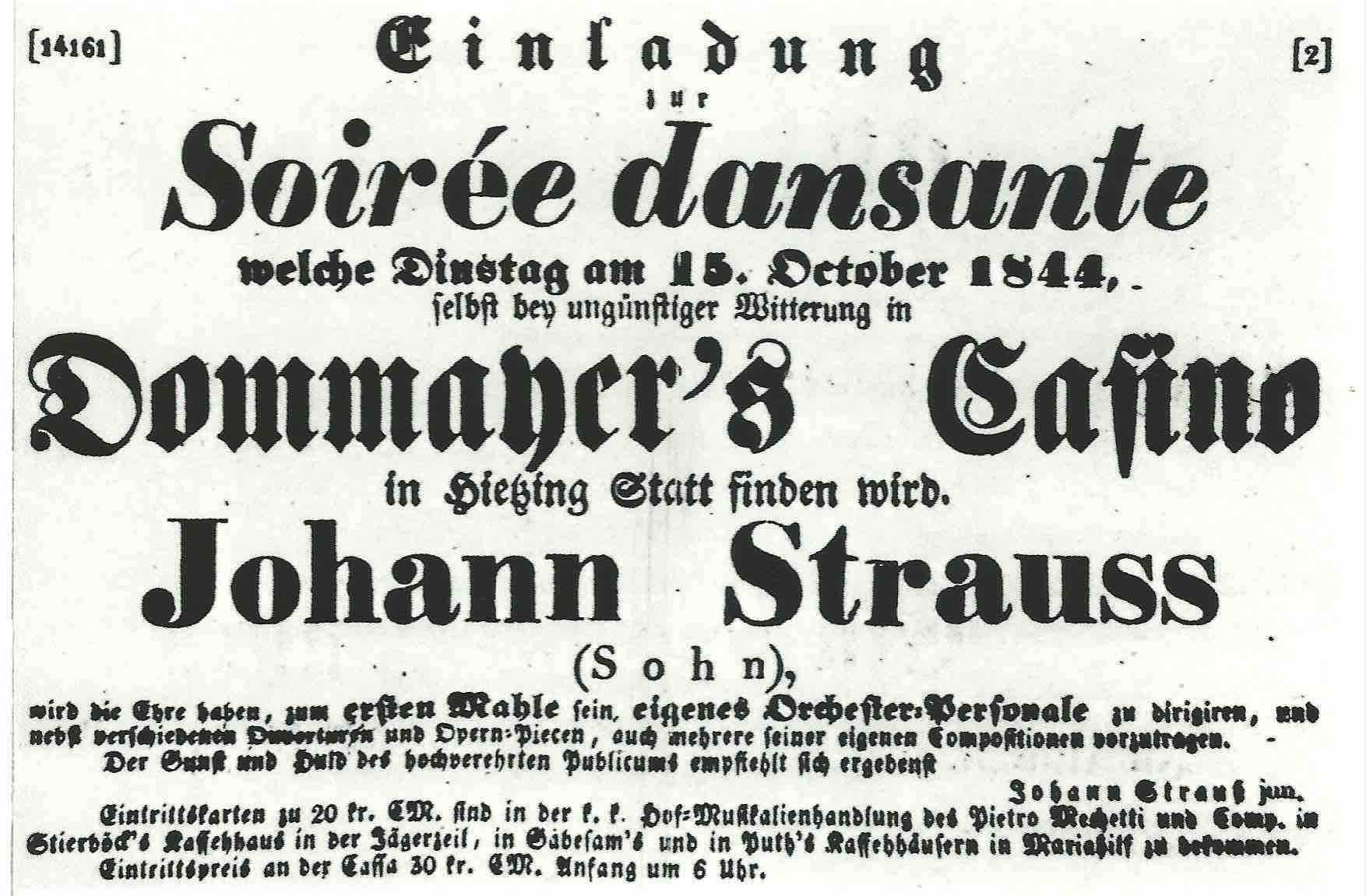

Und die Wiener bestätigen es ihm im Jahre 1894 noch einmal sozusagen hochoffiziell:  Im Oktober dieses Jahres jährt sich das spektakuläre Debütkonzert des »Johann Strauß Sohn« in Dommayers Casino zum fünfzigsten Mal.

Im Oktober dieses Jahres jährt sich das spektakuläre Debütkonzert des »Johann Strauß Sohn« in Dommayers Casino zum fünfzigsten Mal.

Der Vater hatte es damals zu verhindern versucht.

Mittlerweile ist der Sohn längst unbestrittener Herrscher der Unterhaltungsmusik. Sogar aus Amerika reist eine Delegation von Musikern an, die Strauß in Erinnerung an seine Auftritte in Boston und aus Anlaß seiner »Goldenen Hochzeit mit Frau Musika« einen silbernen Lorbeerkranz überreichen.

Weder die ausländischen Gäste noch die fröhlich feiernden Wiener ahnen freilich, wie sehr der Walzerkönig längst Mühe hat, an frühere Erfolge anzuknüpfen, ja überhaupt einen neuen Walzer zu schreiben. Die Ansprüche, die er selber an sich stellt, sind hoch, denn ein schwaches Werk an die Öffentlichkeit zu lassen, das kann sich Johann Strauß auf seinem ureigenen Gebiet nicht leisten.

Der letzte Meisterwalzer

Die Entstehungsgeschichte des gern als »letzter Meisterwalzer« apostrophierten Opus 443, »Seid umschlungen Millionen«, beweist, daß der älter gewordene Strauß die Komposition einer neuen Walzerfolge bereits als ein Martyrium empfindet. Immerhin erlebt der Komponist damit einen letzten Uraufführungs-Triumph.

Verleger Simrock meldet zweieinhalb Monate nach Drucklegung aber lediglich 6000 verkaufte Exemplare. Strauß hatte sich für diese Zeit wenigstens das Sechsfache ausgerechnet. Auch muß er dem Verleger zugeben, daß er im Moment gerade von den Wiener Militärkapellmeistern und Musikalienhändlern boykottiert wird, »eine Verschwörung«, wie er an Simrock schreibt.

Tatsächlich ist der Stern des Walzerkönigs im Sinken. Mit seinem nächsten großen Werk kehrt Johann Strauß zur Operette zurück. »Fürstin Ninetta« nach einem Libretto von Hugo Wittmann und Julius Bauer gerät jedoch bald in Vergessenheit.

Anders als zeitgenössische Karikaturen mutmaßen, läßt sich auch mit Operette nicht mehr so viel Geld verdienen. »Ninetta« hinterläßt dem Repertoire nur ein einziges Kind: die sogenannte »Neue Pizzicato-Polka«.

Nicht viel besser ergeht es »Jabuka«, für die Strauß wieder einmal die ungarisch-slawische Karte ausspielt. Oft in seiner Karriere ist ihm schon das Talent zugute gekommen, sich in allen musikalischen Sprachen ausdrücken und die Zungenschläge der verschiedenen unter dem Doppeladler vereinten Völker trefflich nachahmen zu können. Bereits in der politischen Aufbruchsstimmung Mitte der vierziger Jahre hat er serbische Melodien verwendet.

Südslawisches . . .

Im »Zigeunerbaron« feiert der Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn musikalische Urständ. Jetzt feiert man in einer Schenke im serbischen Südungarn und in einem nahe gelegenen Schloß rund um die ganz auf das komische Talent Alexander Girardis zugeschnittenen Auftritte des Joschko ein deftiges »Apfelfest«.

»Wir haben unseren Jean bereits in verschiedenen Gestalten gesehen, aber - er mußte uns einmal südslawisch kommen«, kommentieren die »Humoristischen Blätter«. Den Unterton, der dabei mitschwingt, haben die Zeitgenossen wohl verstanden. In den Gazetten mehren sich die unverhohlen deutschtümelnden Glossen, Karikaturen und Kommentare, die vor allem eine Tendenz immer häufiger propagieren: den Antisemitismus.

Strauß als Operetten-Figur

Der Zufall will es, daß das Bühnenjubiläum, das Strauß mit einer Aufführung von »Jabuka« im Theater an der Wien begeht, mit dem 50. Geburtstag des nicht zuletzt dank seiner antisemitischen Agitation höchst populären Wiener Bürgermeisters Lueger (»Wer ein Jud' ist, bestimm' ich«) zusammenfällt. Das gibt manchen Zeitungen Gelegenheit, beide Jubilare als besonders »deutsche« Persönlichkeiten zu feiern.

In derselben Ausgabe des »Kikeriki«, die mit einer geifernden »Judenlitanei« zu Ehren Luegers anhebt, findet sich die Rezension eines eigens zum Strauß- Jubiläum arrangierten musikalischen Abends im Carltheater, der die ersten musikalischen Schritte des Walzerkönigs zum Thema hat: »Der elfjährige Johann Strauß wird vom Genius geküßt und komponiert seinen ersten Walzer _ das ist der Succus des Festspiels«, in dem der gefeierte Operettenkomponist erstmals selbst zum Bühnenhelden wird.

»Waldmeister«

Das folgende Jahr sieht die wirkungsvollste der späten Strauß-Operetten zum erstenmal, »Waldmeister«, und es ist vielleicht kein Zufall, daß die Kommentatoren im Libretto Parallelen zur »Fledermaus« entdecken. Anklänge werden vom Autor, Gustav Davis, wohl bewußt gesucht, um an den großen Erfolg des Vorgängerstücks anknüpfen zu können.

Manche Zeitgenossen wollen in der Musik des »Waldmeister« bereits spüren, »daß der Meister alt zu werden beginnt«.

Ob Strauß solche Seitenhiebe kränken, ist nicht dokumentiert. Jedenfalls ist er aus dem Rampenlicht des musikalischen Lebens der Kaiserstadt längst verschwunden, lebt mehr und mehr zurückgezogen, verbringt seine Sommer wie die Mitglieder des Kaiserhauses in Bad Ischl, die kalte Jahreszeit aber in Wien, ohne große gesellschaftliche Verpflichtungen einzugehen. Freunde und Kollegen wie Richard Genée oder Franz von Suppé sterben. Die Konzertagenden sind seit langem auf seinen Bruder Eduard übergegangen.

Konkurrenten

Wird der Vielbewunderte unmodern? Vergleicht man die Reaktionen auf seine letzten Operetten mit jenen, die etwa Carl Zellers »Vogelhändler« provoziert, der seit seiner Uraufführung im Jahr 1891 zu den beliebtesten Werken des Genres zählt, dann verstärkt sich der Eindruck, daß die Unterhaltungsmusik dieser Tage über die stilistischen Vorgaben des Walzerkönigs tatsächlich schon hinausgewachsen ist.

Von Carl Michael Ziehrer, seit 1885 Kapellmeister des Hoch- und Deutschmeisterregiments Nr. 4, kommen in den neunziger Jahren regelmäßig mehr Werke in Druck als von Strauß, von dem etwa 1895 nur noch fünf Novitäten avisiert werden. Ziehrer bringt es im selben Jahr in Wien auf 18 neue Opusnummern, Emil Waldteufel auf zehn, und der neue Mann aus Berlin, Paul Linke, ist bereits mit elf druckfrischen Werken im Musikalienhandel vertreten.

Unvernünftige »Vernunft«

Die Gewichte haben sich verlagert. Das Genie fühlt sich zunehmend isoliert und kann sich auch jenes großen Operettenprojekts nicht recht erfreuen, das sein letztes werden soll: »Die Göttin der Vernunft« nach einem Libretto von Alfred M. Willner und Bernhard Buchbinder reizt Straußens Phantasie nur sporadisch.

Die Handlung, die ausgerechnet während der Schreckensherrschaft Robespierres im Gefolge der Französischen Revolution angesiedelt ist, inspiriert ihn kaum zu zündenden Melodien. Mehr als einmal will Strauß die Komposition abbrechen. Der Vertrag mit dem Theater an der Wien zwingt ihn jedoch zur Vollendung.

Der Melodienquell versiegt

Wie lustlos sie absolviert wird, verrät eine bezeichnende Episode: Die Uraufführung am 13. März 1897 muß ohne Ouvertüre auskommen. Der Meister liefert sie erst nach Wochen ab.

»Ökonomisch« umschreibt Richard Heuberger freundlich das Faktum, daß Strauß seine »Göttin der Vernunft« weit weniger verschwenderisch mit Einfällen bedacht hat als frühere Operetten. Der »Kikeriki« formuliert weniger höflich: »Man muß endlich einmal die Wahrheit sagen: Strauß' Melodienquell ist versiegt.«

Das Ballett-Projekt

Nur einmal noch gelingt es Wiener Veranstaltern, den Komponisten zu einer Theaterarbeit zu überreden. Es soll ein Projekt werden, das den Vorlieben und Stärken des Meisters entgegenkommt: Was liegt für den absoluten Meister der Tanzmusik näher, als endlich ein Ballett zu schreiben? Freilich, es muß ein Ballett für die Kompanie der Hofoper sein.

Aus dem Wettbewerb (!) für ein geeignetes Libretto _ ein anonymer, nie identifizierter Einsender erhält via Rechtsanwalt das ausbedungene Preisgeld von 4000 Kronen _ geht eines zu »Aschenbrödel« als Sieger hervor. Das alte Märchen wird in die Gegenwart verlegt, und Strauß kommt trotz anfänglichem Feuereifer mit dem Komponieren nicht voran und kann nur die Skizze des Werks zu Ende bringen.

Der letzte Akt

Zu Pfingsten 1899 dirigiert er noch einmal in der Hofoper die Ouvertüre zur »Fledermaus«. Dann verschlechtert sich sein Gesundheitszustand. Am 27. Mai muß er sich mit Schüttelfrost ins Bett zurückziehen. Er wird sich nicht mehr erheben. Am 3. Juni hat laut ärztlicher Diagnose »die Entzündung beide Lungenflügel in ihrer ganzen Ausdehnung ergriffen«. Kurz nach 16 Uhr stirbt Johann Strauß. Adele ist bei ihm.

Im Volksgarten erklingt gerade seine Musik _ zur höheren Ehre der Strauß-Dynastie: Eduard Kremser dirigiert das Konzert zugunsten eines »Lanner-Strauß-Vater-Denkmalfonds«. Da wird die Musik unterbrochen. Die Todesnachricht hat sich verbreitet. Kremser übermittelt sie dem tief betroffenen Publikum. Nach angemessener Frist des Gedenkens erklingt jene Musik, die bald in aller Welt als Inbegriff wienerischer Kultur gelten wird und die dem Namen Johann Strauß bleibenden Klang bewahrt: der »Donauwalzer«.

Journalistenpoesie

Wien trägt wieder Trauer; und sie fällt vielleicht noch intensiver aus als die staatlich verordnete nach der Ermordung der Kaiserin im September 1898. Die Zeitungen veröffentlichen Nachrufe, die in romantische Journalistenpoesie ausarten:

Gestern Nachmittags hat der Souverän im Weltreiche des Dreivierteltakts seinen letzten Seufzer ausgehaucht, der hellblickende Liebling der Wiener Tonmuse, der Seelenvertraute aller Wiener und Wienerinnen die Augen zum ewigen Schlafe geschlossen. Die geschmeidige Gestalt des ewigen Jünglings die sich wiegend dem Rhythmus überließ, wie die Tanne dem Lenzwinde, ist im Todesfroste erstarrt, die leidenschaftlichen Hände, die wechselnd den Fiedelbogen im Takte schwangen oder über die Saiten tanzen ließen, sind fromm über die Brust gefaltet, die kein melodischer Odem mehr schwellt.

Während der Autor dieser Hymne paradoxerweise »Herzensthränen am Sterbelager dieses Unsterblichen« vergießt, treibt in anderen Blättern die notorische Haßliebe, die den Wiener mit dem Tod verbindet, seltsame Blüten.

Der »Kikeriki« macht seiner Bestimmung als »humoristisches Volksblatt« alle Ehre, indem er am 8. Juni auf der Titelseite ein Gedicht unter dem Titel »Johann Strauß an der Himmelstür« veröffentlicht, ein Gedicht, das die Vorstellung von der Erstarrung im »Todesfrost« ein wenig relativiert: Engel führen den Komponisten vor den heiligen Petrus. Der aber will Beweise, daß es sich bei dem Neuankömmling tatsächlich um den berühmten Meister aus Wien handelt. Strauß muß einen Walzer aufspielen.

Der Erfolg ist ihm auch im Jenseits sicher:

Da hört ma alle Engerln jubeln,

Sie tanzen glei im Sechserschritt

und singen, wie nur Engerln singen,

Im Chor ,Die blaue Donau' mit.

,Herein mit ihm!', schreit jetzt der Peterl,

,Der Johann Strauß is'! Nur herein!

Willkommen, Brüderl, mit der Geigen,

Jetzt wird's im Himmel lusti sein!'

Götterdämmerung

Was folgt, ist eine »Götterdämmerung«. Bruder Eduard inszeniert sie auf Raten. 1901 aber, knapp zwei Jahre nach dem Tod Johanns, löst er die vom Vater gegründete und in aller Welt bewunderte Strauß-Kapelle auf _ und vernichtet in einer beispiellosen Aktion im Jahre 1907 das gesamte Notenarchiv der Familie.

Vor dem Brennofen einer Wiener Fabrik sitzt er im Lehnstuhl und überwacht, wie Stöße um Stöße von Orchesterstimmen und Partituren dem Feuer übergeben werden.

Mit einer solchen Tat endet unrühmlich die glanzvolle Historie eines wienerischen Welterfolgs. Die Söhne und Enkel Eduards, Johann III., Eduard II. und Eduard III., versuchen später, die Strauß-Kapelle zu revitalisieren.

Die wahre »Strauß-Saga« geht jedoch in den Brennöfen in Rauch auf.