Klavierkonzert Nr. 1

Johannes Brahms

Der gewaltige Orchestersturm, mit dem das d-Moll-Konzert einsetzt, scheint Brahms als Klangvision regelrecht überfallen zu haben. Welche Form er annehmen sollte, dürfte für den Komponisten zunächst vollkommen unklar geblieben zu sein. Er skizziert mit dem musikalischen Material zunächst eine Sonate für zwei Klaviere, entwickelte es danach zu Skizzen für eine Symphonie.

Erst im letzten Anlauf wurde daraus das Klavierkonzert op. 15 und damit sein erstes groß angelegtes Orchesterwerk. Der Entstehungsprozeß nahm fünf Jahre in Anspruch. 1859, nach der Erstaufführung, legte der Komponist noch einmal Hand an die Partitur, bevor sie in Druck ging.

Es ist viel über die subjektiven Untertöne spekuliert worden, die in diesem leidenschaftlichen Werk zu hören sind. Der Kompositionsprozeß hatte 1854 eingesetzt - mit Beginn der schweren Krankheit des Freundes und Förderers Robert Schumann. Der langsame Satz ist vielfach als tönendes Requiem für Schumann interpretiert worden; und damit vielleicht auch als erste klingende Botschaft von Brahms' aufkeimender Liebe zu dessen Frau, Clara.

Wie der Entstehungsprozeß, verlief auch die Geschichte der Uraufführung des d-Moll-Konzerts zäh. Erste halböffentliche Proben fanden - in der ursprünglichen Klang-Gestalt an zwei Klavieren - im privaten Kreis um den Geiger und Freund Joseph Joachim statt. Die eigentliche Premiere erlebte Leipzig mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Julius Rietz, der einst Felix Mendelssohn-Bartholdys Assistent in Düsseldorf gewesen war.

Die Reaktion des Publikums war ausgesprochen feindselig. Die Kritik fand kein gutes Wort über Brahms, weder über seine pianistischen Fähigkeiten noch über die Komposition.

Erst die spätere Hamburger Erstaufführung stieß auf freundlichere Resonanz. Vor allem kam dem Konzert zugute, daß sich die arrivierte Pianistin Clara Schumann bald seiner annahm und es immer wieder spielter.

Dank des massiven Orchestersatzes haben schon Brahms' Zeitgenossen immer wieder die symphonischen Dimensionen des Werks betont: Eine Symphonie mit obligatem Klavier, in der das Soloinstrument als Primus inter pares in den Gesamtklang integriert sei, statt - wie in allen vergleichbaren Werken jener Epoche - das Geschehen brillant zu dominieren.

1. Maestoso

Wobei das dialogische Prinzip hier in einem höchst dramatischen Kontext neu definiert zu werden scheint: Der Konzertsaal wird zur Bühne, das Klavier erscheint bei seinem ersten »Auftritt« als kalmierender Deus ex machina, der dem Toben der Orchestermassen besänftigend entgegentritt. Es wird allerdings bald selbst in die immer wieder aufs neue aufgewühlte Szenerie involviert, angestachelt von der insistentesten Triller-Figur, die die Musikgeschichte seit Schuberts B-Dur-Sonate heimgesucht hat.2. Adagio

Erst der langsame Mittelsatz bringt Beruhigung.Benedictus qui venit in nomine Dominischreibt Brahms über die ersten Zeilen des Manuskripts, streicht das Zitat aus der Mess-Liturgie jedoch später wieder durch. Allzu persönlich und jedenfalls nicht grundsätzlich religiöser Natur sind wohl die Stimmungen, die hier beschworen werden. Die meditative Ruhe der Eingangsmelodie wird bald gestört und empfindlich bedroht durch wiederkehrende Attacken, in denen wiederum ein Trillermotiv das Aggressionspotential anzustacheln scheint.

3. Rondo. Allegro non troppo

Das Finale ist deutlich an Beethovens c-Moll-Konzert orientiert. Die Rondoform gibt Gelegenheit, ohne großen dramaturgischen Aufwand eine entspannende lyrische F-Dur-Episode einzufügen, aber auch ein gelehrtes Fugato über das Hauptthema fehlt nicht, ehe sich alles in Wohlgefallen auflösen darf - was angesichts des Konfliktpotentials der vorangegangenen Sätze keineswegs als selbstverständlich gelten darf.Ein zweites soll schon anders lauten,schrieb Brahms nach der Uraufführung über sein erstes Klavierkonzert, durchaus im Bewußtsein, seinen Zuhörern und den Ausführenden eine harte Nuß zu knacken aufgegeben zu haben.

Er sollte sein Versprechen einlösen. Doch dauerte es bis zum Erscheinen des B-Dur-Konzertes mehr als zwei Jahrzehnte.

CD-Empfehlungen

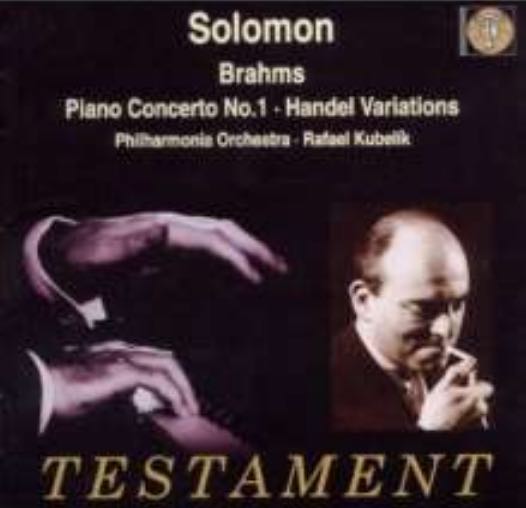

Daß man einem solchen Werk nicht nur mit theatralischer Attitüde beikommen kann, versteht sich - wenn auch Interpreten im XXI. Jahrhundert oftmals glauben damit auszukommen; sie läuft sich tot. Schon die gelungensten der frühen Schallplattenaufnahmen dieses (auch für Aufnahmetechniker heikel auszubalancierenden) Konzerts leben vor allem von ihrer gelungenen Stimmungsmalerei. Da ist etwa die keineswegs fehlerfreie, aber dramaturgisch raffiniert ausgeleuchtete Einspielung durch Arthur Schnabel und George Szell. Sie strahlt eine gewisse Autorität aus durch die Tatsache, daß Schnabel Brahms noch spielen hören konnte; vor allem aber durch die teils atemberaubend verdichtete Atmosphäre in den Piano- und Pianissimo-Passagen inmitten des Kopfsatzes, deren Intensität sich sogar noch nach Jahrzehnten und der technischen Armseligkeit zum Trotz vermittelt. Da ist vor allem die in jeder Hinsicht perfekte Wiedergabe durch Solomon und das Philharmonia Orchestra unter Rafael Kubelik: Hier nimmt sich schon das hörbar aus unterschiedlichen Schichten gefügte Statement des Eingangsthemas ungewöhnlich differenziert aus: Musik statt Lärm, wie man ihn sonst an dieser Stelle meist zu hören bekommt -- mit einem Mal nimmt man wahr, daß abgesehen von den allerersten Takten auch das Orchester hier fein abgestimmt mehrheitlich in Pianoregionen unterwegs ist!

Da ist vor allem die in jeder Hinsicht perfekte Wiedergabe durch Solomon und das Philharmonia Orchestra unter Rafael Kubelik: Hier nimmt sich schon das hörbar aus unterschiedlichen Schichten gefügte Statement des Eingangsthemas ungewöhnlich differenziert aus: Musik statt Lärm, wie man ihn sonst an dieser Stelle meist zu hören bekommt -- mit einem Mal nimmt man wahr, daß abgesehen von den allerersten Takten auch das Orchester hier fein abgestimmt mehrheitlich in Pianoregionen unterwegs ist!Solomons Spiel ist von erstaunlicher Lockerheit, ja Leichtigkeit angesichts des massiven Notentext, fast improvisatorisch, nachdenklich zuweilen. Selten ist man bei diesem d-Moll-Konzerts näher am mozartischen Dialogisieren und weiter entfernt von den zyklopischen musikalischen Architekturwettbewerben, als die sich Aufführungen in unseren Tagen oft darstellen.

Daß die Tugenden des »Concertare« auch im scheinbar so unwirtlichen Ambiente dieser Partitur hochgehalten werden können, vermitteln auch Clifford Curzon und George Szell in ihrem Aufnahme-Klassiker von 1962 - der Beginn des Adagios ist nie selbstverständlicher, schöner konserviert worden als hier. Curzon schlägt in Sachen Wärme und Flexibilität des Tons auch seinen Kollegen Serkin, der mit Szell sechs Jahre später für dieses Konzert ins Studio gegangen ist und sozusagen die intellektuell-analytische Variante eingespielt hat. Ein letztes Statement vor dem Hereinbruch handfesterer, großspuriger Deutungen, die seither den LP- und CD-Markt beherrschen.

Daß die Tugenden des »Concertare« auch im scheinbar so unwirtlichen Ambiente dieser Partitur hochgehalten werden können, vermitteln auch Clifford Curzon und George Szell in ihrem Aufnahme-Klassiker von 1962 - der Beginn des Adagios ist nie selbstverständlicher, schöner konserviert worden als hier. Curzon schlägt in Sachen Wärme und Flexibilität des Tons auch seinen Kollegen Serkin, der mit Szell sechs Jahre später für dieses Konzert ins Studio gegangen ist und sozusagen die intellektuell-analytische Variante eingespielt hat. Ein letztes Statement vor dem Hereinbruch handfesterer, großspuriger Deutungen, die seither den LP- und CD-Markt beherrschen. Von ihnen ist nach wie vor jene durch Emil Gilels und Eugen Jochum (DG) am empfehlenswertesten, denn hier kommt die pianistische Meisterschaft (man höre die Oktavgänge am Ende der Durchführung des ersten Satzes!) mit der organisatorisch-musikantischen Grandeur Jochums auf ideale Weise zur Deckung: hier ist alles kraftvoll, saftig, aber durchaus gestützt von Poesie.

Von ihnen ist nach wie vor jene durch Emil Gilels und Eugen Jochum (DG) am empfehlenswertesten, denn hier kommt die pianistische Meisterschaft (man höre die Oktavgänge am Ende der Durchführung des ersten Satzes!) mit der organisatorisch-musikantischen Grandeur Jochums auf ideale Weise zur Deckung: hier ist alles kraftvoll, saftig, aber durchaus gestützt von Poesie.