Franz Grundheber

* 1937

Franz Grundheber, in Trier geboren und aufgewachsen, war zunächst Offizieranwärter der deutschen Luftwaffe, ehe er sein Gesangstudium in Hamburg vorantrieb und dann in den USA (unter anderem bei Margaret Harshaw) abschloß. Die Hamburgische Staatsoper wurde seine künstlerische Heimat. Der Baßbariton mit der bombensicheren Höhe debütierte dort 1966 als einer der »flandrischen Deputierten« in Verdis Don Carlos.

Franz Grundheber, in Trier geboren und aufgewachsen, war zunächst Offizieranwärter der deutschen Luftwaffe, ehe er sein Gesangstudium in Hamburg vorantrieb und dann in den USA (unter anderem bei Margaret Harshaw) abschloß. Die Hamburgische Staatsoper wurde seine künstlerische Heimat. Der Baßbariton mit der bombensicheren Höhe debütierte dort 1966 als einer der »flandrischen Deputierten« in Verdis Don Carlos.Das dramatische Potential seiner Stimme wurde bald entdeckt. Partien, die er besonders liebte, umspannten eine reiche Palette von Ausdrucksmöglichkeiten von Verdis Rigoletto, Macbeth und Simon Boccanegra über den Scarpia in Puccinis Tosca und den Jochanaan in Richard Strauss' Salome bis zu dessen Barak (Die Frau ohne Schatten). Triumphe feierte Grundheber auch in Partien der musikalischen Moderne, allen voran als Alban Bergs Wozzeck und Doktor Schön (Lulu - eine Oper, in der er zuletzt auch den Schigolch sang) sowie als Moses in Schönbergs Moses und Aron.

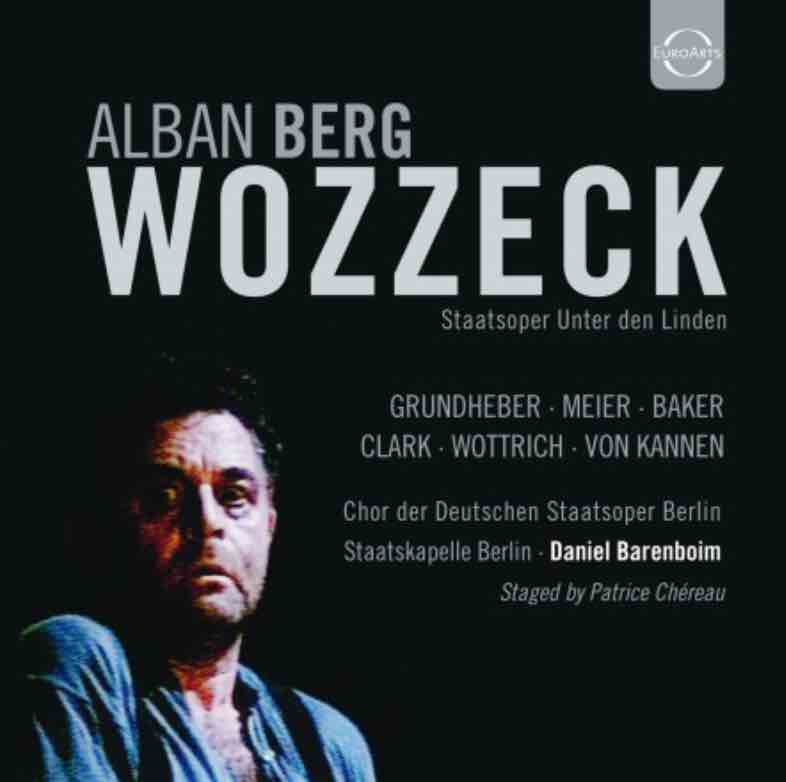

Grundhebers bewegende Gestaltung des Wozzeck ist mehrfach dokumentiert worden - am überzeugendsten in der auch szenisch

atemberaubenden Berliner Produktion von Patrice Chéreau unter Daniel Barenboims Leitung mit Waltraud Meier als Marie.

atemberaubenden Berliner Produktion von Patrice Chéreau unter Daniel Barenboims Leitung mit Waltraud Meier als Marie. Viel bewundert wurde Grundhebers enorme Vokalleistung in er Einstudierung von Strauss' Die Liebe der Danae, bei den Salzburger Festspielen unter Fabio Luisi, wo er den Jupiter in der Originaltonlage sang - Teile der Partie waren bereits anläßlich der Uraufführung einen Halbton heruntertransponiert worden.

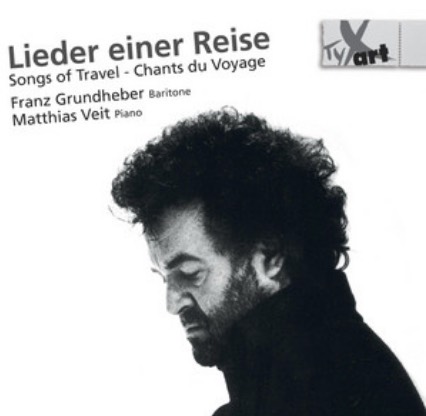

Spät in seiner Karriere hat Franz Grundheber (auf dem Label TyxArt) → seine erste Lied-CD herausgebracht, bezeichnend für ihn die Mischung: Nebst Dramatisch-Tiefgründigem aus Schuberts letztem Lebensjahr unter anderem auch die Jedermann-Monologe von Frank Martin - eine Aufnahme, die jedenfalls der legendären Einspielung Dietrich Fischer-Dieskaus (in der Orchesterfassung mit Martin selbst am Dirigentenpult) an die Seite gesellt werden kann.

Grundheber im Gespräch

Interview: 3. Dezember 2017

Ich spüre die Spannungen in den musikalischen Intervallen

Franz Grundheber vor der Premiere von Bergs Lulu an der Wiener Staatsoper.