Asmik Grigorian

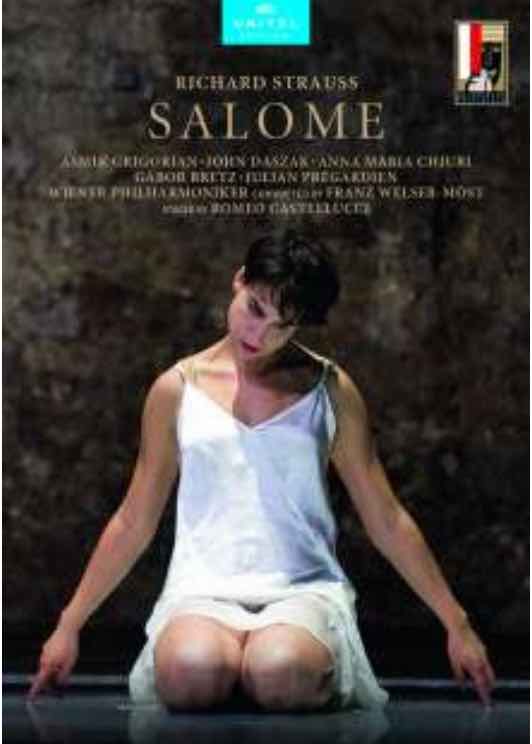

Im Juli 2018 war sie plötzlich »da«: Die Premiere von Richard Strauss »Salome« bei den Salzburger Festspielen hatte Asmik Grigorian zum Weltstar gemacht.

Die Sopranistin mit der dunkel-satt timbrierten, sehr sinnlichen Sopranstimme, die zu effektvollen, metallisch schimmernnden Höhen fähig ist, hatte freilich schon zuvor in aller Welt exquisite Charakterportraits auf die Bühne gebracht - nicht zuletzt in Salzburg in einer bemerkenswerten Produktion des Wozzeck im Bühnenbild von William Kentridge.

Die Sopranistin mit der dunkel-satt timbrierten, sehr sinnlichen Sopranstimme, die zu effektvollen, metallisch schimmernnden Höhen fähig ist, hatte freilich schon zuvor in aller Welt exquisite Charakterportraits auf die Bühne gebracht - nicht zuletzt in Salzburg in einer bemerkenswerten Produktion des Wozzeck im Bühnenbild von William Kentridge.

Aber es bedurfte der One-Woman-Show, die Regie-Guru Romeo Castellucci aus der Salome machte, um die Kritiker-Riege wachzurütteln: So viele Stimme wie die Grigorian hatte noch nie eine "Sängerin des Jahres" bei der traditionellen Künstler-Kür der Zeitschrift Opernwelt auf sich vereinigen können.

Daß die stimmlichen Kapazitäten der Grigorian auch Grenzen kennen, entpuppte sich anläßlich ihres Debüts an der Winer Staatsoper: Zum Auftakt der Direktionszeit von Bogdan Roscic gab es eine (für Wien) neue Madame Butterfly - und die liegt der Künstlerin gar nicht. In Puccinis lyrische Kantilnen eingebettet, klingt die Stimme in der Höhe nicht immer ebenmäßig - und vor allem: zur Charakterisierung der Butterfly fehlt dem Sopran die Fähigkeit zum selbstvergessen sanften Lyrismus. Wo Dramatik gefragt ist, bewährt sich Grigorian freilich auch hier.

Wo ihre absoluten Stärken liegen, läßt sich (via youtube) an der hinreißend gesungenen → »Briefszene« der Tatjana aus Tschaikowskys Eugen Onegin studieren, die Asmik Grigorian kurz nach ihrem Salome-Triumph in Salzburg im Rahmen der Jubiläums-Gala des Orchestre de la Suisse romande unter dem etwas lethargischen Jonathan Nott in Genf sang.

Der Salzburger Triumph

Rezension der Festspielpremiere von Richard Strauss »Salome« am 28. Juli 2018.

Etwas Ratlosigkeit zuletzt, Applaus hebt an und flaut wieder ab - sollte da nicht noch irgendetwas kommen? Es kam nichts mehr.

»Man töte dieses Weib!«, hat Herodes gerufen, wie's bei Oscar Wilde geschrieben steht. Dann drohte er aber selbst von einem schwarzen riesigen Luftballon erstickt zu werden, der sich auf die Bühne der Felsenreitschule senkte. Salome saß währenddessen regungslos im Planschbecken, nachdem sie statt Jochanaans Kopf dessen Rumpf bekommen hatte - und einen Pferdeschädel dazu. Der perverse Kuss fand nur pantomimisch statt, wie zuvor im Traum.

Vielleicht sind alles nur Jungmädchenfantasien, was Regisseur Romeo Castellucci an diesem Abend erzählen lässt. All die schwarzen Mantelträger rund um die Titelheldin, all die in Plastiksäcken über die Bühne gezogenen Menschenkörper, all die merkwürdigen Figuren, die ganz ohne sinnfälligen Bezug zur Handlung bleiben, die Richard Strauss vertont hat. Visionen einer jungen Frau, die eben ihre Sexualität zu entdecken beginnt? Salome ist die Einzige, die ganz in Weiß gewandet ist, aber mit einem verräterischen roten Fleck auf der Rückseite ihres Kleides.

Den finster-gespenstischen Propheten, der, von vermummten Assistenten begleitet, aus dem Bühnenboden hochfährt, muss sie folgerichtig auch nicht anschauen, wenn sie von seinem Leib, von seinem Haar, von seinen Lippen schwärmt. Jochanaan bleibt auch für das Publikum im Dunkeln. Nach dem Fluch erscheint an seiner Stelle dann ein Pferd, angesichts dessen sich Salome erotischen Träumen hingibt. Auf dem Höhepunkt liebkost sie - wie dann im Finale - einen imaginären Kopf.

Jungmädchen-Initiationsritus

Die von Franz Welser-Möst angestachelten Orchesterklänge des Zwischenspiels werden so zum ersten »Schleiertanz« im Stück. Den zweiten, den eigentlichen illustriert die Regie durch ein starres Bild: Salome liegt in Opferposition auf einem Altar und droht von einem herabsinkenden Stein zermalmt zu werden - ein eigenwilliger Initiationsritus.

Danach hat die trotzige Asmik Grigorian jedenfalls nichts mehr Kindliches an sich und begehrt insistierend den Prophetenkopf. Sie tut es erstaunlich lautstark und bestimmt, obwohl die Stimme am Beginn der Aufführung jugendlich frisch, hell und ganz zart geklungen hat, namentlich während sie den armen, lyrisch-verliebt schmachtenden Hauptmann, Julian Pregardien, kokett um den Finger wickelt.

Generationen von Dirigenten haben von einer Salome dieses vokalen Zuschnitts geträumt: Grigorians Sopran dringt dank der philharmonischen Flexibilität auch im Schlussgesang durch alle orchestralen Klangballungen. Ob die schlanke Stimme solche Parforcetouren oft durchhalten wird, steht auf einem anderen Blatt.

Für diesmal feierte das Publikum das Debüt als Sensation. Eine, die umso heller strahlte, als der Rest der Besetzung nicht wirklich festspielreif tönt. Der Jochanaan von Gabor Bretz muss stark auf seinen Bariton drücken, um in der weiten Felsenreitschule Gehör zu finden, der Herodes von John Daszak klingt so beißend scharf wie seine Herodias, Anna Maria Chiuri. Die "Juwelenarie" mit dem zungenbrecherischen Edelsteinverzeichnis könnte doch auch gesungen, nicht nur präzis deklamiert werden.

Immerhin ist die Wortdeutlichkeit der meisten Solisten eine der Tugenden des Abends. Die musikalische Einstudierung hat, scheint's, nicht nur im Orchester gefruchtet, das wirklich sämtliche Details dieser mit beredten akustischen Illustrationen reich verzierten Partitur modelliert - dabei aber nicht auf wienerische Repertoirespezialitäten vergisst: etwa, dass bei Herodes' "Er hat deinen Namen nicht genannt" mitgesungen wird, was im Publikum kaum jemand zu bemerken scheint.

»Schillernd wie Seide«

Die Klangpracht - nach Richard Strauss' Vorstellung »schillernd wie Changeantseide« - steht zur kargen Szene in stärkstem Kontrast. Das Grau in Grau der verschlossenen Arkadenwand wird nur in kurzen Momenten durch Lichtblitze durchbrochen. Bleiben rätselhafte Zeichen, die deuten mag, wer will und wie er will: eine Jazzband, die nicht spielt, zwei Boxer, die keinen echten Kampf ausführen, ein Architektenteam, das die Felsenreitschule vermisst, einige Wärter, die Jochanaan aus der schmutzigen Zisterne holen, um ihn auf offener Szene zu duschen und abzuschrubben - vielleicht auf dass sein lebloser Körper dann sauber auf dem Stuhl zu sitzen kommt, wenn Salome aufs Neue von seinem "weißen Leib" singt? Der Sinn solcher Scharaden bleibt verborgen.

Wieder einmal steht ein Stück auf dem Spielplan, zu dem ein psychologisierendes Rätselspiel gezeigt wird. Vielleicht können sich Besucher, die "Salome" mit allem Drum und Dran gern auch sehen, nicht nur hören möchten, damit trösten, dass dergleichen bei Festspielen vielleicht sein darf, weil eine solche Produktion ja nicht - wie in einem Repertoire-Opernhaus - jahrelang unter dem Titel "Salome" im Programm gehalten werden muss. Es soll ja auch Theaterfreunde geben, die der Bilderwelten eines Romeo Castellucci wegen Eintrittskarten kaufen, egal welches Werk er gerade als Schablone wählt.

So werden also diesmal schon alle irgendwie zufrieden sein, jedenfalls eine fulminante junge Sängerin entdecken und die Wiener Philharmoniker exzellent Strauss spielen hören.