Glenn Gould

1932 - 1982

Gerade einmal 50 Jahre alt ist der kanadische Pianist Glenn Gould geworden; und hat doch ein Erbe an Aufnahmen hinterlassen, das die Musikwelt seither unausgesetzt beschäftigt. Oft fordern Goulds Interpretationen heftige Kritik hervor, provozieren andererseits auch rückhaltlose Bewunderung. Jedenfalls muß man seine wichtigsten Platten gehört haben, wenn man mitreden will. Und man sollte seine Essays - oft in Form von Selbstgesprächen Marke »Glenn Gould interviewt Glenn Gould« - lesen, die jeweils tiefgründige analytische Erkenntnisse oft auch zu Randbereichen des Repertoires bieten und auch (und vor allem) dort, wo sie bewußt gegen den Stachel löcken Denk- und Hör-Anregungen in Fülle bieten.

stehen. Diesmal in Digitaltechnik aufgenommen, rundet die zweite Einspielung Goulds Lebenswerk, das im wesentlichen aus seiner Studioaktivität entsprang und nur sporadisch durch Livemitschnitte früher Konzertauftritte ergänzt wird, etwa eine Aufführung von Beethovens Drittem Klavierkonzert unter Herbert von Karajan, den Gould sehr verehrt hat und dessen Aufnahme der Fünften Symphonie von Jean Sibelius er als eine der besten Orchesteraufnahmen bezeichnete, die er kenne.

stehen. Diesmal in Digitaltechnik aufgenommen, rundet die zweite Einspielung Goulds Lebenswerk, das im wesentlichen aus seiner Studioaktivität entsprang und nur sporadisch durch Livemitschnitte früher Konzertauftritte ergänzt wird, etwa eine Aufführung von Beethovens Drittem Klavierkonzert unter Herbert von Karajan, den Gould sehr verehrt hat und dessen Aufnahme der Fünften Symphonie von Jean Sibelius er als eine der besten Orchesteraufnahmen bezeichnete, die er kenne.

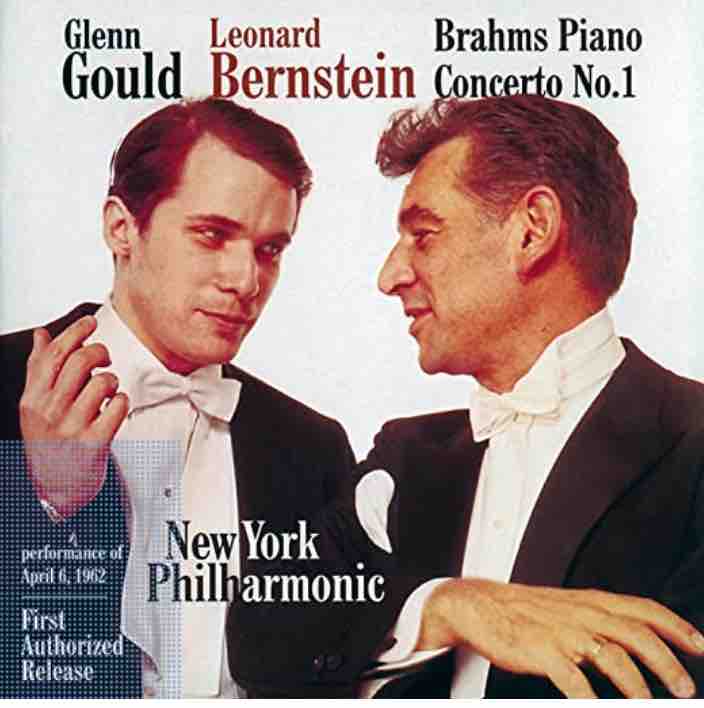

Ein Treppenwitz der Interpretationsgeschichte ist, daß Bernstein später, nach Goulds Tod immer wieder ähnlich breite Tempi für seine Brahms-Interpretationen wählen sollte.

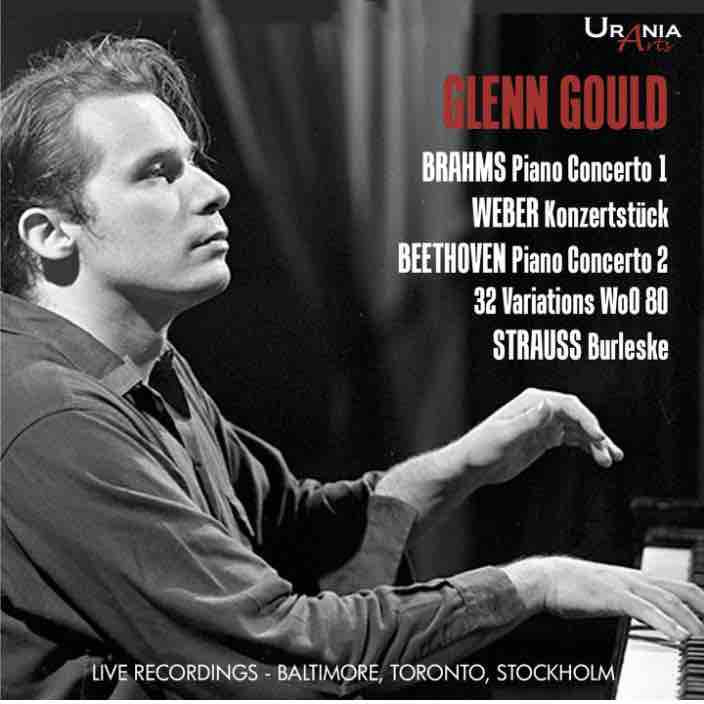

Was die Tempokoordination mit Dirigenten betrifft, gibt es von Gould auch andere Kuriosa, etwa den Livemitschnitt einer Wiedergabe von Bachs d-Moll-Klavierkonzert mit dem Amsterdamer Concertgebouw Orchester unter Dimitri Mitropoulos, bei der der Dirigent ein dermaßen rasches Grundzeitmaß anschlägt, daß der darob offenbar verblüffte Glenn Gould reagiert, indem er immer noch weiter aufs Tempo drückt - technisch war das für ihn kein Problem. Das Match endet unentschieden...

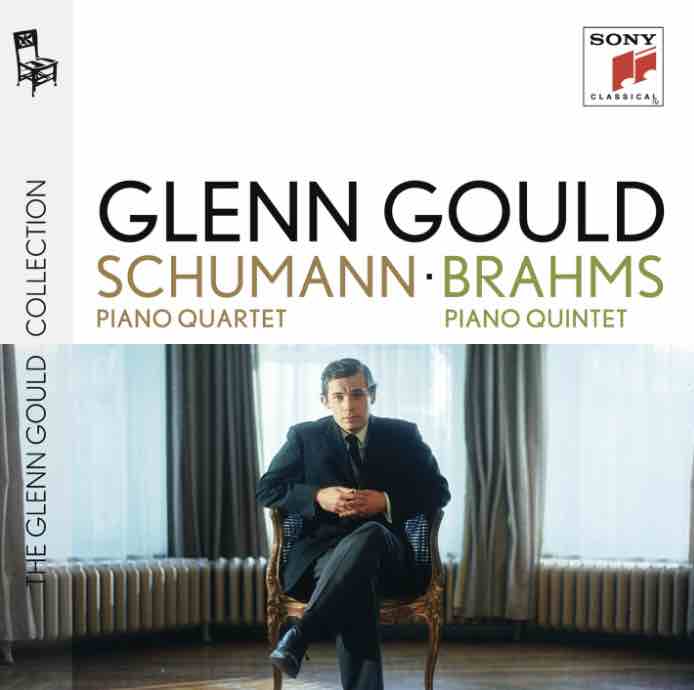

Ein Leben für den Kontrapunkt

Grundsätzlich war Gould an Musik interessiert, die kontrapunktisch gedacht ist - deshalb zog er etwa den frühen Mozart dem vielgepriesenen späten vor - und spielte dessen Musik ähnlich karg und analytisch wie er sich dem Werk Bach näherte. Vielen Musikfreunden ist Goulds Spiel zu trocken, zu wenig auf Legatospiel bedacht - wobei gerade durch diese Manieren Musik der Romantik jeglicher Verkitschung entgeht. Freilich klang es anders, wenn Gould Brahms spielte, als wenn Wilhelm Kempff oder Wilhelm Backhaus sich dieser Musik annahmen. Dafür erschließen Goulds Interpretationen dem Hörer oft Strukturen, die sonst verborgen bleiben.

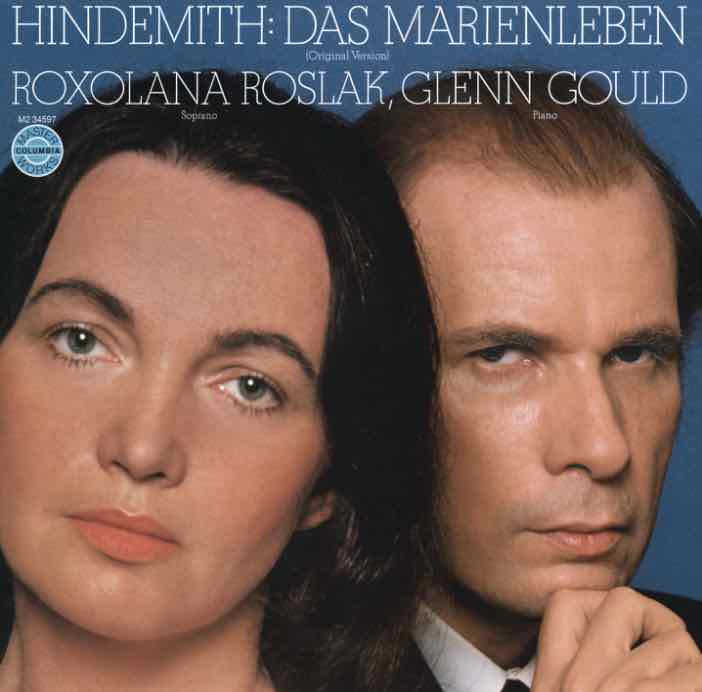

Dieser Interpret hatte viele Gesichter. Eine Lanze brach er gern für Musik, die vom Gros der Hörer als »ungenießbar« empfunden wird: Er liebte Schönbergs zwölftönige Klaviersuite op. 25 oder Weberns Klavier-Variationen. Er spielt mit Lust frühe Werke von Paul Hindemith und nahm unter anderem dessen Liederzyklus Das Marienleben mit Roxolana Roslak in der spröden Urfassung auf, die freie Stimmen neben- und gegeneinander setzt,

Über derlei Probleme konnte Gould wunderbar philosophieren - viele seiner Texte lesen sich wie aufmüpfige Gegenentwürfe zu den jeweils herrschenden musikwissenschaftlichen Doktrinen, aber auch zur seinerzeit herrschenden Aufführungspraxis.