Die Bassariden

Libretto: W. H. Auden nach Euripides

Uraufführung: Salzburg, 1966

Hans W. Henze über seine Bassariden:

Die Bassariden, die ich heute viel besser verstehe und die ich viel mehr liebe als damals, als ich sie schrieb – hektisch und in einer ungewöhnlich kurzen Zeit, in weniger als einem Jahr, in einer Protesthaltung ohne ausreichende theoretische Basis und in großer Vereinsamung –, für mich bedeuten sie heute mein wichtigstes Theaterwerk… Interessant und modern und uns angehend und eigentlich auch die Jahre um 1968 angehend sind eben die Fragen: Was ist Freiheit, was ist Unfreiheit? Was ist Repression, was ist Revolte, was ist Revolution? All das wird eigentlich bei Euripides gezeigt, angedeutet, angeregt. Die Vielzahl, der Reichtum der Beziehungen, der greifbar-sensuellen Beziehungen zwischen dieser Antike, dieser Archais, und uns wird durch den Auden’schen Text hergestellt, und Euripides wird herangezogen in unsere Zeit, und zwar in einer Weise, wie es auch die brillanteste Regie mit dem griechischen Original nicht machen könnte, bei dem eben immer die Distanz zu einer anderen und lang zurückliegenden Zivilisation sich manifestiert.

Die Handlung

Pentheus hat von seinem Großvater die Herrschaft über Theben übernommen. Der junge König untersagt als eines seiner ersten Gesetze den Dionysos-Kult, aber auch die Verehrung von dessen Mutter Semele.

Da erscheint der Gott selbst in Gestalt eines Unbekanten und übt magische Anziehungskraft auf das Volk aus, das in ihm eine Herrscherfigur sieht, die über dem König zu stehen scheint. Der »Fremde« verführt zu rauschhaften Festen au dem Berg Kytheron. Selbst der weise, blinde Seher Teiresias und Pentheus' Mutter Agaue fühlen sich dem Kultus zugehörig.

Pentheus versucht den triebhaften Mächten die Kraft der Vernunft entgegenzusetzen. Er sucht den Dialog mit dem »Fremden«, der ihn überredet, sich in Frauenkleidern am nächtlichen Treiben auf dem Kytheron zu beteiligen, um sich ein Bild zu machen.

Das Fest wird zum Exzeß. Der Eindringling Pentheus wird entdeckt - das Entsetzliche geschieht: Im Rausch zerfleischt die Mutter, Agaue, ihren eigenen Sohn. Erst am Morgen nach der Orgie begreift sie ihre Tat. Dionysos gibt sich zu erkennen und gebietet die Anbetung seiner Mutter Semele.

Da erscheint der Gott selbst in Gestalt eines Unbekanten und übt magische Anziehungskraft auf das Volk aus, das in ihm eine Herrscherfigur sieht, die über dem König zu stehen scheint. Der »Fremde« verführt zu rauschhaften Festen au dem Berg Kytheron. Selbst der weise, blinde Seher Teiresias und Pentheus' Mutter Agaue fühlen sich dem Kultus zugehörig.

Pentheus versucht den triebhaften Mächten die Kraft der Vernunft entgegenzusetzen. Er sucht den Dialog mit dem »Fremden«, der ihn überredet, sich in Frauenkleidern am nächtlichen Treiben auf dem Kytheron zu beteiligen, um sich ein Bild zu machen.

Das Fest wird zum Exzeß. Der Eindringling Pentheus wird entdeckt - das Entsetzliche geschieht: Im Rausch zerfleischt die Mutter, Agaue, ihren eigenen Sohn. Erst am Morgen nach der Orgie begreift sie ihre Tat. Dionysos gibt sich zu erkennen und gebietet die Anbetung seiner Mutter Semele.

Aufnahmen

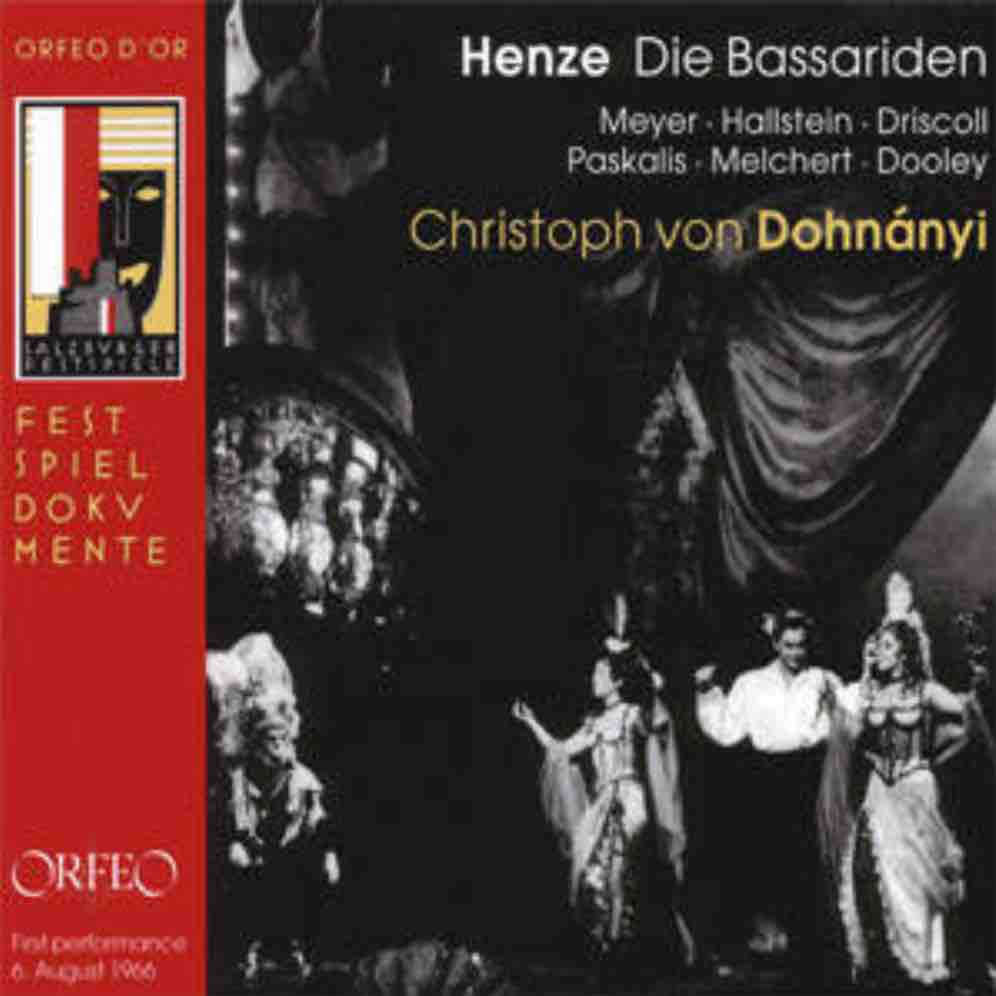

Die eindrucksvolle Uraufführungs-Produktion, festgehalten als Livemitschnitt von den Salzburger Festspielen 1966, dokumentiert das Werk in seiner vollen Länge mit dem Intermezzo, Das Urteil der Kalliopedas Henze später als eigene Kurz-Oper aus dem Verband der Bassariden herausgelöst hat - die Struktur einer gigantischen, in einem großen, pausenlosen Bogen gearbeiteten Symphonie ist hier gut nachvollziehbar.

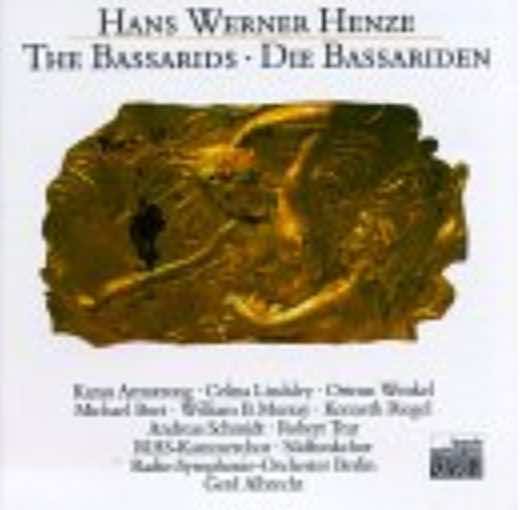

Die eindrucksvolle Uraufführungs-Produktion, festgehalten als Livemitschnitt von den Salzburger Festspielen 1966, dokumentiert das Werk in seiner vollen Länge mit dem Intermezzo, Das Urteil der Kalliopedas Henze später als eigene Kurz-Oper aus dem Verband der Bassariden herausgelöst hat - die Struktur einer gigantischen, in einem großen, pausenlosen Bogen gearbeiteten Symphonie ist hier gut nachvollziehbar. Die Rundfunkproduktion unter Gerd Albrecht läßt die um das Intermezzo verkürzte Version hören, die in der Praxis weniger Schwierigkeiten mit sich bringt und den ursprünglich zweieinhalb Stunden dauernden Einakter auf etwa zwei Stunden Länge bringt. Musikalisch ist die Aufnahme freilich weitaus weniger akribisch durchgeaerbeitet und weniger überzeugend als der Uraufführungs-Mitschnitt.

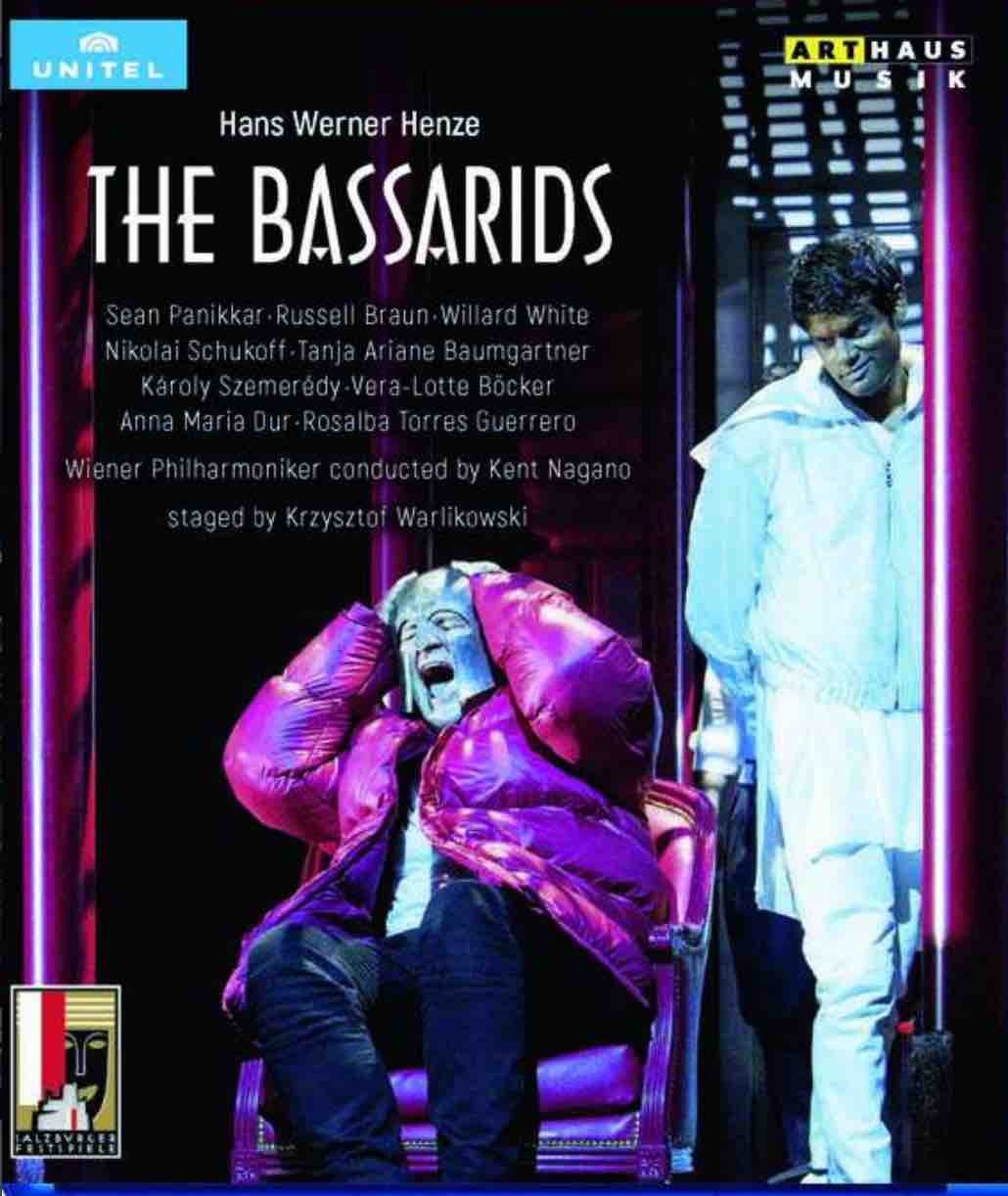

Die Rundfunkproduktion unter Gerd Albrecht läßt die um das Intermezzo verkürzte Version hören, die in der Praxis weniger Schwierigkeiten mit sich bringt und den ursprünglich zweieinhalb Stunden dauernden Einakter auf etwa zwei Stunden Länge bringt. Musikalisch ist die Aufnahme freilich weitaus weniger akribisch durchgeaerbeitet und weniger überzeugend als der Uraufführungs-Mitschnitt. Bei den Salzburger Festspielen experimentierte man 50 Jahre nach der Uraufführung mit einer Version, die zwar das Intermezzo wieder einsetzte, aber das Stück mit Pause darbot - noch dazu an einer anderen Stelle als jener, die der Komponist dafür im Bedarfsfall vorgesehen hatte. Überdies geriet die Inszenierung indiskutabel verfremdend und verbannte zu allem Überfluß den musikalisch so bedeutsamen Chor hinter die Szene.

Bei den Salzburger Festspielen experimentierte man 50 Jahre nach der Uraufführung mit einer Version, die zwar das Intermezzo wieder einsetzte, aber das Stück mit Pause darbot - noch dazu an einer anderen Stelle als jener, die der Komponist dafür im Bedarfsfall vorgesehen hatte. Überdies geriet die Inszenierung indiskutabel verfremdend und verbannte zu allem Überfluß den musikalisch so bedeutsamen Chor hinter die Szene. → Zur Rezension der Festspielpremiere