Die Jüdin

Musik von Jacques-Fromental Halévy

Oberflächlich betrachtet sehr "politisch korrekt", genauer besehen: eine Ansammlung sinistrer Charaktere.

Ehebrecher, sture Sektierer, politische Verbrecher, die, je nachdem, aus Lust zu dem geworden sind, was sie sind, oder von den Zeitumständen brutal zu seelischen Krüppeln verformt wurden. Sympathisch ist keine der handelnden Personen in diesem Musterbeispiel einer französischen Grand Opéra.

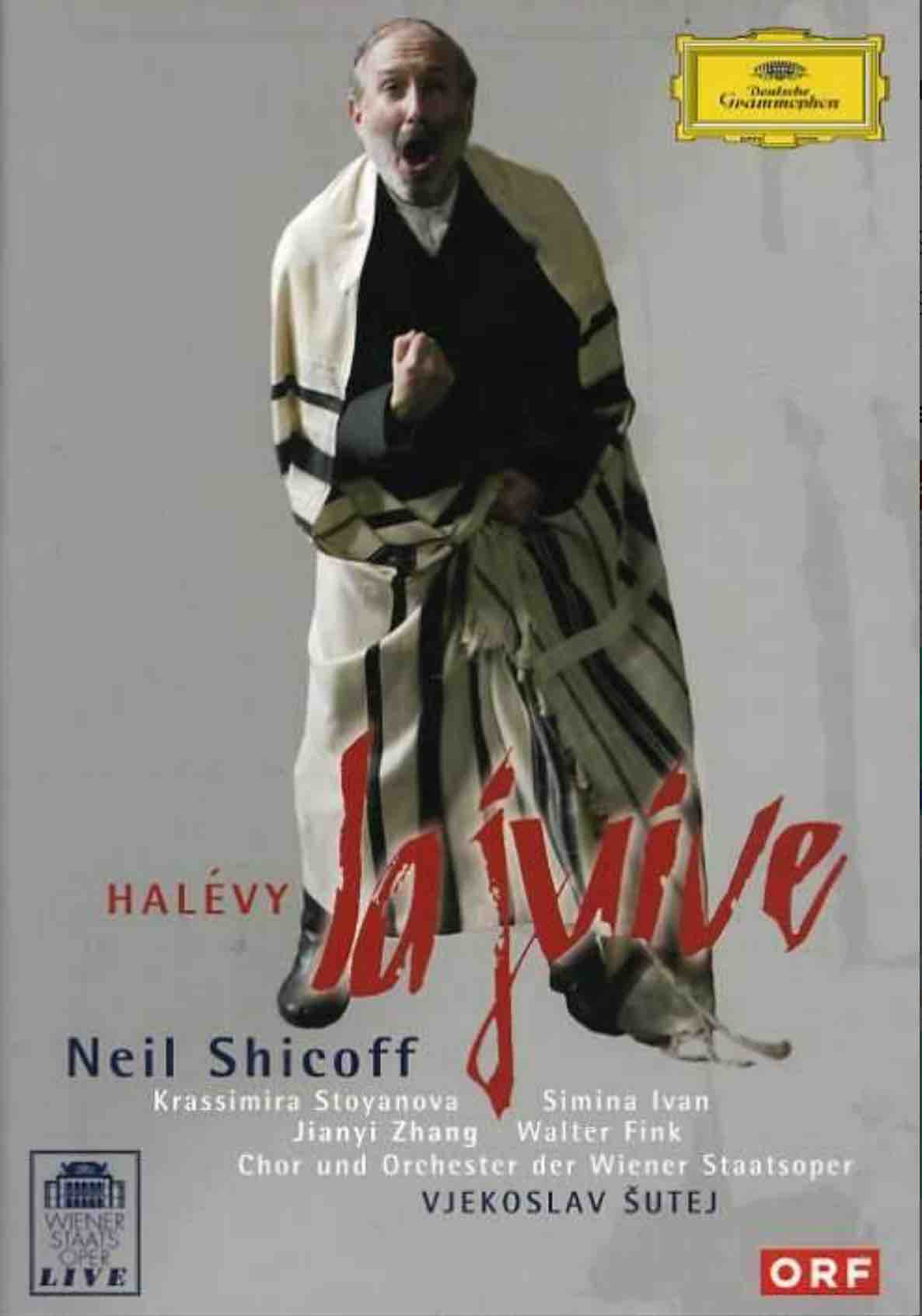

Mag da auch, wie anläßlich der Wiener Staatsopernpremiere anno 1999 ein Publikumsliebling wie Neil Shicoff in seiner großen Szene zum Finale des vierten Akts noch so sehr auf die Tränendrüse drücken. Der verfolgte, entrechtete und gequälte Jude Eleazar ist doch drauf und dran, seine Ziehtochter Rachel zu opfern.

Und das aus Rache, denn das Leid, das man ihm zugefügt hat, hat ihn mürbe gemacht und unbeugsam.

Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist sein Motto in der Ecke, in die man ihn gedrängt hat. Denn Rachel ist in Wahrheit nicht seine Tochter, sondern die des Kardinals Brogni, der in einem bewegenden Dialog mit dem zum Tode verurteilten Juden herauszufinden versucht, wo sein verloren geglaubtes Kind zu finden sei.

Erst in dem Moment, da Rachel als Jüdin dem Tod im siedenden Wasser überantwortet wird, bricht Eleazar sein trotziges Schweigen.

Bittere Moral

Die bittere Moral von der Geschicht' verschont keine der Figuren. Verblendete, Getäuschte, Erniedrigte sind sie allesamt. Nur bekommen sie kraft Halévys Musik nicht alle Gelegenheit, das vokal entsprechend deutlich zu machen.

Das Musterbeispiel einer Pariser Grand Opéra ist auch eines für Flachheit und Hohlheit des künstlerischen Ausdrucks.

In dieser Partitur stehen packende dramaturgische Verknotungen -- vor allem an den Aktschlüssen und in manchen der differenzierten Ensemblesätze -- neben banalen, aus zunächst hübschen, aber meist dank eklatanter formaler Gestaltungsarmut in sich zusammensackenden kompositorischen Einfällen.

Eine große Szene

Vor allem die Soloszenen sind häufig von solcher Kraftlosigkeit betroffen. Oft verlangt Halévy halsbrecherische gesangliche Leistungen, verweigert seinen Helden dann aber applaustreibende Arienschlüsse.

Nur Eleazar ist die handwerklich wirklich virtuos komponierte Szene gegönnt. Die anderen dürfen sich redlich mühen und müssen beinahe leer ausgehen.

Livemitschnitt von der Wiener Staatsoper

Rezension der Premiere, 1999

Was hätten Soile Isokoski und Regina Schörg für Triumphe feiern können, hätte Verdi diese "Jüdin" komponiert und denselben Aufwand mit den Gurgeln seiner Protagonisten getrieben! Beide Damen verfügen über herrliche Sopranstimmen, beide setzen sie subtil und klangschön, aber auch so artifiziell, wie das nur möglich ist, ein. Dem Aufmerksamen entgeht nicht, wieviel vokale Kunstfertigkeit, wieviel Differenzierungskunst und wieviele einfach herrlich schöne Phrasen da zu hören sind.

Er hört wohl auch, daß mit Zoran Todorovich neben dem grandiosen Neil Shicoff ein zweiter Tenor auf der Szene steht, der, spielten seine Nerven mit, sehr wohl imstande wäre, die extrem hoch liegende Partie des Leopold souverän zu gestalten.

Während der Premiere hatte der sympathische junge Künstler jedoch Pech. Der eine oder andere irritierte Ton in der heiklen Auftrittsarie ließ vermutlich viele überhören, mit welcher Akribie dieser Tenor daranging, seinem Part auch gestalterische Nuancen abzutrotzen.

Optisch gelang ihm, offenbar dank behutsamer Führung durch Regisseur Günter Krämer, eine glaubwürdige Darstellung des Charakterschweins, das seine Frau mit der rassigen (vermeintlichen) Jüdin betrügt und damit die tödliche Maschinerie des Rassenwahns in Gang setzt.

Die Inszenierung

Auf der simpel in zwei Teile gespaltenen Szenerie (Gottfried Pilz, Isabel Glathar) kämpfen die ausschließlich Weißgewandeten auf einer nach oben führenden, strahlend erleuchteten Schräge erbittert gegen die "Schwarzen", die Juden, die zu ebener Erde im Dunkeln tappen. Dumpf und blöde im Trachtenlook schunkelnd und fähnchenschwingend die einen, aufmerksam zu denkenden Menschen geformt die andern. Das ist dramaturgisch beinahe so platt wie die Musik, aber sehr einprägsam.Ob die Buhrufe am Ende der Premiere nur der allzu reduzierten Bühnenpsychologie galten, in der wegen der konsequenten Schwarzweißzeichnung sogar die katholische Farbenlehre außer Kraft gesetzt und der Kardinal zum Papst aufgewertet wird?

Wirkungsvoll war diese Produktion allemal. Das lag an der klaren Nacherzählung der Handlung, an Simone Youngs kraftvollem Dirigat und an der nie erlahmenden Energie der Sänger (auch des von Ernst Dunshirn einstudierten Chors), die allesamt dem undankbaren Halévy zu mehr Recht verhelfen als ihm angesichts dieser Komposition vielleicht zustünde.