Die Symphonien

Sergej Rachmaninow

Symphonie Nr. 1 d-Moll op. 13

- Grave – Allegro ma non troppo

- Allegro animato

- Larghetto

- Allegro con fuoco

Symphonie Nr. 2 e-Moll op. 27

- I. Largo. Allegro moderato

- II. Allegro molto

- III. Adagio

- IV. Allegro vivace

Symphonie Nr. 3 a-Moll op. 44

(1935)

- Lento – Allegro moderato – Allegro

- Adagio ma non troppo – Allegro vivace

- Allegro – Allegro vivace – Allegro (Tempo primo) – Allegretto – Allegro vivace.

Verhältnismäßig viel gespielt wird nur die Zweite Symphonie, doch wird der Musik gern der Vorwurf gemacht, sie klinge nach einem Film-Soundtrack. Das ist ungerecht und absurd, entstand sie doch lange vor der Erfindung des Tonfilms.

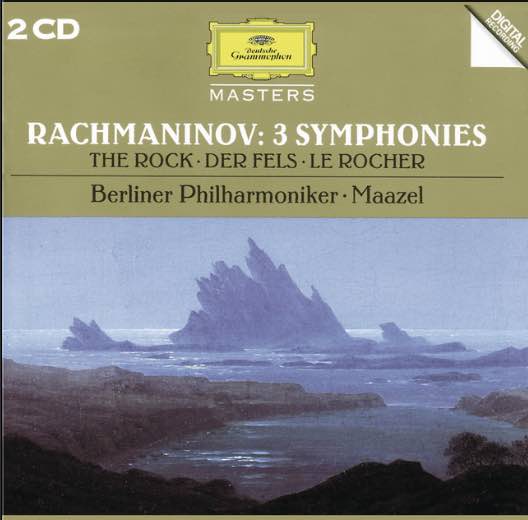

Zum Kennenlernen: Ein SINKOPHON über die kaum bekannten Symphonien Nr. 1 und Nr. 3 und ein Tipp für die beste CD-Gesamtaufnahme:

Die Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter Lorin Maazel - frei von jeglicher Rührseligkeit, klar strukturiert, aber mit aller Klangsinnlichkeit, die russische Spätromantik braucht.

Die Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter Lorin Maazel - frei von jeglicher Rührseligkeit, klar strukturiert, aber mit aller Klangsinnlichkeit, die russische Spätromantik braucht.DA CAPO